介護保険制度の基礎知識

仕事と介護を両立できる社会の実現に向け、国による対策が進められています。

2025年4月には、従業員の介護離職の防止を目的とした法改正が施行されます。

介護に直面した従業員に対しては、仕事と介護の両立支援制度等の個別周知・

意向確認が義務化されるほか、介護に直面していない一定年齢の従業員に対しても

情報提供を行うことが義務化されます。

企業が従業員に対してできる支援には両立支援制度の活用の提案等がありますが、

あくまで労働に関する部分にすぎません。

介護により発生する身体的や精神的な負担、費用面などの負担は、

介護保険のサービスで支援を受けることができます。

介護は突然訪れることも多く、知識に乏しい状態で

介護に直面する従業員がでることも想定されます。

介護に直面した従業員の状況を正しく理解し、

支援の提案などとともに心身に寄りそったサポートを行うためにも

労務担当者が介護保険制度の知識を深めておくことが大切です。

今回は、介護保険制度の仕組みや介護サービスについて解説します。

介護保険制度とは

1 制度創設の背景

日本では高齢化が進み、介護が必要となる高齢者が年々増えています。

さらに、核家族化や介護する家族の高齢化から従来の制度では対応しきれなくなりました。

そこで2000年には介護保険法が施行され、介護をする家族の負担を軽減し、

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険制度が創設されました。

2 制度の仕組み

介護保険制度は、以下の3つの考え方を基本としています。

保険者、被保険者、介護サービス事業者の3者で成り立っており、

財源は、公費と被保険者が負担する介護保険料で構成されています。

【保険者】

市区町村(広域連合を設置している場合は広域連合※)が保険者となって運営を行います。

※広域的な事務を効率的に処理するため、都道府県や市区町村など複数の自治体により設置された組織

【被保険者】

第1号被保険者:65歳以上の人

第2号被保険者:40歳~64歳までの医療保険に加入する人

【介護サービス事業者】

被保険者に介護サービスを提供し、その費用の7割から9割が保険者から支払われます

(残りの1割から3割は介護サービスを利用する被保険者が負担)。

被保険者と介護保険料

介護保険の被保険者は、介護保険料を負担するとともに、

受給要件に該当した場合は介護サービスを利用することができます。

被保険者は40歳以上で、下表のとおり第1号被保険者または第2号被保険者の2つに区分されます。

一般的には、40代から徐々に老化による疾病などから介護が必要となる可能性が高まります。

また、親世代が要介護状態となる可能性が高まる時期でもあります。

介護保険制度により、介護保険料を負担し、社会全体で介護を支え合う形がつくられています。

40歳未満は被保険者ではないため、介護サービスを利用することができません。

介護のサポートが必要となったときは、障害福祉サービスや公的医療保険

(勤務先の健康保険、国民健康保険等)などの活用を検討することをおすすめします。

【企業による保険料控除】

企業の健康保険に加入している第2号被保険者である役員や従業員(以下、従業員)の

介護保険料は、企業が給与や賞与等を支払うときに控除して保険者に納付します。

具体的には、従業員が40歳に達した日(誕生日の前日)の月から65歳に達した日

(誕生日の前日)の月の前月まで、介護保険料を控除します。

介護保険料は、従業員の標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率を乗じて算出します。

健康保険料と同様に、原則として介護保険料も被保険者と企業が折半して負担します。

(協会けんぽ以外の算出方法については、加入先の保険者にお問い合わせください。)

一方、第1号被保険者である従業員の介護保険料は、給与や賞与等から控除する必要はありません。

原則として従業員が居住する市区町村によって年金から介護保険料が天引きされます。

介護保険で利用できるサービス

介護保険制度は大きく2つに分類され、保険給付と地域支援事業があります。

ここからは、保険給付である介護サービス(介護給付・予防給付)について解説します。

【介護サービスの利用の流れ】

介護サービスを利用する場合、まずは要介護・要支援の認定(以下、要介護認定)の申請が必要です。

その後、以下の流れを経てサービスが開始されます。

①要介護認定の申請

居住する市区町村の窓口に申請します。

②認定の調査

市区町村の職員などの調査員が自宅等を訪問し、被保険者の心身の状況などの調査を行います。

また、主治医等の意見も聴取します。

③審査判定

審査判定は客観的で公平な判定を行うため、2段階で行われます。

一次判定:認定調査の結果と主治医の意見書の一部の項目から、コンピュータが判定を行う

二次判定:一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会が判定を行う

④認定結果の通知

要介護認定が行われ、申請者に結果が通知されます。(原則申請から30日以内に通知)

介護や支援の必要性に応じて、介護サービスがどの程度必要であるかの区分

(要介護状態区分)がされます。

要介護状態または要支援状態にあるとされた場合、介護の必要性が軽い順に、

要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分けられます。

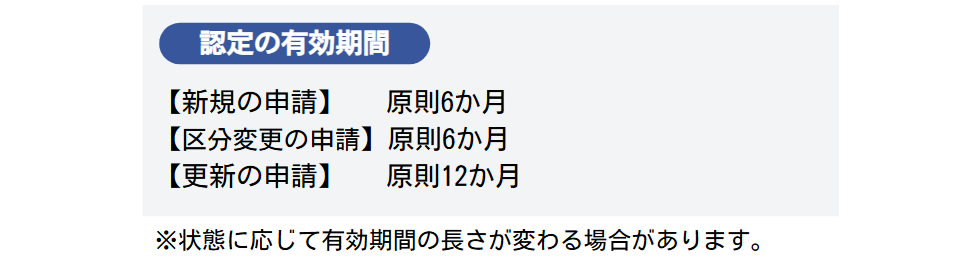

認定には有効期間があります。引き続き介護サービスを利用するためには更新を行う必要があります。

【非該当について】

介護や支援の必要性が見込まれないと判断された場合は非該当となり、

介護サービスを受けることはできません。

ただし、非該当の場合でも受けることができるサービス(一般介護予防事業等)もあります。

詳しくは、居住地の地域包括支援センターや市区町村にお問い合わせください。

⑤ケアプランの作成

介護サービスを利用する被保険者の状態や要望に応じてケアプラン

(介護サービス計画)を作成します。

ケアプランの作成は、介護保険の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)に

頼する場合が多く見受けられますが、利用者本人や家族が作成することも可能です。

⑥介護サービスの利用開始

ケアプランをもとに介護サービスが開始されます。

介護サービスの主な内容

介護サービスには、ホームヘルパー等が自宅を訪問したり、

利用者が施設に通ったり宿泊するなど、さまざまな種類があります。

利用者に適したサービスは何か、ケアマネジャーに相談することもできます。

また、要介護状態区分によって利用できる介護サービスが異なります。

以下の表を参考にしてください。

・介護サービス(介護給付) :要介護1〜5の場合に利用できる

・介護予防サービス(予防給付):要支援1・2の場合に利用できる

利用者が介護サービス事業者を適切に選択できるよう、介護サービス事業者や

サービス内容等の情報を公表する「介護サービス情報公表制度」があります。

インターネットから、介護サービスに関する情報をいつでも入手できます。

介護サービスの利用にかかる費用

介護サービスを利用する場合、原則として介護サービスにかかった費用の1割を利用者が負担します。

だし、所得に応じて負担割合が2割または3割負担となる場合があります。

負担割合は要介護または要支援の認定を受けた被保険者に対して

市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

このほか、施設利用の場合、居住費や食費、日常生活費などの負担も発生します。

【1か月の限度額】

訪問、通所、短期入所などの居宅サービスは、要介護状態区分に応じて

利用できる介護サービスの限度額が設定されています。

介護サービスにかかった費用(1か月分)が下表の限度額以下の場合、

利用者の負担は費用の1割(または2割、3割)となりますが、

費用が限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担となります。

以下は要介護状態区分ごとの1か月の限度額です。(2025年1月現在)

【高額介護サービス費】

利用者が1か月に支払った負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)が

負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻しされます。

負担の上限額は所得に応じて区分されています。

【高額医療・高額介護合算制度】

毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間の医療保険と介護保険の両方の

自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、

その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

【特定入所者介護サービス費】

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを

利用する低所得者に対し、食費と居住費の負担を軽減するため給付が行われます。

おわりに

「令和6年版高齢社会白書」によると、1950年は5%未満だった65歳以上の人

口割合(以下、高齢化率)が、2023年10月現在は29.1%となっています。

上昇は続き、2070年には38.7%に達して国民の2.6人に1人が65歳以上になると推計されています。

企業には70歳までの就業機会の確保が努力義務とされており、

今後従業員本人や家族が介護に直面する可能性が高まります。

労務担当者が介護保険制度について理解を深めておくことは、介護離職防止のためにも大切です。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧