36協定を理解するための基礎知識

少子高齢化の進行に伴い、多様な背景を持つ人の労働市場への参加が増えてきました。

その結果、企業にはこれまで以上に働き方に応じた正確な労働時間の管理が求められています。

36協定は、時間外労働や休日労働を適切に行うために必要な協定であり、

企業と従業員が共に遵守すべきルールです。

この記事では、36協定を正しく理解し、適切に運用するための知識を解説します。

36協定とは

企業は、原則として、1日8時間および1週間40時間の法定労働時間を超えて従業員を労働させることはできません。

また、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を従業員に与えなければなりません。

法定労働時間を超える時間外労働、または法定休日に休日労働をさせるためには

従業員の過半数で組織する労働組合、もしくは従業員の過半数を代表する者と労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出を行う必要があります。

この労使協定は、労働基準法 第36条に規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

【効力の発生時期】

36協定を締結・届出することにより、協定に定める範囲内であれば、

定労働時間外や法定休日に従業員を労働させても、企業は法律違反に問われません。

この効果を免罰効果といいます。

免罰効果は、所轄労働基準監督署に届出をされた時点から効力が発生します。

36協定は、法律で禁止されていることを免除するために行うもののため、

法定労働時間外や法定休日に労働することを義務付けることはできません。

従業員に法定労働時間外や法定休日に働いてもらうためには、別途、労働契約や就業規則などに定める必要があります。

【年1回の届出】

36協定には有効期限があり、「1年間」が望ましいとされています。

そのため毎年1回、労働基準監督署に届出を行う必要があります。

有効期間の起算日は企業により異なりますが、年や年度の始まりである1月、4月の企業が多い傾向にあります。

自社の起算日を確認し、有効期限が切れないよう注意してください。

届出後は、36協定を常時見やすい場所へ備え付ける、書面を交付するなどの方法で、従業員への周知を行います。

時間外労働・休日労働とは

一般的に、企業が定めた「所定」労働時間を超える労働を「残業」といいますが、

これは、労働基準法上の時間外労働や休日労働と一致しない場合があります。

労働基準法上の時間外労働とは法定労働時間を超えた労働を指し、労働基準法上の休日労働とは

法定休日に行った労働を指します。

36協定で締結・届出が義務付けられている「残業」は、法定労働時間を超える時間や法定休日にあたる部分です。

(例)所定労働時間が9:00~17:30、うち休憩1時間(実働7.5時間)の企業で18:15に終業した場合

→17:30~18:00の残業30分は、「所定外」労働となるが、法定労働時間を超えた労働とはならず、

18:00~18:15の残業15分が、「法定外」労働となる(通常の賃金に25%の割増率が適用される)

※17:30~18:00の残業30分は、法定内となるため割増賃金の支払は不要ですが、企業の就業規則で所定外労働の場合でも割増賃金の設定をしている場合は、割増賃金を支払います。

(例)毎週土日を所定休日とし、うち日曜日を法定休日と定めている場合

→土曜日と日曜日いずれも労働した場合は、

土曜日に労働した時間は「所定」休日労働(いわゆる、法定外休日労働)になり、

日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となる

(所定休日の労働時間は所定外労働時間に計上します。)

なお、この記事では労働基準法と同様に、法定労働時間を超えた労働を時間外労働、

法定休日に行った労働を休日労働とします。

1 時間外労働・休日労働が制限される従業員

満18歳未満の年少者、妊産婦など、時間外労働・休日労働が制限される従業員がいます。

誰にどのような制限があるのか、制限には本人の申し出が必要なのかなどに注意が必要です。

2 時間外労働の上限規制

時間外・休日労働を行うためには36協定の締結と届出が必要でしたが、時間外労働の限度基準に

強制力はありませんでした。

さらに、条件を満たしていれば、この限度基準を越えて際限なく労働をさせることも可能な状態でした。

これらの課題は、働き方改革に伴う法改正により規制され、「法定労働時間を超える時間外労働」や

「時間外労働と休日労働の合計」の上限が罰則付きで定められるようになりました。

現在、法律で定められた時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間以内です。

臨時的な特別の事情があり、かつ、労使が合意する場合は延長することができます。

(例)臨時的な特別の事情

・通常予見することのできない業務量の大幅な増加

・大規模なクレーム対応

・災害等によるシステムダウンによる対応 など

この原則を超える延長を行うためには、事前に36協定の特別条項を締結し届出する手続きが必要です。

この場合でも、上限があります。

【特別条項の上限】

(1)時間外労働が年720時間以内

(2)時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

(3)時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

(4)2~6か月の各平均における1か月あたりの時間外労働(休日労働含む)が80時間以内

なお、特別条項の有無にかかわらず、原則的な時間外労働においても、(3)と(4)は遵守しなければならないとされています。

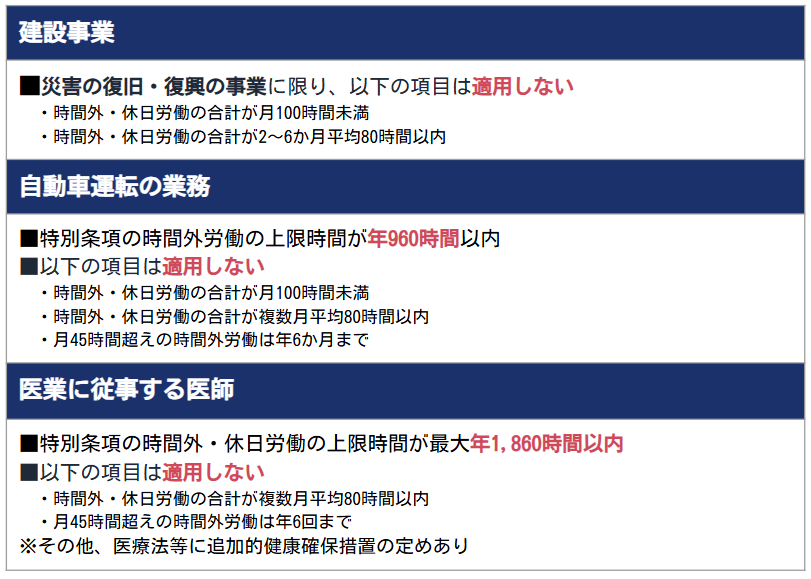

3 上限規制の猶予事業と業務

時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月に、中小企業は2020年4月に適用が開始されましたが、

建設業、自動車運転業務、医業に従事する医師、および鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業については、

適用に5年間の猶予期間が設けられていました。

2024年4月にこれらの事業や業務にも適用が開始されましたが、以下のとおり、一部取扱いの異なる部分もあります。

また、新技術・新商品等の研究開発業務については、従来と変更なく時間外労働の上限規制の適用対象外のままです。

しかし対象外であっても、企業には従業員の健康や福祉の確保が求められるため、限度時間を踏まえることが望ましいとされています。

4 時間外・休日労働に関する罰則

36協定や特別条項に関する規定に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

対象は、企業と人(労働時間の管理を担当していた責任者)の両方です。

このほか、企業名が公表されるケースもあります。

時間外・休日労働の違反は、企業イメージにもかかわることであるため、しっかりと対応していく必要があります。

(法令違反となる例)

・36協定の届出なく時間外労働させたとき

・36協定に定めた時間を超えて労働させたとき

・特別条項に定めた時間を超えて労働させたとき など

36協定の作成

【締結内容の指針】

時間外労働および休日労働の適正化を目的とする指針が、厚生労働省より策定されています。

指針は法律ではありませんが、行政による助言や指導の対象となるため、36協定を作成するときは指針を念頭に置いた内容になるよう注意が必要です。

参考|厚生労働省『36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針』

【36協定の具体的内容】

36協定に記入する項目は、有効期間、起算日、業務の種類、業務の種類ごとの対象従業員数、

時間外・休日労働をさせる必要がある理由、延長時間(単位:1日、1か月、1年)などです。

特別条項も設ける場合は、限度時間を超えて労働させる理由、延長時間、回数、限度時間を超えるときの

手続き方法、対象者への健康確保措置内容、割増賃金率などを記入します。

時間外・休日労働をさせる必要がある理由は、業務の種類ごとに具体的に定める必要があります。

特に、特別条項の限度時間を超える理由については、臨時的で特別な事情であることが求められます。

「業務の都合上必要な」「業務上やむを得ない」などの抽象的な表現は、長時間労働を招くおそれがあり適切ではありません。

また、年1回の労使協定の作成においては、時間外・休日労働をさせる必要がある理由だけでなく

延長時間も見直し、時間外・休日労働ができる限り最小限となるよう努めていくことが重要です。

時間外・休日労働をさせる必要がある理由、臨時的な特別の事情には、

具体的には以下のようなものが考えられます。自社における36協定の作成や見直しの参考にしてください。

【過半数代表者の選出】

36協定の締結を労使間で行うときの従業員側の代表として、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合は、

パート・アルバイトなどを含めた従業員側の代表者(過半数代表者)を選出します。

過半数代表者は、管理監督者ではないこと、企業側から選出された者ではないこと、

目的を明確にした民主的な方法(挙手、投票など)で選出されていることが求められます。

これらに該当しない過半数代表者が36協定を締結しても、無効となるため注意してください。

【押印・署名の省略】

最新の36協定の様式では、企業や従業員の代表者の押印・署名は不要とされています。

しかし、協定書と協定届を兼ねる場合は、労使で合意がなされていることを明らかにするためにも、

労使双方の記名押印・署名が必要とされているため注意してください。

おわりに

企業は従業員の労働時間を適切に管理する責任があります。

時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まると言われており、

さらに、時間外労働が月100時間を超える、または2〜6か月平均で80時間を超える場合は、

脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとみなされます。

従業員が心身の健康を維持しながら活躍できるよう、年1回の36協定の届出を長時間労働の見直しの機会として

とらえ、現在の時間外労働の上限が適切なのかを見直すことが重要です。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧