女性従業員の妊娠・産前後に関係する法令とは

妊娠中・出産後に働く女性従業員が増加しています。

少子高齢化が進む中、従業員が退職することなく

安心して子どもを産み育てることができる環境の整備は、

社会にとっても、人材を確保・定着させたい企業にとっても重要な課題です。

今回の記事では、女性従業員が妊娠・出産を迎えるにあたり、企業が理解しておくべき法令などを解説します。

母体の変化と企業内の対応

妊娠中や出産後の女性従業員の身体には、以下のような変化が見られます。

企業は、時期ごとに現れる症状を把握し、職場環境の整備を行います。

男女雇用機会均等法による母性健康管理

男女雇用機会均等法には、妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員を対象に、

健康診査などの受診時間の確保や、医師等の指導事項に従った業務軽減措置の実施などが定められています。

1 保健指導または健康診査を受けるための時間の確保

妊娠中および出産後1年を経過しない女性は、母体や胎児の健康を守るために

保健指導や健康診査を受ける必要があります。

しかし、仕事の都合で受診が難しい場合も少なくないため、企業は、女性従業員に対し、

保健指導や健康診査の受診に必要な時間を確保することが義務付けられています。

対象となる健康診査などは、本人を対象とする産科に関する診察・検査、

そしてその結果に基づいて行われる個別の保健指導です。

なお、母親学級、両親学級などの集団の保健指導も、

女性従業員が希望するときはできる限り受診できるよう配慮することが望ましいとされています。

①確保すべき時間

健康診査などのために企業が確保すべき時間は、受診時間や保健指導を直接受けている時間だけではありません。

医療機関などの待ち時間や移動時間など前後を含めた時間も対象として確保することが求められています。

②確保すべき回数

企業は、女性従業員が健康診査などを受けるための時間の確保について申し出たときは、

以下の受診回数を確保できるよう対応しなければなりません。

ただし、医師等から異なる指示を受けたときは、その指示に従う必要があります。

なお、受診回数は「健康診査」と「結果に基づく保健指導」を合わせて1回とカウントします。

そのため、これらが同日に行われないときは、企業は2日間を確保する必要があります。

③確保するための方法

通院先の医療機関や通院日は、原則、本人の希望で決定します。申請方法(書面、口頭など)や、

取得単位(半日、1時間など)は企業が決めることができますが、決定にあたり労使の話し合いを

行うことが望ましいとされています。

厚生労働省より、健康診査や保健指導を会社に申し出るときの申請様式が公開されています。参考にしてください。

2 医師等からの指導事項を守るための措置

妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員が医師等から指導を受けたとき、

企業は、本人が指導事項を守ることができるよう、以下①~③の措置を行うことが義務付けられています。

また企業は、措置の実施を決定したとき、速やかに本人に対して実施内容の明示を行います。

明示方法は書面で行うことが推奨されています。医師等から企業へ指導内容を的確に伝えるためのツールとして、「母性健康管理指導事項連絡カード」があります。このカードの詳細は後ほど説明します。

①通勤緩和の措置

医師等から「通勤緩和」の指導を受けた妊娠中の女性従業員が申し出たとき、

企業は女性従業員がラッシュアワーの混雑を避けて通勤できるように通勤緩和の措置をとる必要があります。

公共交通機関や、自家用車による通勤も対象となります。

【具体的な措置の例】

時差出勤 :30分~60分程度の時間差出勤および時間差退勤、フレックスタイム制の適用

勤務時間の短縮:30分~60分程度の短縮

交通手段・通勤経路の変更:混雑の少ない経路への変更 など

②休憩に関する措置

医師等から「休憩に関する措置」の指導を受けた妊娠中の女性従業員が申し出たとき、

企業は女性従業員の状況に応じて休養や補食ができるよう休憩時間の延長、休憩回数の増加、

休憩時間帯の変更などの措置をとる必要があります。

個人によって健康状態や仕事内容が異なるため、産業医のような企業内産業保健スタッフなどと相談しながら、

個別の状況を踏まえた措置を検討・実施することが推奨されています。

③妊娠中または出産後の症状などに対応する措置

医師等から症状などについて指導を受けた女性従業員からの申し出を受けたときは、

医師等の指導に基づき、本人が指導事項を守ることができるよう作業の制限、勤務時間の短縮、

休業などの措置をとる必要があります。上記①②と異なり、妊娠中だけではなく、出産後1年以内も

この措置の対象です。

具体的な措置内容の例は以下のとおりです。

なお、短縮した時間や勤務しなかった時間などの賃金の支払いは義務付けられていないため、

賃金は無給でも差し支えありません。

女性従業員が安心して指導事項を申出してもらえるように、有給での取扱いを考慮することが推奨されます。

3 医師等の具体的な指導がない場合、または措置が不明確な場合の対応

これまで見てきたように、女性従業員が医師等からの指導事項を守れるよう、

状況にあった措置をとることが義務付けられています。

しかし通勤緩和や休憩に関する措置について、医師等からの指導が具体的でない場合や、

妊娠中および出産後の症状などに対応する措置について医師等からの指導が不明確なことも実際に発生します。

そのようなときは、企業には以下のような適切な対応が求められます。

医師等から妊娠の経過に異常またはそのおそれについて指導を受けた旨を女性従業員が申し出た場合、

医師等の指導に基づき、「妊娠中または出産後の症状等に対応する措置」をとる必要があります。

医師等による具体的な指導がない場合や症状等に対応する措置内容が不明確な場合、

以下の対応をとる必要があります。

母性健康管理指導事項連絡カード

企業が母性健康管理の措置に適切に対応するためには、医師等からの指導内容が的確、

かつ措置内容が明確である必要があります。そのためのツールとして、医師等に記入してもらう

「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」の使用をおすすめします。

このカードを女性従業員が企業へ提出したとき、企業は記入された内容に沿った措置をとらなければなりません。

母性健康管理指導事項連絡カードはあくまで手段です。

カードの提出有無に関係なく、医師等の指示が明確であるときは企業は必要な措置をとらなければならず、

また、医師等の指示が不明確なときは女性従業員を経由して確認するなどの対応が必要です。

【母性健康管理指導事項連絡カード】

表面に、女性従業員氏名、指示事項、措置が必要な期間などの記入欄があります。

裏面は、各症状に対して考えられる、企業で行うことができる措置の例が記載されています。

母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省のサイトからダウンロードが可能です。

なお、健康状態に関する情報はプライバシーに属するものです。そのため、母性健康管理の措置を運用するときは、プライバシーの保護に十分注意する必要があります。

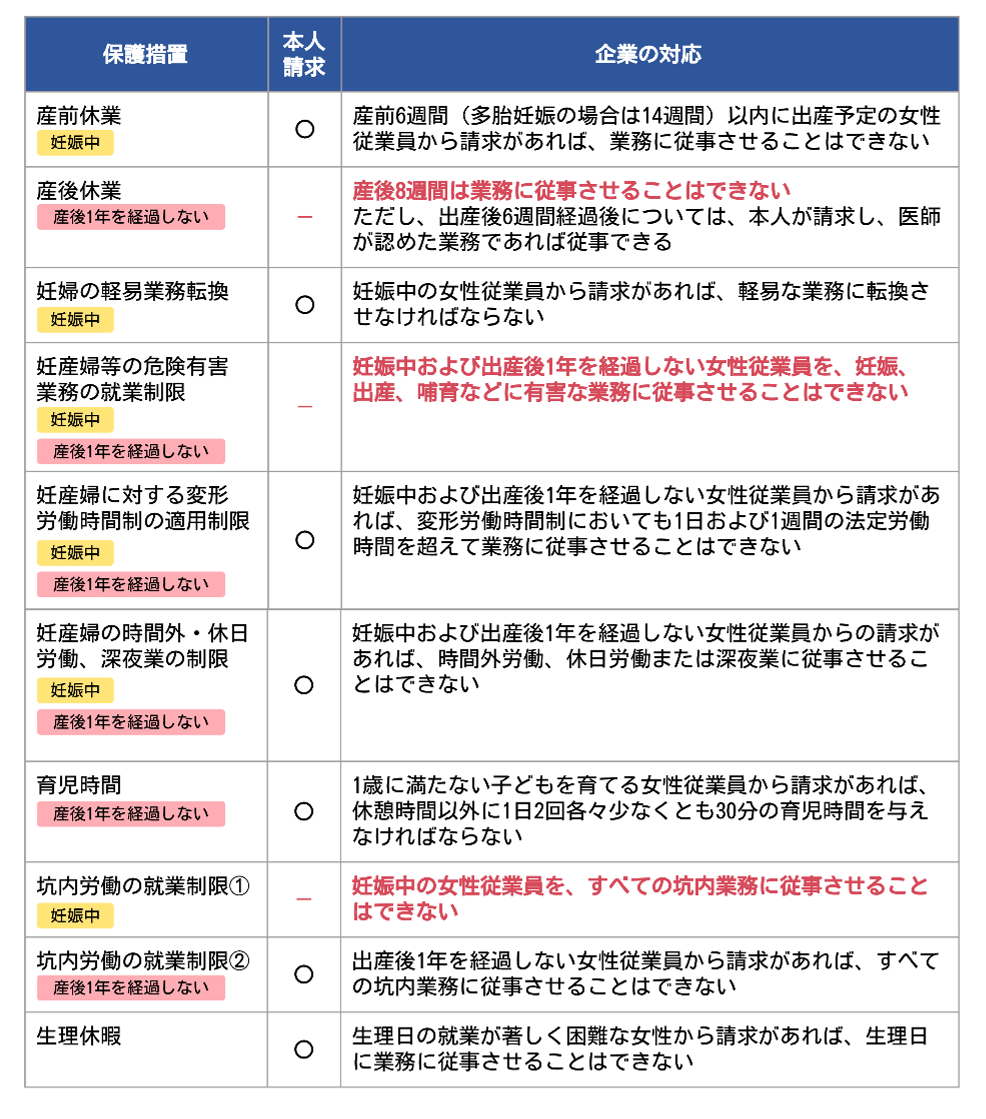

労働基準法による母性保護

労働基準法にも、妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員を対象とする母性保護に関する定めがあります。以下、女性従業員の請求の有無にかかわらず企業が対応しなければならない項目については赤字で表記しています。

妊娠・出産などに関わる不利益取扱いの禁止・ハラスメントの防止措置

男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする、

解雇などの不利益な取扱いは禁止されています。

不利益な取扱いとは、妊娠したこと、出産したこと、また妊娠・出産に関係する制度を利用したことなどを

きっかけに、以下のような対応を行うことです。

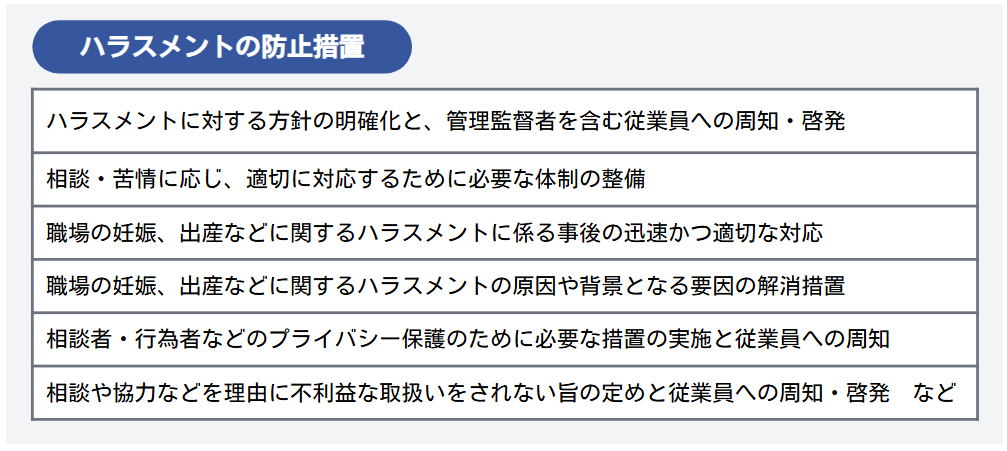

また、上司・同僚による妊娠・出産などに関するハラスメントを防止するために、

企業には以下のような措置が求められています。

不利益な取扱いを行ったり、ハラスメントの防止を行わない場合は、

企業名の公表や罰則の適用の可能性もあります。

おわりに

2024年11月の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」により、業務委託の発注者にも、

育児などと業務を両立させるための配慮義務やハラスメントへの対応などが求められるようになりました。

母性健康管理や母性保護の動きは、雇用の枠を超えて社会全体に広がっています。

企業は、単に妊娠・出産を迎える女性従業員の働きやすさの確保だけでなく、

社会全体の課題であることにも留意し、今後の動向に注目していく必要があります。

(出典)

(出典)

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧