2025年4月からスタートする、育児時短就業給付金

2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」がスタートし、

仕事と育児の両立支援体制が強化されます。

このうち「育児時短就業給付金」は、子育て中の従業員が時短勤務制度を

選択しやすくすることを目的とする給付金です。

柔軟な働き方の実現により、仕事と育児の両立がしやすくなります。

今回の記事は、育児時短就業給付金の基礎知識と手続きについて解説します。

なお、「出生後休業支援給付金」については、以前の記事をご確認ください。

以前の記事『2025年4月からスタート、出生後休業支援給付金とは。』

育児時短就業給付金の背景

現在、法令により3歳未満の子どもを育てる従業員(適用除外者をのぞく)を対象に、

短時間勤務制度が義務化されています。

短時間勤務制度の利用により、仕事と育児の両立がしやすくなるというメリットがあります。

一方で、短縮した勤務時間分の賃金が低下してしまうという経済的な課題が発生しています。

こうした背景から、新たな経済的支援として育児時短就業給付金が創設されることとなりました。

これにより、子どもが2歳になるまでのあいだ、短時間勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給され、

短時間勤務制度の利用による賃金低下を補うことができます。

育児時短就業給付金について

育児時短就業給付金とは、2歳未満の子どもを育てるために週の所定労働時間を短縮して勤務した場合に、

一定要件を満たすことで支給される給付金です。

育児時短就業給付金の支給対象となる勤務を「育児時短就業」といいます。

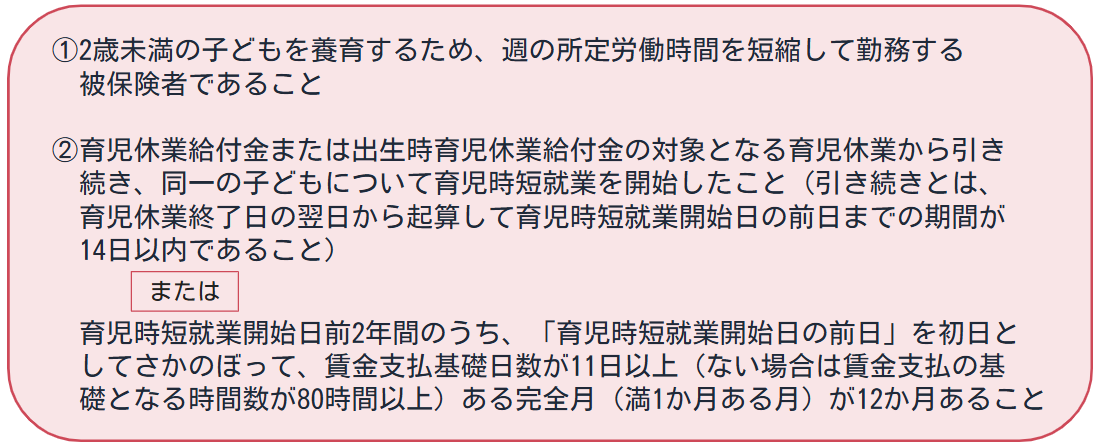

1 受給資格

以下の①②いずれも満たした雇用保険の被保険者である従業員が対象となります。

雇用保険の被保険者とは、一般被保険者および高年齢被保険者(以下、被保険者)をいいます。

2 各月の支給要件

以下の①から④すべての要件を満たす月に支給されます。

①初日から末日まで連続して被保険者である月

②週の所定労働時間を短縮して勤務した期間がある月

③初日から末日まで連続して育児休業給付金、出生時育児休業給付金または介護休業給付金を受給していない月

④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

3 支給対象となる時短就業(育児時短就業)

支給対象となる就業は、従業員からの申出により、2歳未満の子どもを育てるために

週の所定労働時間が短縮された場合です。

以下も支給対象に含まれます。

・週の所定労働日数の変更により、週の所定労働時間が短縮されるとき

・子どもを育てるため、短時間正社員やパート・アルバイト等に転換や転職し、

週の所定労働時間が短縮されるとき

短縮した週の所定労働時間に上限や下限はありません。

ただし、週20時間を下回る場合、「子どもが小学校就学の始期に達するまでに、

週の所定労働時間が20時間以上の労働条件で職場復帰すること」が就業規則等の書面により

確認できる状態であることが必要です。

確認できない場合、雇用保険の被保険者の資格喪失により、育児時短就業給付金の支給対象にはなりません。

このほか、各種労働時間制度の適用を受ける場合の取扱いは以下のとおりです。

(出典)厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P3

4 支給対象期間

支給対象期間は、原則として「育児時短就業の開始日の属する月」から

「育児時短就業の終了日の属する月」までです。各月を「支給対象月」といいます。

【例】月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合

(出典)厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P4

5 計算方法(支給率・支給額)

育児時短就業給付金は、原則として、支給対象月に支払われた賃金額(育児時短就業中の賃金額)に

支給率10%を乗じて計算されます。

計算の結果、支給額が最低限度額(2025年7月31日まで2,295円、毎年8月1日改定予定)を

下回るときは支給されません。

【支給額の調整について】

以下の(1)または(2)の場合、育児時短就業給付金の支給額は調整されます。

(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額(※1)の90%を超え100%未満の場合

支給率は10%ではなく、調整した率で計算されます。

※1:育児時短就業開始時賃金月額とは、原則として育児時短就業の開始前6か月に支払われた賃金(臨時および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額に30を乗じた額

調整後のおおよその支給率は以下の早見表を参考にしてください。

(出典)厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P6

(2)支給対象月に支払われた賃金額と、支給率10%(または(1)の調整後の支給率)で計算した支給額との合計が支給限度額(※2)を超える場合

支給額は以下のように計算されます。

※2:2025年7月31日までの支給限度額は459,000円(毎年8月1日に改定予定)

※2:2025年7月31日までの支給限度額は459,000円(毎年8月1日に改定予定)

支給申請手続きについて

育児時短就業給付金の申請は、原則として会社が手続きを行います

。今回の記事では、「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格の確認」「初回の支給申請」を

同時に行う方法を解説します。

1 書類の準備

それぞれの手続きに必要な書類を準備します。以下①②の書類のうち、重複しているものは

兼用できるため1部だけの準備でかまいません。

①育児時短就業開始時賃金の届出

②受給資格確認および初回支給申請

【記載内容に関する確認書・申請等に係る同意書について】

受給資格の確認および支給申請を行うとき、「記載内容に関する確認書・申請等に係る同意書」を

従業員の合意のもと取得しておくことで、従業員本人の署名や押印を省略できます。

この同意書は初回申請時のみ添付が必要ですが、2回目の申請以降は添付不要です。会社で保管してください。

2 届書の作成

「1」で準備した書類をもとに、各届書を作成します。

①育児時短就業開始時賃金

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を作成します。

記入方法は以下のパンフレットを参考にしてください。

参考|厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P11

②受給資格確認および初回支給申請

「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を作成します。

記入方法は以下のパンフレットを参考にしてください。

参考|厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P12

3 届書の提出

「2」で作成した各届書を提出します。

申請様式:

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

・育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請

添付書類:「1」で準備した賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳のコピー など(※)

※手書きの申請書で公金受取口座の利用希望がない場合、通帳またはキャッシュカードのコピーも添付が必要

申請先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク

申請方法:郵送または持参、電子申請

申請期間:最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日から起算して4か月以内

(例)

育児時短就業開始日が5月10日の場合:最初の支給対象月は5月のため、8月31日までに申請

【育児休業から引き続き育児時短就業を開始する場合】

育児休業給付金等の対象となる育児休業から、引き続き同一の子どもについて

育児時短就業を開始した場合、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・

所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出は必要ありません。

この提出に伴う書類準備および作成も不要です。

また、母子健康手帳のコピーも添付が不要となります。

【短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回る場合】

子どもが小学校就学の始期に達するまでに週の所定労働時間が20時間以上の労働条件で

職場復帰することが確認できる書類(就業規則など)も添付が必要となります。

支給決定後の対応

1 通知書の配付

届書を提出した後、「育児時短就業給付金支給決定通知書」「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」

および「育児時短就業給付金支給申請書」(次回申請用)が交付されます。

(受給資格がない場合は「育児時短就業給付受給資格否認通知書」が交付されます。)

「育児時短就業給付金支給決定通知書」を、従業員に渡してください。

支給決定からおおむね1週間で、育児時短就業給付金が従業員の口座に振り込まれます。

2 2回目以降の申請

「1」で交付された「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されている

申請期間を確認のうえ、2回目以降の申請をしてください。

その他注意すべきこと

1 施行日より前に時短就業を開始している場合

2025年4月1日より前から2歳未満の子どもを養育するための時短就業(育児時短就業に相当するもの)を

行っている場合、「育児時短就業給付金について」のブロックで解説した受給資格および各月の支給要件については、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして確認してください。

このほか、以下の点についても留意してください。

・支給対象月は2025年4月1日以降の各月となります。

・育児時短就業開始時賃金月額についても、2025年4月1日を育児時短就業を開始日とみなして算定されます。

2 再び育児時短就業をすることになった場合

同じ子どもを養育するため再び育児時短就業をすることになった場合、

各月の支給要件を満たしていれば育児時短就業給付金が支給されます。

(出典)厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P14

おわりに

育児時短就業給付金により、さらに仕事と育児の両立がしやすくなることが期待されます。

ただし、女性のみ短時間勤務の選択が進むなど男女間のキャリア形成に差が生じないよう留意してください。

夫婦が協力し合い、育児・家事を分担しながら働ける社会を目指すことが必要です。