2024年の高年齢者・障がい者雇用状況報告の集計結果が公表されました

一定数以上の従業員を雇用している企業には、毎年6月1日時点の高年齢者、

障害者の雇用状況の提出が法令等で義務付けられています。

報告書の結果は厚生労働省が集計し、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。

今回は、それぞれの報告を理解するうえで必要となる基礎知識と

2024年12月に厚生労働省より公開された報告の集計結果、

そして今後の対応などについて解説します。

高年齢者の雇用状況について

企業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)に基づき、

自社における6月1日現在の高年齢者の雇用状況を、管轄のハローワーク宛に

毎年提出しなければなりません。

これを高年齢者雇用状況等報告といいます。

各企業からの報告は従業員が21人以上の企業を対象に集計され、結果が公表されます。

1 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況

現在、定年を65歳未満に定めている企業は、従業員の65歳までの安定した雇用を確保するため、

以下①~③のいずれかの措置を講じなければなりません。これを雇用確保措置といいます。

2024年の高年齢者雇用状況等報告の集計結果を見ると、65歳までの高年齢者雇用確保措置は、

昨年と比べて大企業で0.1ポイントと微増しましたが、全体では昨年と変動なく「99.9%」の企業が

実施していました。

措置内容の内訳を見ると、定年制の廃止が3.9%、定年の引上げが28.7%、

継続雇用制度の導入が67.4%といった結果でした。

昨年と比べて、定年の引上げは1.8ポイント増加し、継続雇用制度の導入は1.8ポイント減少していました。

(出典)厚生労働省『令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します』P3

減少があった継続雇用制度の内訳を見ると、「経過措置の継続雇用制度」

(経過措置は2025年3月をもって終了)の企業は、昨年と比べて1.6ポイント減少していましたが、

「希望者全員を対象とする継続雇用制度」の企業は全体の86.2%あり、

昨年と比べて1.6ポイント増加していました。

企業規模で見ると、21人以上300人以下の企業では87.6%を占め1.5ポイント増加、

301人以上の企業では71.1%を占め3.0ポイント増加という結果でした。

(出典)厚生労働省『令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します』P4

2 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保(義務)に加え、

65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下①~⑤のいずれかの措置を

講ずるよう努めることを求めています。

対象となる企業は、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている企業と、

継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している企業です。

これが、高年齢者就業確保措置です。

高年齢者就業確保措置は努力義務のため、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

2024年の高年齢者雇用状況等報告の集計結果を見ると、70歳までの高年齢者就業確保措置を

実施している企業は、報告した企業全体の31.9%を占め、前年よりも2.2ポイント増加していました。

企業規模別に見ると、21人以上300人以下の企業の32.4%が、301人以上の企業の25.5%が

実施済みという状況でした。

措置内容の内訳は、定年制の廃止が3.9%、定年の引上げが2.4%、継続雇用制度の導入が25.6%、

創業支援等措置の導入が0.1%といった結果でした。

昨年と比べたところ、定年の引上げは0.1ポイント、継続雇用制度の導入は2.1ポイント、

それぞれ増加していました。ほかの措置は特に変動がありませんでした。

(出典)厚生労働省『令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します』P5

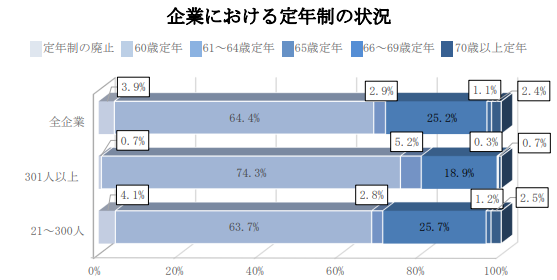

3 企業における定年制の状況

企業の定年制については、定年を65歳以上とする企業が全体の32.6%(定年制の廃止企業を含む)を

占めていました。

昨年に比べ、定年を「60歳」とする企業が減少する一方、「61~64歳」「65歳」「70歳以上」とする

企業の割合が増えていました。

(出典)厚生労働省『令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します』P6

4 企業が対応すべきこと

高年齢でも企業で働くための制度が整いつつあり、今後、ますます高年齢の従業員が

増えていくことが予想されます。

高年齢の従業員はほかの世代と比較して、労働災害の発生率が高い、休業が長期化しやすいなどの

特徴があります。

労働災害を発生させないために、職場環境の改善などに優先的に対応する必要があります。

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」には、企業が取り組むべき5項目が

挙げられています。

企業は、実情に応じた積極的な実施に努めることが求められています。

以下のパンフレットに各項目の対策例が紹介されています。参考にしてください。

参考|厚生労働省『高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン』

障害者の雇用状況について

障害に関係なく、希望や能力に応じ、職業を通じた社会参加ができる「共生社会」実現の理念の下、

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)では、企業に法定雇用率以上の割合で

障害者を雇用する義務を定めています。

現在、民間企業の法定雇用率は2.5%で、従業員を40.0人以上雇用している場合、

障害者を1人以上雇用する義務があります。

企業はこの障害者雇用促進法に基づき、6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を

管轄ハローワーク宛に毎年提出しなければなりません。

これを障害者雇用状況報告といいます。

※法定雇用率:民間企業や国などで義務付けられている障害者の雇用率

※実雇用率 :民間企業や国などにおける実際の障害者の雇用率

1 民間企業における障害者の雇用状況

2024年6月1日現在、民間企業で雇用されている障害者数は677,461.5人と、

前年より5.5%増加し過去最高を記録しました。

特に精神障害者の伸び率が大きく、前年より15.7%増加しています。

実雇用率は2.41%で、こちらも過去最高を更新しました。

法定雇用率を達成した企業の割合は46.0%と前年より低下していますが、

これは2024年4月に法定雇用率が2.3%から2.5%へ上昇した影響が含まれています。

(出典)厚生労働省『令和6年 障害者雇用状況の集計結果』P6

雇用する障害者の不足人数については、「あと0.5人〜1人」雇用しなければならない

企業の割合が最も高く、未達成企業が全体の64.1%と半数以上を占めています。

また、雇用する障害者の有無を見ると、障害者を1人も雇用していない「0人雇用企業」は、

未達成企業全体の57.6%を占めていました。

2 「企業規模別」および「産業別」障害者の雇用状況

2024年から報告対象となった常用従業員数が40〜43.5人未満の企業については、

「雇用されている障害者の人数」が4,962.5人であり、「実雇用率」が2.10%という結果でした。

従来から報告対象であった企業は、すべての企業規模において、人数、実雇用率の両方とも

前年より増加していました。中でも従業員数が1,000人以上の企業の実雇用率は、

2.64%と法定雇用率を上回っています。

産業別の「雇用されている障害者の人数」を見ると、すべての産業において前年よりも

人数が増加していました。

特に医療、福祉業の実雇用率は、法定雇用率を上回る3.19%でした。

3 特例子会社の状況

基本的に、法定雇用率の達成は企業に義務付けられています。

しかし、実雇用率の算定には特例があり、そのひとつが特例子会社制度です。

この制度では、企業が障害者の雇用促進および雇用の安定を図るため

、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し一定の要件を満たした場合、

その子会社を設立した親企業は障害者実雇用率の算定に、

子会社で雇用されている従業員数を含めることができます。

2024年6月1日現在、特例子会社の数は前年より16社増え、614社でした。

特例子会社で雇用されている障害者数は50,290.5人で、同様に前年より増加しています

4 障害者雇用で期待できること

障害者の雇用は、企業にとってもメリットが多いと言われています。

たとえば障害の特性を活かした育成を行うことで人材不足の中で貴重な戦力を確保できる、

障害者の従業員がスムーズに仕事を習得できる方法を検討する中で業務の無駄が

省かれ生産性が向上する、これらの対応を通して従業員同士が配慮し合う姿勢が浸透し

社内のコミュニケーションが活発になる、などが挙げられます。

以下のサイトでは、障害者雇用や職場改善に関する事例が紹介されています。参考にしてください。

参考|厚生労働省『好事例集』

おわりに

2024年の報告内容の結果が示すように、高齢者や障害者の雇用は今後ますます増加することが予想されます。

2026年7月には障害者の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられ、障害者を雇用する義務が、

現行の40.0人から37.5人以上の企業に拡大する予定です。

企業は、高齢者や障害者の雇用に関する必要な情報を収集し、最新の法令に基づいた適切な対応をとり、

従業員が安心して働ける職場づくりを進めることが求められます。