【2025年10月施行分】改正育児・介護休業法のポイント

仕事と育児を両立する従業員を支援するため、個々の状況に応じた

柔軟な働き方の推進が求められています。

今回は、2024年に改正された育児・介護休業法のうち、

2025年10月1日に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置等」、

および「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」について解説します。

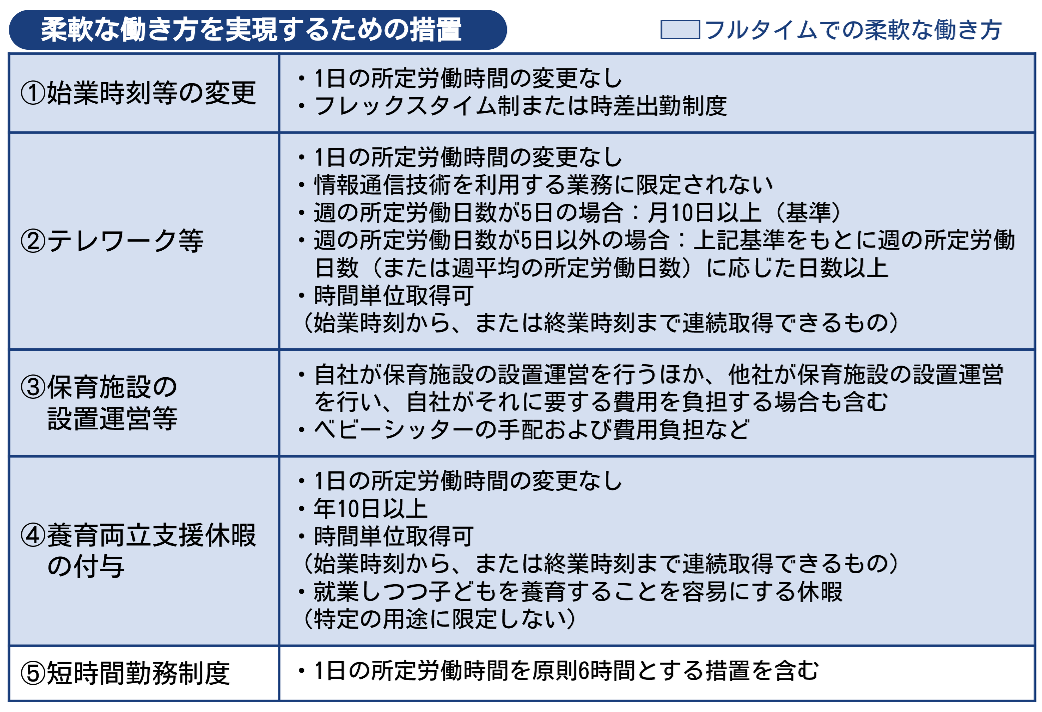

柔軟な働き方を実現するための措置等

1 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

企業は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が

柔軟な働き方を実現できるよう、措置を講じなければなりません。

具合的には、以下の表①~⑤より自社の状況に合うものを

2つ以上選択する必要があります。

措置を講じようとするときは、過半数労働組合や過半数代表者などから

意見を聴く必要があります。

また、これに伴い就業規則などの見直しが発生します。

就業規則を変更するときは、通常どおり過半数労働組合や

過半数代表者などの意見書を添えて労働基準監督署へ届出を行います。

選択する措置の適用は、必ずしも企業単位で行う必要はありません。

事業所単位、ライン単位、職種単位のように、業務の性質や内容などに応じて

異なる措置を講じることが望ましい対応です。

また、すでに短時間労働者がいる場合、1日の所定労働時間が

6時間以下であることのみをもって、⑤の措置を講じたことにはなりません。

短時間勤務制度(表の⑤)に加えて、その他の措置(表の①~④)を、

短時間労働者も対象として講じていれば、企業は義務を果たしていることになります。

3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員は、

業が講じた措置(以下、対象措置)の中からひとつを選び、それを利用することができます。

対象措置を利用できる従業員には、有期契約労働者や短時間労働者は含まれますが、

日雇労働者は含まれません。

また、以下の①~③の従業員について、対象措置を利用できないとする

労使協定を締結していれば、企業は利用を拒むことができます。

ただし、③に該当する従業員に対しては、1日単位の養育両立支援休暇の

取得を拒むことはできません。

①継続して雇用された期間が1年未満の者

②1週間の所定労働日数が2日以下の者

③時間単位で養育両立支援休暇を取得することが困難な業務に従事する者

2 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

企業は、3歳に満たない子どもを養育する従業員に対して、

対象措置や3歳以降も引き続き利用できる両立支援制度を個別に周知し、

制度利用の意向確認をしなければなりません。

そのときの従業員の意向は、「利用予定あり」「利用予定なし」に加えて、

「利用未定」でも差し支えありません。

【周知事項】

個別に周知する内容は以下の3つです。

(1)企業が選択した対象措置(2つ以上)の内容

(2)利用するときの申出先

(3)所定外労働の制限(残業免除)や、時間外労働・深夜業の制限に関する制度の内容

【周知方法】

以下のいずれかの方法で周知を行います。

(1)面談

・オンライン面談も可能だが、音声のみの通話は不可(対面と同程度の質を確保する必要あり)

(2)書面交付

(3)FAX(従業員が希望した場合のみ)

(4)電子メール等(従業員が希望した場合のみ)

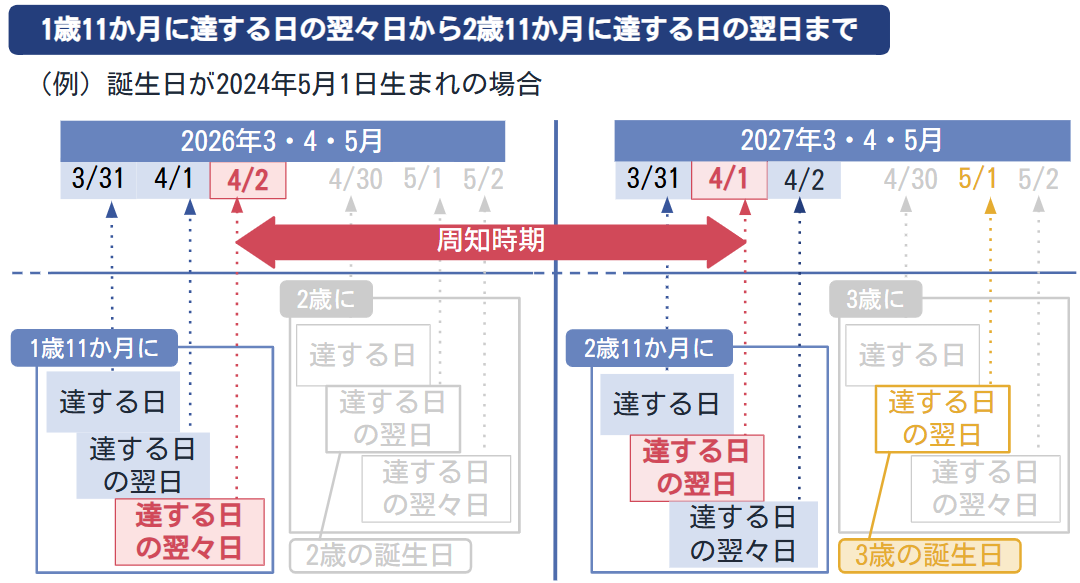

【周知時期】

従業員の子どもが3歳になるまでの適切な時期

(子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間)とされています。

体的には「1歳11か月に達する日の翌々日」から「2歳11か月に達する日の翌日」までです。

なお、従業員を取り巻く状況や、自身のキャリア形成に対する考え方は変化するものです。

そのため、上記の周知時期以外にも定期的に面談を行い、

選択した制度が適切であるかを確認することが望ましいです。

たとえば、育児休業後の復帰時や、対象措置の利用期間中などの面談が想定できます。

また、個別の周知・意向確認は、従業員が制度を

より利用しやすくすることを目的としています。

そのため、利用を控えさせるような言動を行ってはなりません。

具体的には、利用申出の抑制、申出による不利益のほのめかし、

前例がないことの強調などがあります。

こうした言動が、全体に対して利用を控えさせる効果を持つと判断された場合、

たとえ形式的に個別周知や意向確認を行っていても、

法令上の措置を実施したとは認められません。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

1 妊娠・出産等の申出時と子どもが3歳になる前の個別の意向聴取

企業は、従業員の仕事と育児の両立支援に向け、

子どもや各家庭の事情に関する意向を個別に聴取しなければなりません。

以下に示す3つの項目に沿って聴取を行います。

【聴取事項】

個別に聴取する内容は以下の4つです。

(1)勤務時間帯(始業および終業の時刻)

(2)勤務地(就業の場所)

(3)両立支援制度等の利用期間

(4)仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

【聴取方法】

以下のいずれかの方法により聴取を行います。

(1)面談

・オンライン面談も可能だが、音声のみの通話は不可(対面と同程度の質を確保する必要あり)

(2)書面交付

(3)FAX(従業員が希望した場合のみ)

(4)電子メール等(従業員が希望した場合のみ)

【聴取時期】

以下の(1)および(2)の合計2回の時期とされています。

(1)本人またはその配偶者の妊娠・出産等を従業員が申し出たとき

(2)子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

※(2)は前述の「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」の

周知時期の図解と同じ期間です。

2 聴取した意向に対する配慮

企業は、従業員から聴取した仕事と育児の両立に関する意向に対して、

自社の状況に応じた配慮を行わなければなりません。

たとえば、勤務時間帯や勤務地の調整、業務量の調整、

両立支援制度などの利用期間の見直し、労働条件の見直しなどの取り組みが考えられます。

従業員の意向に対する配慮内容は各企業の状況によって異なるため、

必ずしも本人の意向に沿えるとはかぎりません。

検討の結果、従業員の意向に沿った対応が困難な場合には、

その理由を本人に説明するなど、丁寧な対応を行うことが重要です。

さらに、以下の①②に該当するケースで、いずれも従業員が希望したときは、

次のような配慮を行うことが望ましいとされています。

①子どもに障害がある、もしくは子どもが医療的ケアを必要とする場合など

・短時間勤務や子の看護等休暇など制度の利用期間を延長する

②ひとり親家庭の場合

・子の看護等休暇などの付与日数を増やす

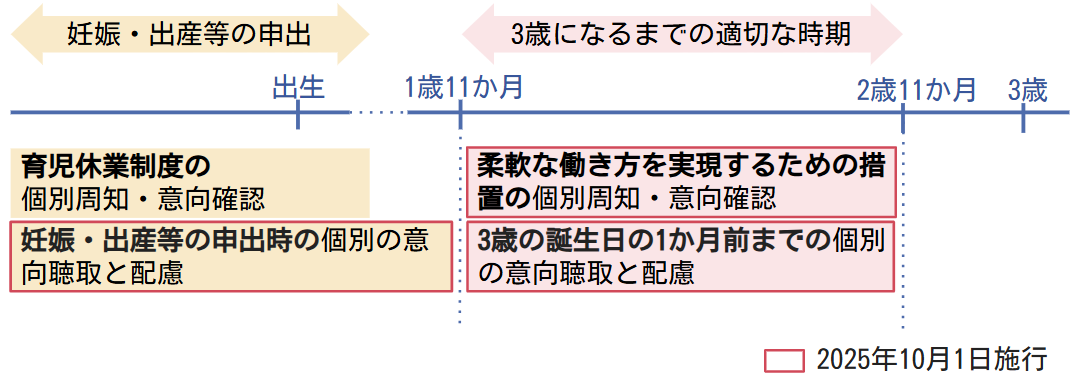

個別周知などのタイミング

今回解説した「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」

および「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」は、

対応する時期が一部重複しています。

また、すでに義務付けられている「育児休業制度の個別周知・意向確認」も

同じ時期に行うことになっています。

それぞれの対応時期は、以下のとおりです。

おわりに

労務担当者は、対象措置などを検討するにあたり、

まずは自社の状況を確認する必要があります。

措置を選択し決定する過程では、過半数労働組合や

過半数代表者などへの意見聴取や、就業規則などの見直しの対応が発生します。

労務担当者は、スムーズな運用のため従業員へ周知や

意向確認が必要となるタイミング、対応すべき内容を把握しておくことも必要です。

2025年10月1日の施行日を見据えて、事前に準備することが重要です。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧