労務担当者が知っておくべき、従業員の退職時に必要な手続きと注意点

従業員の退職時には多くの手続きがあるため、

退職者とのトラブルを避けるためにも

正しい手順で進めることが重要です。

手続きには法令で定められていることも多くあるため、

企業の労務担当者には正しい知識が求められます。

この記事では、自己都合による退職時に必要な手続きと注意点を解説します。

退職届の受理

従業員による退職届の提出は、法令の義務ではありません。

しかし退職届は、従業員から退職の意思を明確に受け取るための重要な書類です。

トラブルを防止するという観点からも、提出を求める必要があります。

退職届は任意書式のため、あらかじめテンプレートを作成し、

就業規則で退職届の提出日(退職日の〇日前)を明確にしておきます。

従業員から退職届を受け取った後は、退職日や引継ぎのスケジュールなどを決めて進めていきます。

退職理由欄に「一身上の都合」と記載されるケースが多く見られますが、

妊娠、育児、介護、疾病などが理由のときは、その旨を記載してもらいます。

これは、離職票作成時に退職理由の正確な記載が必要になるためです。

離職票に記載された退職理由によって、失業手当をもらえる日数などで

優遇を受けられる場合があります。

社会保険の手続き

1 保険証などの利用についての案内

社会保険に加入している従業員が退職するときには、

マイナ保険証、資格確認書、健康保険証(2025年12月1日まで経過措置で利用可能)、

資格情報のお知らせは、退職日までしか利用できない旨を伝えます。

退職する従業員に健康保険証や資格確認書が交付されているかの、事前確認も必要です。

①健康保険証:2024年12月2日以降の資格取得者には交付されていません。

②資格確認書:交付対象者となる従業員にのみ交付されています。

上記が交付されている場合、最終出社日または退職日以降に、

持参もしくは郵送で速やかに返却することを求めます。

また、扶養している家族がいる従業員に以下が交付されている場合、あわせて回収します。

・ 扶養家族の健康保険証や資格確認書(※)

・ 高齢受給者証・ 健康保険特定疾病療養受給者証

・ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

※有効期限が切れた資格確認書の返却は不要

2 資格喪失の手続き

社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している従業員が退職するときは、

社会保険の資格喪失の手続きが必要です。

提出時期:退職日の翌日から5日以内

届出様式:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届

届出先 :事務センターまたは管轄の年金事務所

届出方法:年金事務所へ郵送または持参(事務センターのときは郵送のみ)、電子申請

参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届』

回収した健康保険証や資格確認書などは、速やかに事務センター

または管轄の年金事務所へ送付します。

なお、健康保険は退職日の翌日から20日以内に

本人が手続きを行えば「任意継続」でき、今までと同じ保険者

(協会けんぽなど)に加入できます。

ただし、厚生年金には任意継続の制度がないため、

退職後は国民年金に加入することになります。

雇用保険の手続き

雇用保険に加入している従業員が退職するときは、

雇用保険の資格喪失の手続きが必要です。

また、従業員が雇用保険被保険者離職票(以降、離職票)の交付を

希望している場合は、離職票交付の手続きもあわせて行います。

従業員が離職票の交付を希望しないときは、

離職票交付の手続きをしなくても差し支えありません。

ただし、退職時の年齢が59歳以上の場合は、

本人が希望しなくても離職票交付の手続きが必要です。

提出時期:退職日の翌々日から10日以内

届出様式:雇用保険被保険者資格喪失届

添付書類:離職証明書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、

雇用契約書など離職理由を確認できる書類 など(※)

届出先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク

届出方法:郵送または持参、電子申請

※離職票の交付を希望しない場合、離職証明書と賃金台帳の添付は不要

参考・ダウンロード|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス『雇用保険被保険者資格喪失届』

離職票の交付を希望する場合、ハローワークでの手続きが完了したら、

離職票が企業に交付されます。

企業は交付された離職票を速やかに退職者に渡してください。

なお、2025年1月20日から、希望する退職者のマイナポータルに

離職票を直接交付するサービスが開始されました。

下記に記載したすべての条件を満たすと、退職者本人に直接、離職票が交付されます。

・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること

・退職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていること

・企業が電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

この場合、離職票は企業に交付されないため、企業から退職者へ離職票を渡す必要はありません。

参考|厚生労働省『2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!』

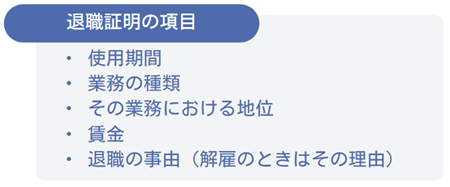

退職証明書

退職証明書は、退職者(退職予定者)から希望があったときに企業が発行する書類(任意書式)です。下記の項目の中から、本人が希望した項目のみを証明し、記載します。

本人から発行の依頼があれば、退職後2年間は対応しなければなりません。

企業が発行を拒んだときは法令違反となり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

源泉徴収票の交付

年の途中で退職した従業員には、源泉徴収票を交付する必要があります。

従業員が交付を希望しなくても、退職日から1か月以内に従業員へ交付しなければなりません。

企業が源泉徴収票の交付を行わなかったときは法令違反となり、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

住民税

住民税の納付方法は2種類あり、企業が毎月の給与から控除して

従業員に代わって市町村に納付する「特別徴収」と、

本人が直接市町村に納付する「普通徴収」があります。

住民税を特別徴収している従業員が退職した場合、

退職した翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を

本人の住所地の市町村へ提出します。

なお、退職後に特別徴収できなくなる残りの税額は、退職月に応じて処理が異なります。

【1月1日~5月31日のあいだに退職するとき】

従業員の希望の有無にかかわらず、企業は残りの住民税を退職時の給与や

退職金などから一括徴収し、従業員に代わり市町村に納付します。

ただし、一括徴収する額が給与や退職金などを超えるときは、

普通徴収に切り替えることができます。

【6月1日~12月31日のあいだに退職するとき】

退職月の翌月以降は普通徴収になるため、企業が市町村に納付する義務はなくなります。

ただし、従業員が退職時に希望すれば、企業は翌年5月までの住民税を一括徴収し、

市町村に納付することもできます。

【退職後、すぐに就職するとき】

すでに転職先が決まっている従業員から

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の発行を

依頼されるケースがあります。

発行した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を

転職先の会社から市町村へ提出してもらうと、

特別徴収が継続されるため、転職後の住民税の納付がスムーズになります。

従業員から発行の依頼があったときは、作成して渡すようにしてください。

退職手続きで注意すべきこと

1 退職時に年次有給休暇の買い上げはしなければならないのか

年次有給休暇の買い上げは、原則できません。

ただし、退職日までに年次有給休暇を取得しきれない場合、

取得しきれない年次有給休暇については、企業が買い上げることができます。

2 貸与物回収時の注意点

退職する従業員に貸与している備品や、名刺・社員証などの従業員であることを

証明するものを返却してもらいます。

その際、会社支給のパソコンや携帯電話などが返却されていないことを理由に、

最後に支給する給与などから一方的な備品費用の控除はできません。

事前に労使協定で「退職時にパソコンを返却しなかったときは〇〇円支払う」などの

合意を取っていたとしても、法令違反となるため注意してください。

おわりに

退職時は手続きや確認項目が多いため、スケジュール表やチェックリストを作成し、

管理することをおすすめします。

手続きが遅れると、退職者には、「次の就職先へ必要な情報が提供できない」

「国民健康保険などへの手続きが遅れる」などの不利益が生じます。

トラブルを防ぐためにも、手続きが滞らないように準備を進めることが重要です。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧