労務担当者が知っておきたい、離職票手続きの流れと基本的な書き方

従業員の退職時には、さまざまな手続きや確認事項が発生します。

退職手続き時に発行する書類のひとつに離職票があります。

離職票は、退職後の基本手当(いわゆる失業手当)の手続きに欠かせない、

従業員にとって重要な書類です。

今回の記事では、企業の労務担当者向けに、

離職票の手続きや書類の基本的な書き方について説明します。

なお、本文では「退職する(した)従業員」の表記を「離職者」に統一しています。

離職票とは

正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた離職者が、

ハローワークで失業手当の申請をするときに必要な書類です。

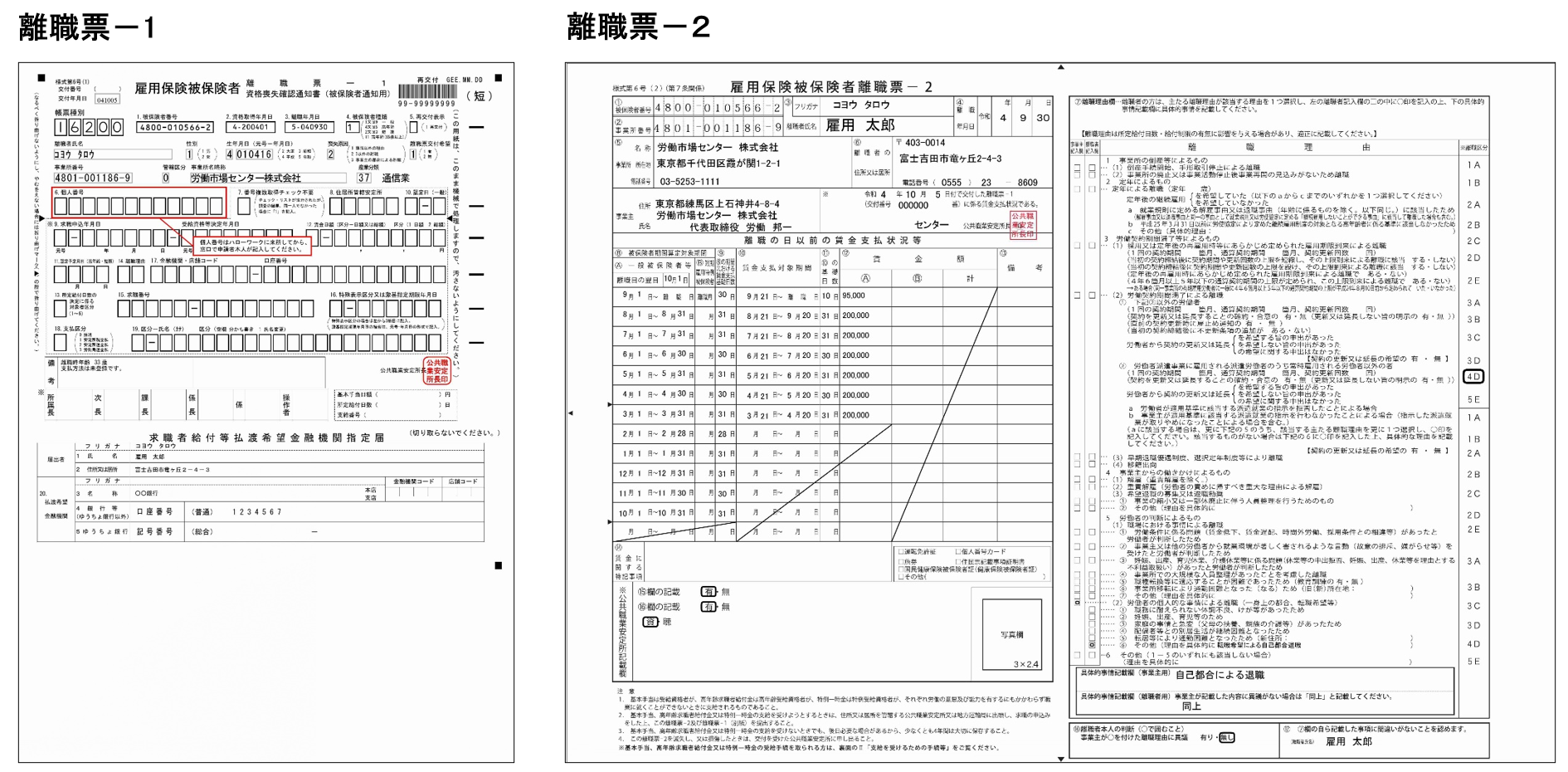

離職票は以下の2枚で構成されます。

・雇用保険被保険者離職票-1 資格喪失確認通知書(以下、「離職票ー1」)

・雇用保険被保険者離職票-2(以下、「離職票ー2」)

(出典)ハローワーク インターネットサービス『雇用保険の具体的な手続き(雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2)』

「離職票-1」には、離職者が雇用保険を喪失した旨が記載されており、

「離職票-2」には、離職日以前に支払った賃金の状況や離職理由が記載されています。

なお、離職票は、企業がハローワークへ提出するまでと、

ハローワークからの交付以降で呼称が変わります。

この記事でも離職証明書と離職票を使い分けてお伝えします。

離職証明書:企業が離職票発行のためにハローワークへ提出する書類

離職票 :企業から提出された離職証明書を受けて、ハローワークが離職を公的に証明する書類

離職票の発行の流れ

ここでは、離職票の手続きの流れについて、説明します。

1 離職票の希望の有無の確認(会社から離職者へ)

離職者に対して、離職票の希望の有無を確認します。離職票を希望する場合、

企業は発行手続きを行います。

ただし、離職者が離職日時点で59歳以上の場合、離職者の希望の有無にかかわらず、

離職票の発行が必要となる点に注意が必要です。

2 必要書類を準備し、離職証明書を作成する

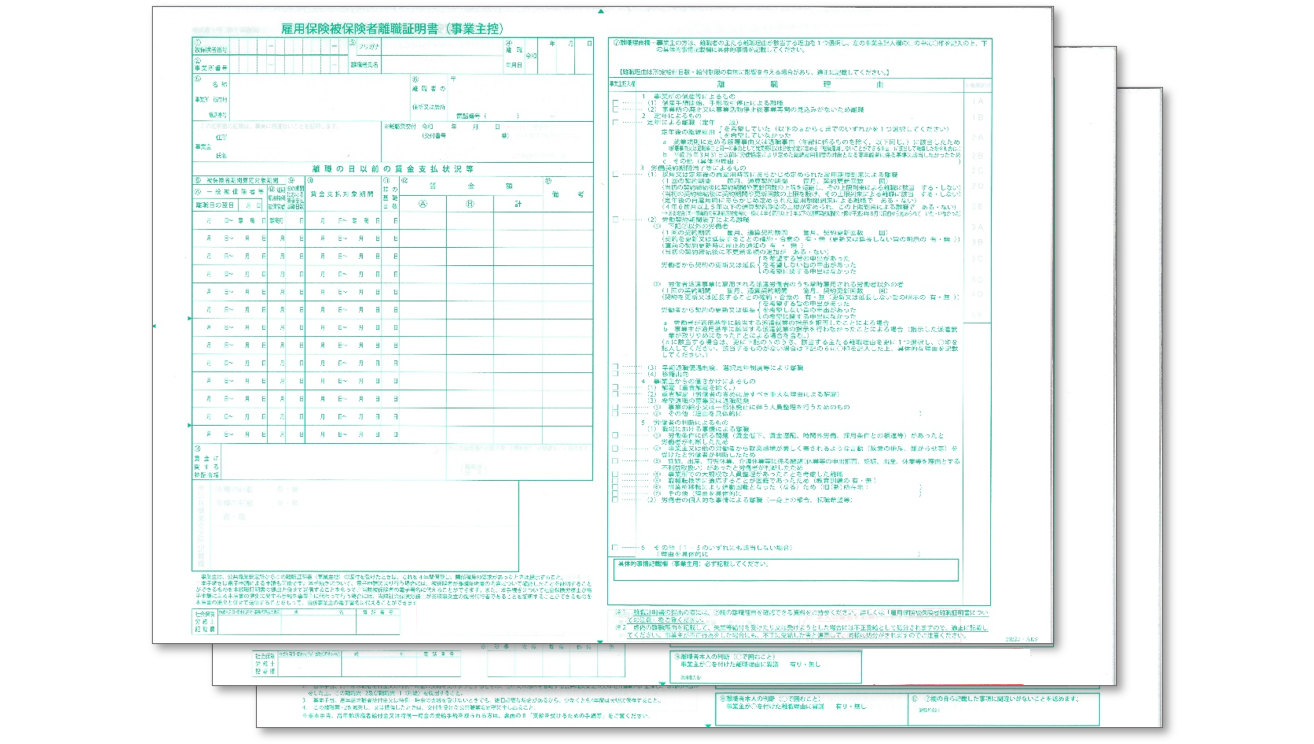

離職証明書は専用の用紙を使用するため、インターネットからのダウンロードはできません。

ハローワークの窓口で、離職証明書の用紙を受け取ってください。

用紙は、1枚目が「事業主控」、2枚目が「安定所提出用」、3枚目が離職者に発行される

「離職票-2」の3枚綴りの複写式となっています。

なお、電子申請による提出も可能です。

その場合は、e-Gov電子申請システムまたはマイナポータルで作成します。

離職証明書には、離職日以前に支払った賃金の状況や離職理由などを記入します。

原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要となるため、

離職日を含む月以前12か月分(65歳以上の高年齢被保険者は1年間に6か月以上)の出勤簿

(タイムカード)と賃金台帳を準備します。

用意した書類を元に、離職者の氏名、住所などの基本情報や賃金支払い状況などを記入し、

離職証明書を作成します。なお、離職証明書の書き方の詳細については、次の章で説明します。

3 離職者に離職証明書の確認・署名をしてもらう

離職証明書は、失業手当の受給資格、給付金額などの決定の基礎となる重要な書類です。

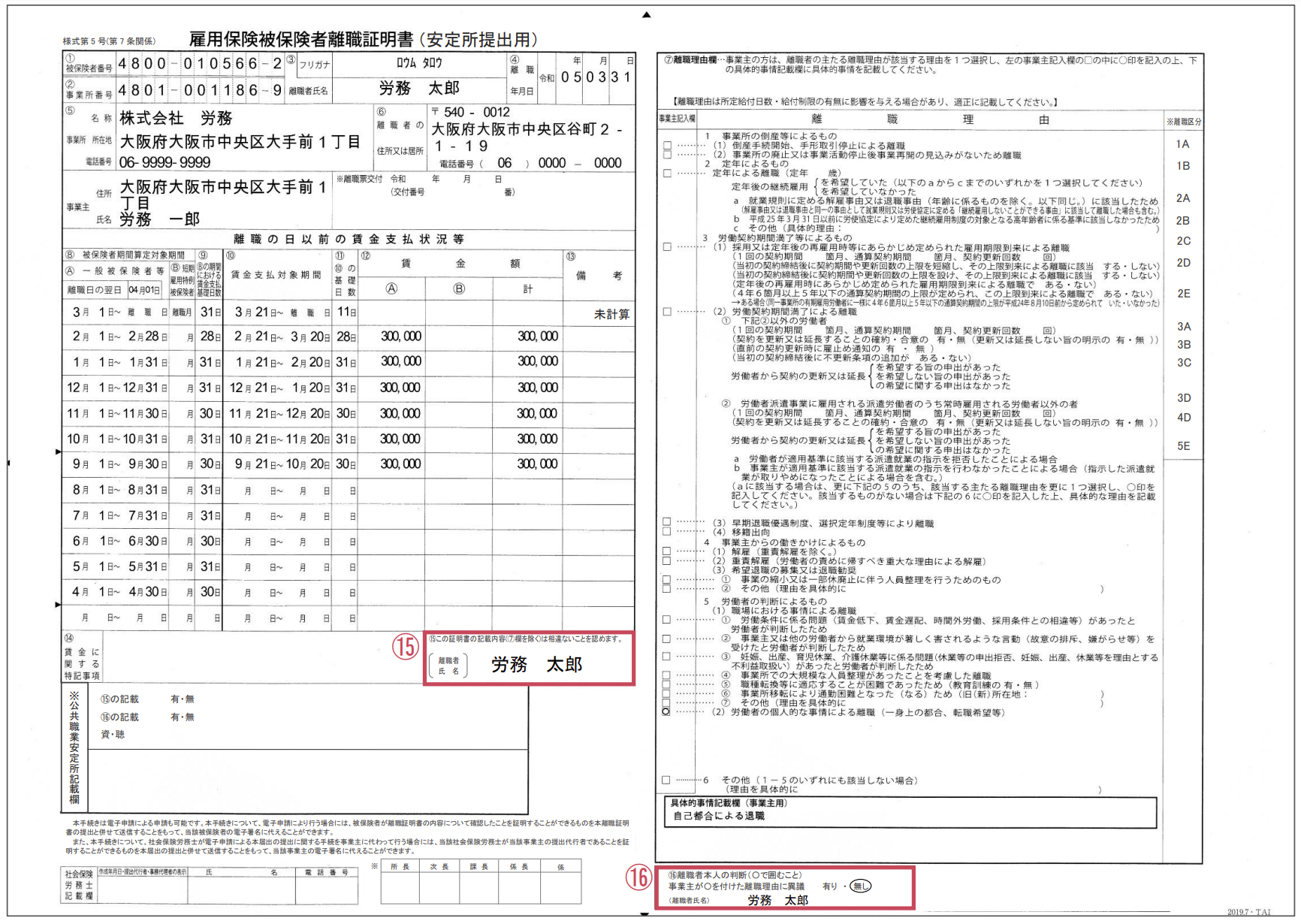

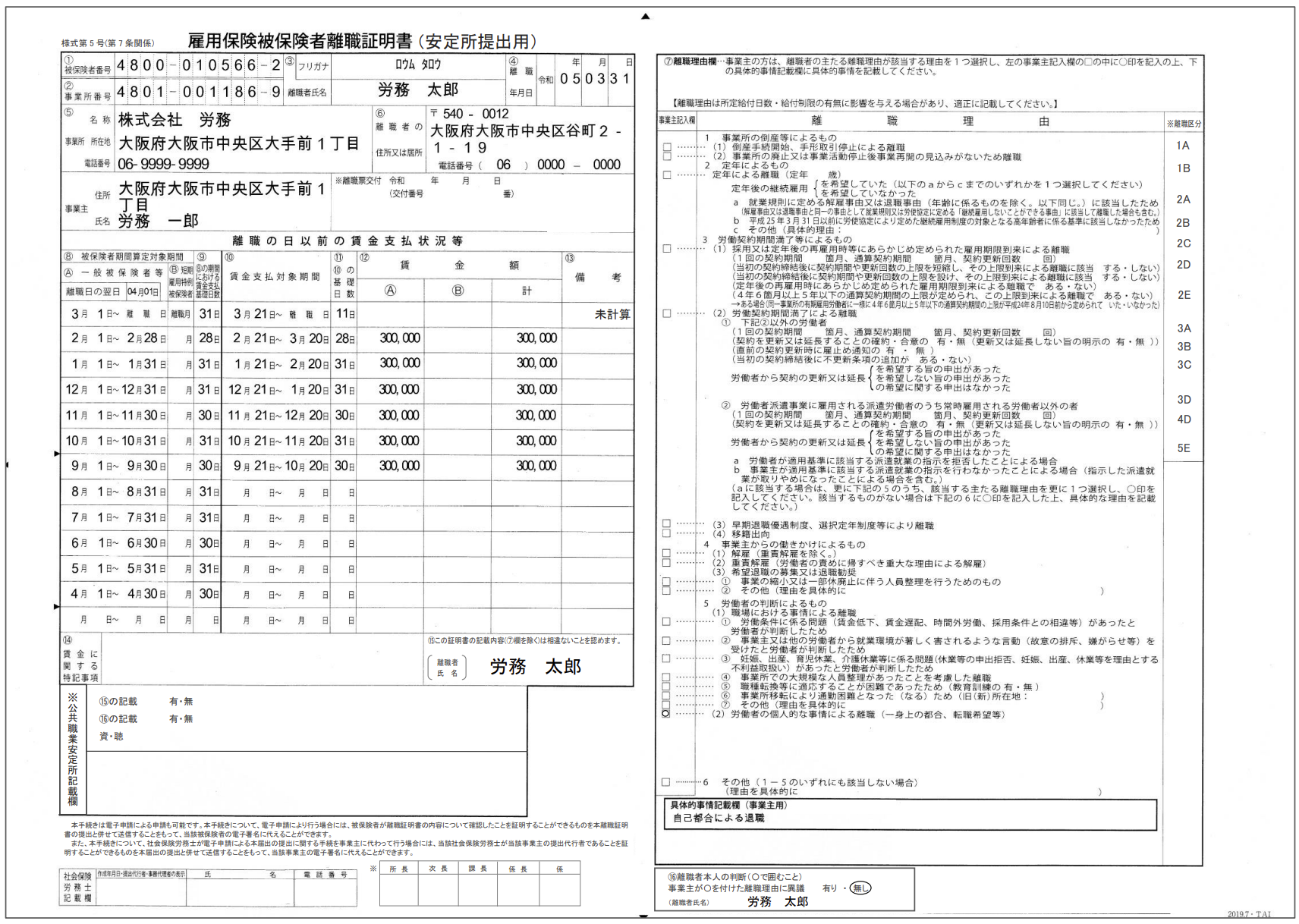

離職者が離職証明書を確認し、事実に相違がなければ、離職証明書2枚目(安定所提出用)の

「⑮離職者氏名」「⑯異議の有無および離職者氏名」の2か所に署名をしてもらいます。

なお、2020年12月25日より、本人の押印は不要となっています。

特に、離職理由は失業手当の給付日数や給付制限に影響を与える場合があります。

企業と離職者のあいだで、離職理由の合意が取れていないなどの理由で

トラブルが起こることも多いため、記載内容については、必ず事前に離職者の確認を取ることが大切です。

電子申請で提出する場合には、「⑮離職者氏名」「⑯異議の有無および離職者氏名」の2か所に

署名をする代わりに、離職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類(確認書)の添付が必要です。

参考・ダウンロード|厚生労働省『離職証明書の記載内容に関する確認書』

4 ハローワークに提出する

雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて、以下の方法で提出します。

なお、最終月の給与計算が完了していなくても、提出は可能です。

届出時期:離職日の翌々日から10日以内

届出様式:雇用保険被保険者資格喪失届

添付書類:離職証明書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、

離職理由を確認できる書類、離職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類(電子申請の場合) など

届出先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク

届出方法:郵送または持参、電子申請

参考・ダウンロード|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス『雇用保険被保険者資格喪失届』

なお、届出が遅れたり、怠ったりすると、離職者への離職票の発行が遅延します。

離職票がないと失業手当の手続きができず、離職者に大きな不利益が生じます。

離職票の希望があったときは、速やかに手続きを行うことが重要です。

また、当初は離職票を希望していなかった場合でも、後日離職者から希望があった場合には、

届出する必要があります。

5 発行された離職票を離職者に渡す

ハローワークでの手続きが完了すると、離職者に渡す「離職票-1」「離職票-2」の2点と、

企業控えである「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」「離職証明書(事業主控)」の2点が企業に発行されます。

企業控えの2点は企業の確認用として社内で保管し、「離職票-1」「離職票-2」は

離職者に速やかに渡します。

また、ハローワークでの手続き完了時には、以下のパンフレットが配布されることもあります。

このパンフレットは、離職者本人が今後の手続きを進めるうえで参考にできるものです。

離職票とあわせて渡すことをおすすめします。

なお、2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を

直接送付するサービスが開始されました。

以下の条件をすべて満たすと、「離職票-1」「離職票-2」が離職者本人に直接送付されます。

・届出したマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること

・離職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていること

・企業が電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

この場合、企業には、企業控えである「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」

「離職証明書(事業主控)」のみ発行されます。

そのため、企業から離職者へ離職票を渡す必要はありません。

参考|厚生労働省『2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!』

離職証明書の書き方

離職証明書の用紙左側には離職者の離職日以前の賃金支払い状況、

用紙右側には離職理由を記入する仕様になっています。

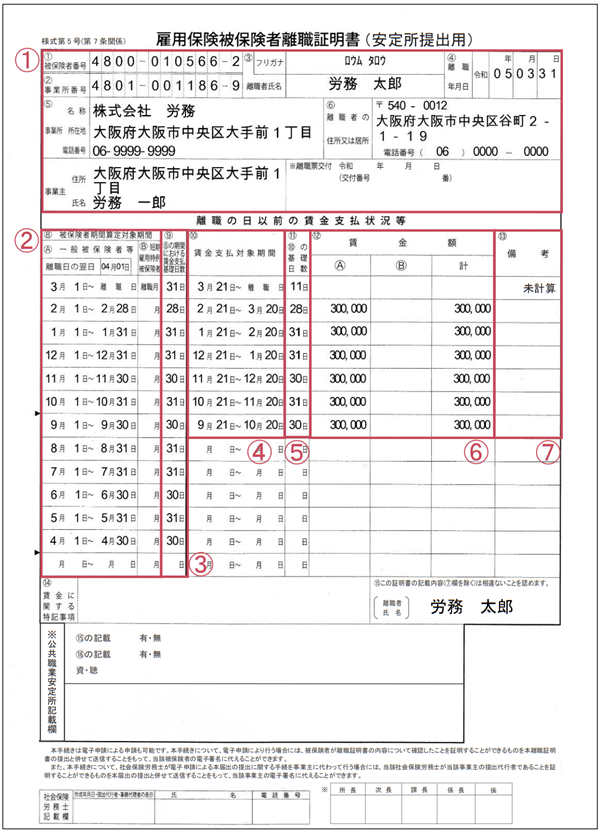

【離職証明書(安定所提出用) 記入例】

ここでは、一般被保険者を例に、離職理由で最も多い「自己都合退職」の場合の

離職証明書の基本的な書き方を説明します。

【離職証明書(安定所提出用)左側の書き方】

①欄は、離職者の氏名、住所などの記入および事業主の証明をする欄です。

失業手当の手続きは、離職票に記入された離職者の住所を管轄するハローワークで行うため、

記入する住所は事前に確認します。

離職日を含んだ日以前の賃金の支払い状況を②欄〜⑦欄に記入します。

②欄 被保険者期間算定対象期間

離職日から1か月ずつさかのぼり、上の段から下の段へ月日を記入する欄です。

離職日以前2年間において、被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数

(以下、「③欄」)が11日以上の完全月を12か月分記入します。

ここでいう「完全月」とは、「②欄」が1か月間となる期間であり、

かつ、「③欄」が11日以上ある月のことです。

なお、「③欄」が10日以下の場合でも、総労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。

その場合は、以下を参考に、備考欄に総労働時間数を記入します。

参考|大阪労働局『失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります』P2

ただし、「③欄」が11日以上ある月が優先となります。

たとえば、「③欄」が11日以上ある月が11か月と、10日以下だが

賃金支払の基礎となる総労働時間数が80時間以上ある月が1か月ある場合でも、

13か月目に「③欄」が11日以上の月があるときは、13か月目を1か月として計算します。

その場合、「②欄」および「③欄」は12か月分ではなく、13か月分の記入が必要となります。

③欄 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数

「②欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。

給休暇や半日休暇の取得日も1日として日数に含めます。

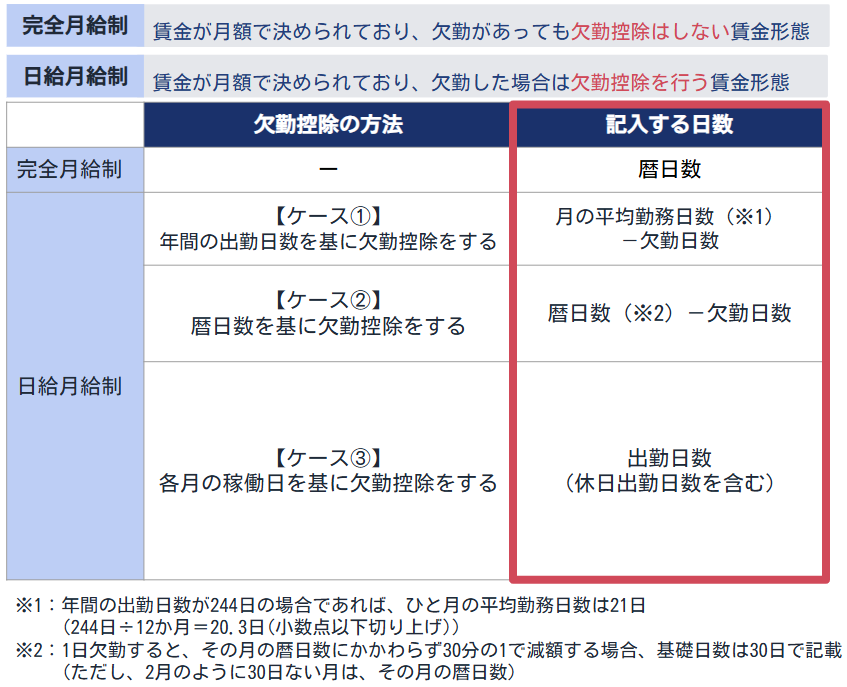

月給者については、月給制の種類によって「③欄」「⑤欄」の日数の書き方が異なります。

就業規則に定められた内容で正しく記入してください。

【月給制の種類と日数算定方法】

④欄 賃金支払対象期間

賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を記入する欄です。

賃金支払対象期間の基礎日数

(以下、「⑤欄」)が11日以上ある完全月を6か月分記入します。

ここでの「完全月」とは、「④欄」が1か月間となる期間であり、かつ、

「⑤欄」が11日以上ある月のことです。

なお、「⑤欄」が10日以下の場合でも総労働時間数が80時間以上ある月は1か月とします。

ただし、「②欄」と同様に、「⑤欄」が11日以上ある月が優先となるため、

記入する対象期間分を確認することをおすすめします。

⑤欄 賃金支払対象期間の基礎日数

「④欄」の期間で賃金支払の基礎となった日数を記入する欄です。

有給休暇取得時の取扱いや月給者ごとの基礎日数の記入方法は、「③欄」と同様です。

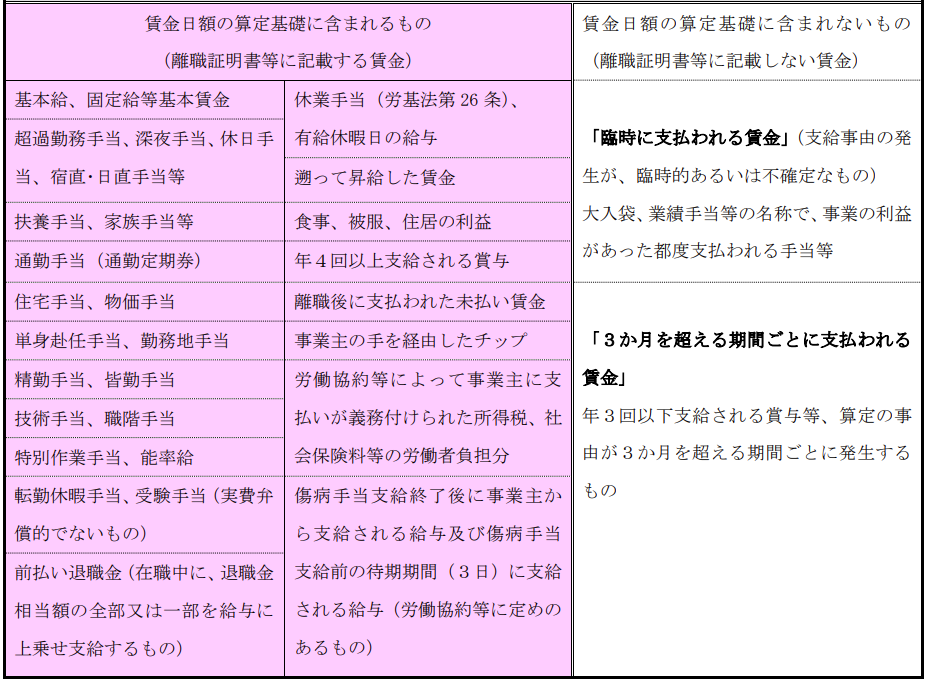

⑥欄 賃金額

「④欄」の期間に支払った賃金額を記入する欄です。

記入する賃金は、以下を参考にしてください。

(出典)厚生労働省『雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編【令和7年8月版】』P61

なお、記入欄はA欄とB欄の2か所ありますが、賃金形態によって記入欄が異なります。

月給制、週給制の場合はA欄に、日給制・時間給制・出来高制の場合はB欄に記入してください。

⑦欄 備考

離職証明書の作成時点で離職月の賃金が決定していないときなど、

「④欄」「⑤欄」「⑥欄」について説明が必要なときに記入する欄です。

離職月の賃金が決定していない場合は、備考欄に「未計算」と記入します。

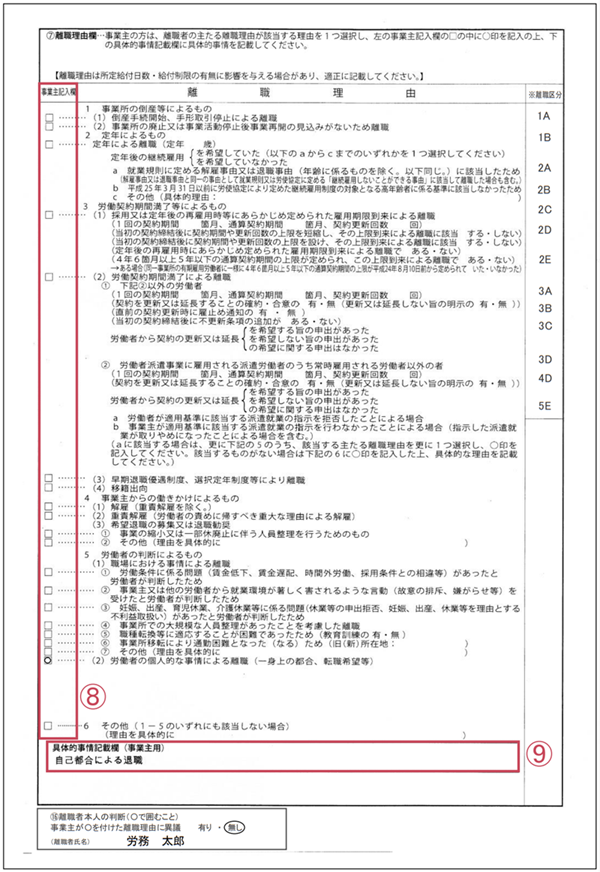

【離職証明書(安定所提出用)右側の書き方】

⑧欄 離職理由(事業主記入欄)

離職理由に該当するものを「離職理由」の1〜5からひとつ選び、〇を記入してください。

1〜5に該当する離職理由がない場合は、6の「その他」に〇を記入し、離職理由を

簡潔に記入してください。

自己都合退職の場合は、離職理由の『5(2)労働者の個人的な事情による離職

(一身上の都合、転職希望等)』に〇を記入します。

⑨欄 具体的事情記載欄(事業主用)

離職理由を具体的に記入する欄です。離職に至った原因とその経緯を詳細に記入します。

自己都合退職であれば、記入例のように『自己都合による退職』と記入してください。

おわりに

離職票の発行は、企業と離職者とのあいだで行う重要な手続きです。

失業手当の内容にも大きくかかわるため、企業と離職者が合意して手続きを進めなければ、

離職後のトラブルにもつながります。

手続きを円滑に進めるためにも、離職者とコミュニケーションを取りながら、

適切に対応することをおすすめします。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧