【2025年版】地震や台風など、自然災害時の企業対応とは

全国各地で地震や台風などの自然災害が増えています。

企業は、従業員が安全かつ健康に働けるよう、職場環境への配慮をする

「安全配慮義務」を負っています。

これは地震や台風などの自然災害発生時にも同様に適用されます。

近年では自然災害発生時に、従業員の安全を第一に考え、

企業が休業を指示するケースも見られます。

今回の記事では、自然災害が起きたときの企業対応と、事前の備えについて解説します。

自然災害時の出勤判断と休業手当

自然災害が発生するタイミングは予測できません。

そのため、自然災害発生時の従業員の出勤要否の判断基準を

あらかじめ決めておくことが重要です。

なお、状況によっては休業手当の支払いが必要になる場合もあります。

1 企業の判断で休業するとき

自然災害により企業が従業員に休業を命じるときは、

それが従業員の安全確保のための措置であったとしても

「会社都合の休業」に該当します。

そのため、企業は従業員に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を

支払う必要があります。

ただし、天災事変等の不可抗力の場合にかぎり、休業手当の支払い義務は生じません。

なお、不可抗力に該当する場合とは、以下の2つの要件のどちらも満たすときにかぎられます。

①原因が事業の外部より発生した事故であること

②企業が最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること

たとえば、地震や台風による事業所の建物倒壊や器物破損など、

施設や設備が直接的な被害を受け、出勤しても事業活動を行える

状態でないときなどがこれに該当します。

会社都合の休業とは判断されず、休業手当の支払い義務は生じません。

2 本人の判断で出勤しないとき

以下の例のように本人の判断で出勤しないときや

自然災害の影響により出勤できなかったときは、

休業手当を支払う必要はなく欠勤扱いとなります。

(例)

・通信回線の障害などにより、職場と連絡がとれず自主的に自宅にいることにした

・台風や大雨による浸水のため、職場まで行ける状態ではなかった など

このようなときに本人に負担なく休んでもらうため、

有給休暇の取得の推奨や、振替休日や自然災害休暇などの

特別休暇を就業規則に設けるなどの対応を取っている企業もあります。

給与の非常時払いとは

従業員本人や従業員の家族が被災し、転居を余儀なくされた場合など、

自然災害による急な出費が必要になることがあります。

給与は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払います。

しかし例外として、従業員が非常時の出費に充てるために請求したときは、

給与の支払日前であっても、すでに労働した分の給与を

支払うように法令で定められています。

これが給与の非常時払いです。

非常時のケースには、出産、疾病、結婚、死亡、やむを得ない事由による

1週間以上の帰郷のほか、「災害をうけたとき」があります。

ここでいう「災害」には、地震や台風などによる自然災害も含まれます。

なお、この給与の非常時払いは、すでに行った労働に対する給与の支払いであって、

これから行う予定の労働分に対しての給与(前借り)に応じることを

求めるものではありません。

企業における事前の自然災害対策

自然災害が発生したとき、企業は従業員・物・資金・情報・

時間・知的財産といった経営資源を守り、

事業を継続あるいは復旧させなければなりません。

そのため、事前に自然災害対策を講じることが重要です。

事前の自然災害対策には、大きく「防災対策」と「事業継続」の

二つの取り組みに分けられます。

1 防災対策

企業内の防災対策の目的は、従業員の安全確保や物的被害の軽減です。

【従業員の安全確保のための対策 例】

・事業所内の避難経路の確保

・事業所周辺のハザードマップや防災マップによる被害リスクや避難場所の確認

・自然災害時における指揮命令などの体制整備

・緊急連絡網の作成と更新

・安否確認のルール作成

・救急セットの準備

・非常用品の備蓄(飲料・食料、毛布などの衣料、

懐中電灯・電池・トイレットペーパーなどの生活用品、ラジオ など)

・従業員への安全教育、防災訓練等の実施 など

【物的被害の軽減のための対策例】

・事業所の耐震化

・事業所内の機械設備・家具などの転倒防止対策

・火気使用・危険物などの安全対策

・電気、ガス、水道、通信など障害発生時の緊急対応(二次災害防止) など

2 事業継続

自然災害が、必ずしも事業が行えないほどの影響を引き起こすとはかぎりません。

自然災害が起きても少ない人数で事業を継続できるよう、

以下のような対策の検討をおすすめします。

【事業継続のための検討例】

・自然災害時の緊急性の高い業務の整理

・出勤しなくても業務ができる体制づくり(テレワーク、振替休日 など)

・出勤者の自然災害リスク回避(宿泊場所の確保 など)

・出勤できない可能性のある従業員の業務引継ぎ方法

・仕入先を複数確保

・工場など代替生産できる拠点の確保 など

テレワーク活用企業の自然災害時の備え

新型コロナ対策で普及したテレワークは、

自然災害時の事業継続にも有効な手段となっています。

しかし、テレワークであっても予期せぬ事態が起こる可能性はあります。

たとえば台風や大雨、落雷などによる停電、過電流、インターネット障害などです。

停電やインターネット障害が発生すると、システムにアクセスできず

給与計算業務がストップし、結果として振込期日に間に合わないおそれがあります。

このようなリスクを回避するには、テレワーク環境でも

業務を継続するための備えが必要です。

具体的には、パソコンのモバイルバッテリーの貸与や、

インターネットのバックアップ回線(ポケットWi-Fiや会社スマートフォンでの

テザリングなど)の確保などをおすすめします。

【テレワーク活用企業の備え 例】

・非常時のパソコンのモバイルバッテリー貸与

・インターネットのバックアップ回線の確保

・通信状況の急変に対する優先業務の整理

・データのクラウドバックアップ

・複数のコミュニケーション手段の確保(チャットツールの導入など)

自然災害の業務量増加のときの時間外・休日労働

法令で定められている労働時間の限度時間は、

原則1日8時間、週40時間です。

この時間を超える労働を命じる場合は、事前に届け出ている36協定で

定めた時間外・休日労働の範囲内である必要があります。

自然災害直後も、過重労働による健康障害を防止するため、

36協定で定めた時間外・休日労働を遵守します。

しかし例外として、必要な限度の範囲内にかぎり、

時間外・休日労働の上限を超えて働くことが認められるケースがあります。

具体的には、災害、緊急、不可抗力、その他客観的に

避けることができない事由において、臨時の必要がある場合に、

労働基準監督署長の許可を受けたときです。

なお、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合においては、

事後に遅滞なく届け出なければなりません。

災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることができない事由には、

自然災害により被害を受けたライフラインや道路交通の早期復旧対応、

人命または社会全体の安全を守るための協力申請に応じる場合などが含まれます。

例外の認定は、個別かつ具体的に判断され、

単なる業務の繁忙などの理由は認められません。

以下のリーフレットを参考のうえ、所轄の労働基準監督署へ相談してください。

参考|厚生労働省『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について』

自然災害による労災保険(業務災害・通勤災害)

自然災害の発生により、従業員が業務中や通勤途中に被災する可能性もあります。

自然災害発生時のケガなどが、業務災害や通勤災害として認められるのかは、

以下を参考にしてください。

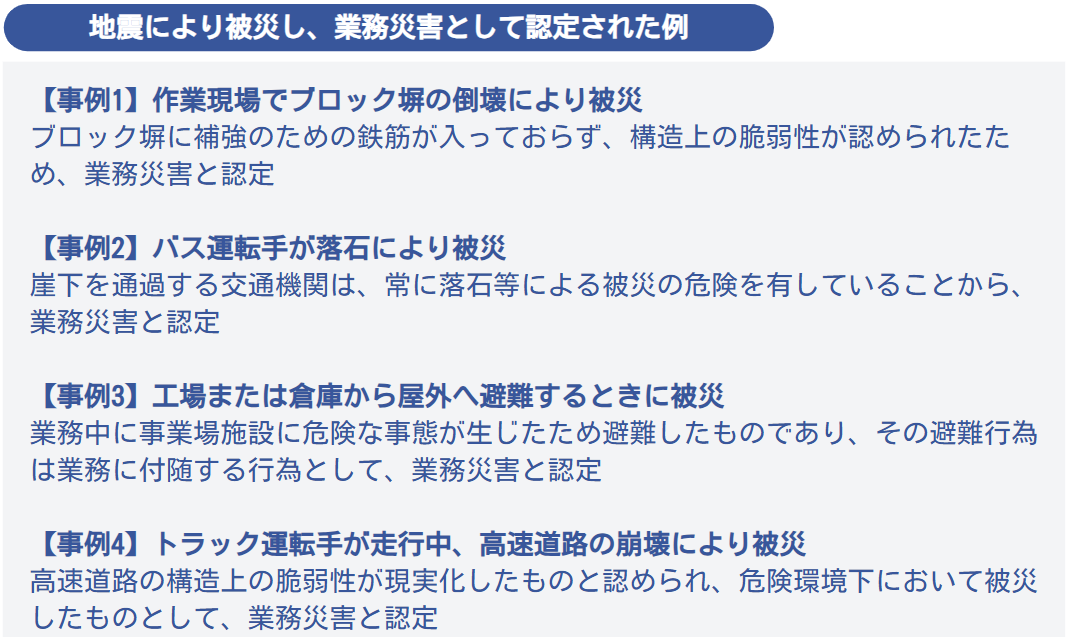

1 業務災害

自然災害で被災した場合、原則として業務災害とは認められません。

ただし、作業場所の立地条件や作業条件、作業環境、事業所施設の状況などにより、

自然災害を被りやすい事情がある場合は、業務災害が認定されるケースもあります。

2 通勤災害

通勤途中に自然災害で被災した場合、原則として通勤災害が認められます。

ただし、企業が休業を命じたにもかかわらず、

従業員の独断で出勤しようとしていたときに被災した場合などは

私的行為とみなされる可能性があり、通勤災害に認定されないケースもあります。

労働保険料・社会保険料の納付猶予制度

自然災害の発生に伴い社会保険料や労働保険料の納付が困難となったとき、

社会保険料や労働保険料の納付の猶予を受けられる場合があります。

この場合、企業からの申請が必要です。

具体的な要件や申請方法など、詳しくは各行政機関のサイトを確認してください。

【社会保険料】

【労働保険料】

参考|厚生労働省『労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について』

おわりに

自然災害発生による被災では、大きなショックや不安から、

ストレス反応を引き起こす可能性もあります。

企業におけるメンタルヘルスケアの支援体制構築の検討も大切な取り組みのひとつです。

自然災害は、全国各地、いつ、どこで発生するか分かりません。

今回の記事を参考に、自然災害時の備えを事前に準備することをおすすめします。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧