【育児期の両立支援制度まとめ】概要と利用期間を一覧解説

2025年10月に施行された育児・介護休業法の改正により、

育児期における従業員の支援を目的とした新たな義務が加わりました。

新たな義務には、「柔軟な働き方の措置についての個別周知・意向確認」や、

「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」などがあります。

これに伴い、従業員との面談機会は、今後増加することが想定されます。

このような法改正に適切に対応するためにも、労務担当者は自社の両立支援制度を整理し

従業員に向けて具体的な説明ができる状態にしておくことが重要です。

今回の記事では、仕事と育児の両立支援制度にかかわる法定制度の概要や

その利用期間などについて解説します。

もくじ

1 仕事と育児の両立支援にかかわる法定制度

2 各法定制度の概要

3 各制度の利用期間

おわりに

1 仕事と育児の両立支援にかかわる法定制度

まずは、仕事と育児の両立支援にかかわる法定制度の主な種類や、

2025年から新たに義務付けられた制度を解説します。

1-1 仕事と育児の両立支援にかかわる主な法定制度

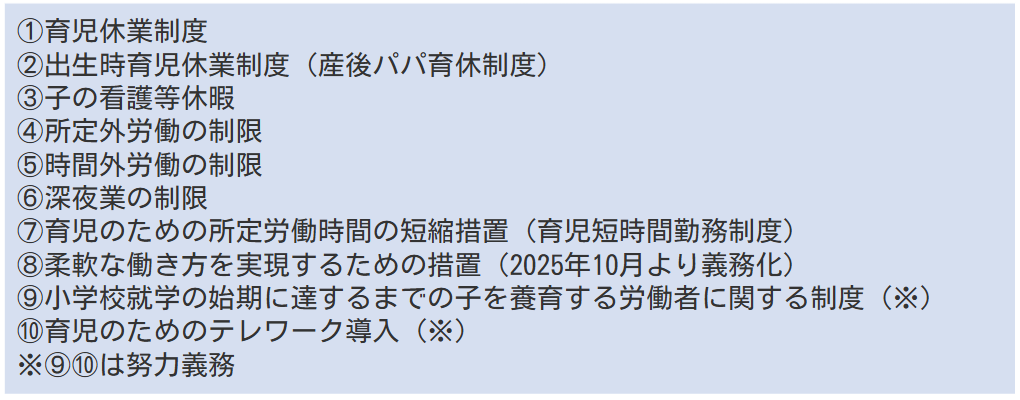

育児期の従業員が仕事と育児の両立のために利用できる法定制度は、

主に以下の10種類が挙げられます。

これらの制度は育児・介護休業法により導入が義務付けられているため

(⑨⑩は努力義務)、あらかじめ就業規則等に定めておく必要があります。

また、制度ごとに対象外にできる従業員も定められています。

この場合は、事前に労使協定の締結が必要になるケースもあるため留意が必要です。

1-2 2025年10月より義務化された両立支援制度

2025年10月より、育児期の従業員一人ひとりの家庭事情に柔軟に対応するため、

以下の①②の措置が義務付けられました。

①柔軟な働き方を実現するための措置等(措置の導入、その後の個別周知および意向確認)

個別周知・意向確認の事項には、企業が選択した柔軟な働き方を

実現するための措置(詳細は後述)のほか、所定外労働・時間外労働・深夜労働の制限など、

小学校就学前の子どもを養育する従業員が利用できる両立支援制度も含まれます。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

個別の意向聴取時には、子どもや各家庭の事情に応じ、

仕事と育児の両立に関する以下の事項を聴取する必要があります。

・勤務時間帯(始業および終業の時刻)や勤務地

・両立支援制度等の利用期間

・仕事と育児を両立できる就業の条件(業務量、労働条件の見直し) など

①②の詳細については、以下の厚生労働省の資料をご確認ください。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説』P28~P32

労務担当者は、従業員に対して説明するうえで、法定の両立支援制度や

その利用期間などを正しく把握する必要があります。

2 各法定制度の概要

ここでは、上で解説した主な法定制度の概要を解説します。

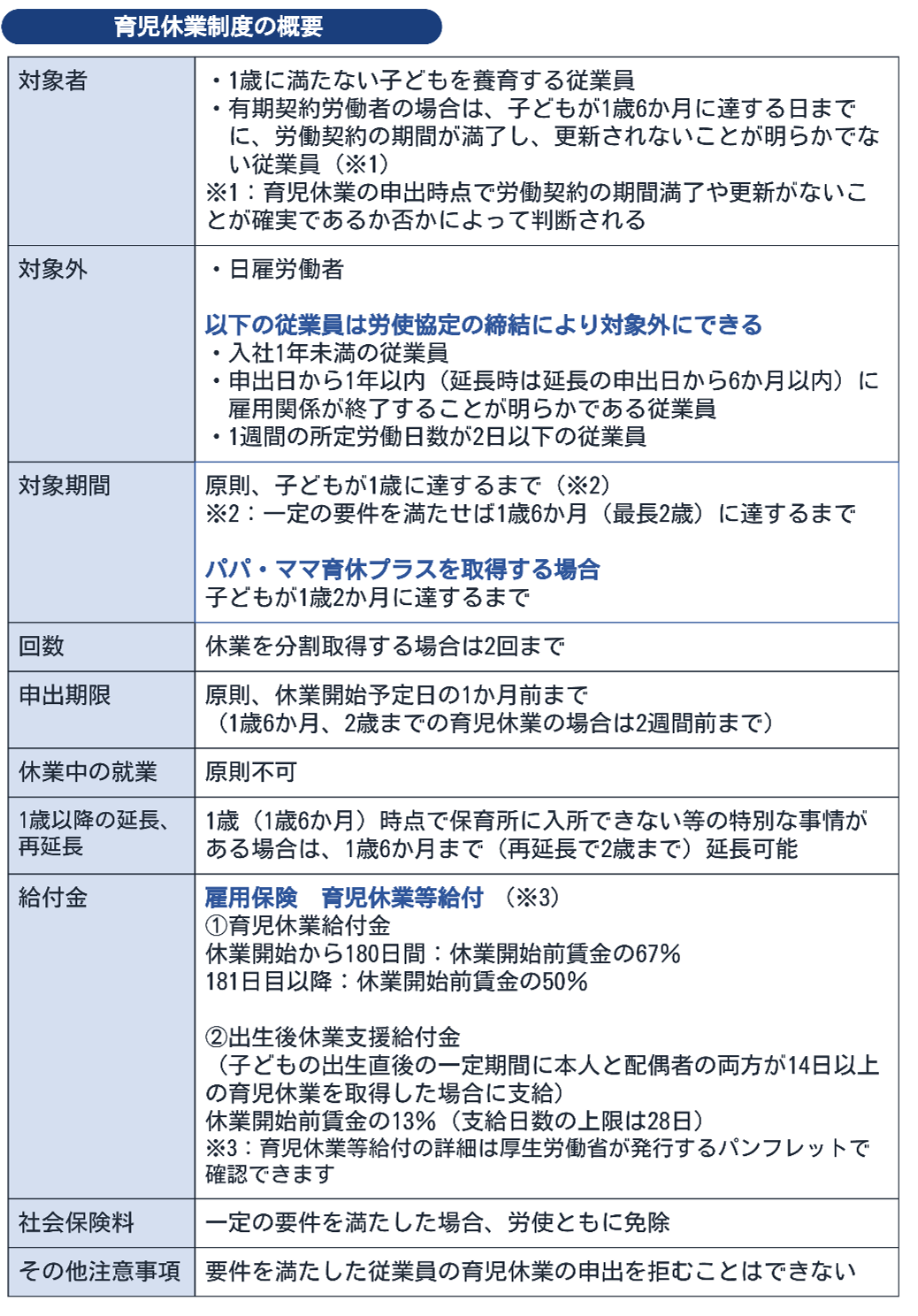

2-1 育児休業制度

育児休業制度とは、原則として1歳に満たない子どもを養育する従業員が

法令に基づき取得できる制度です。概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(育児休業制度)』

参考|厚生労働省『そのときのために、知っておこう。育児休業制度』

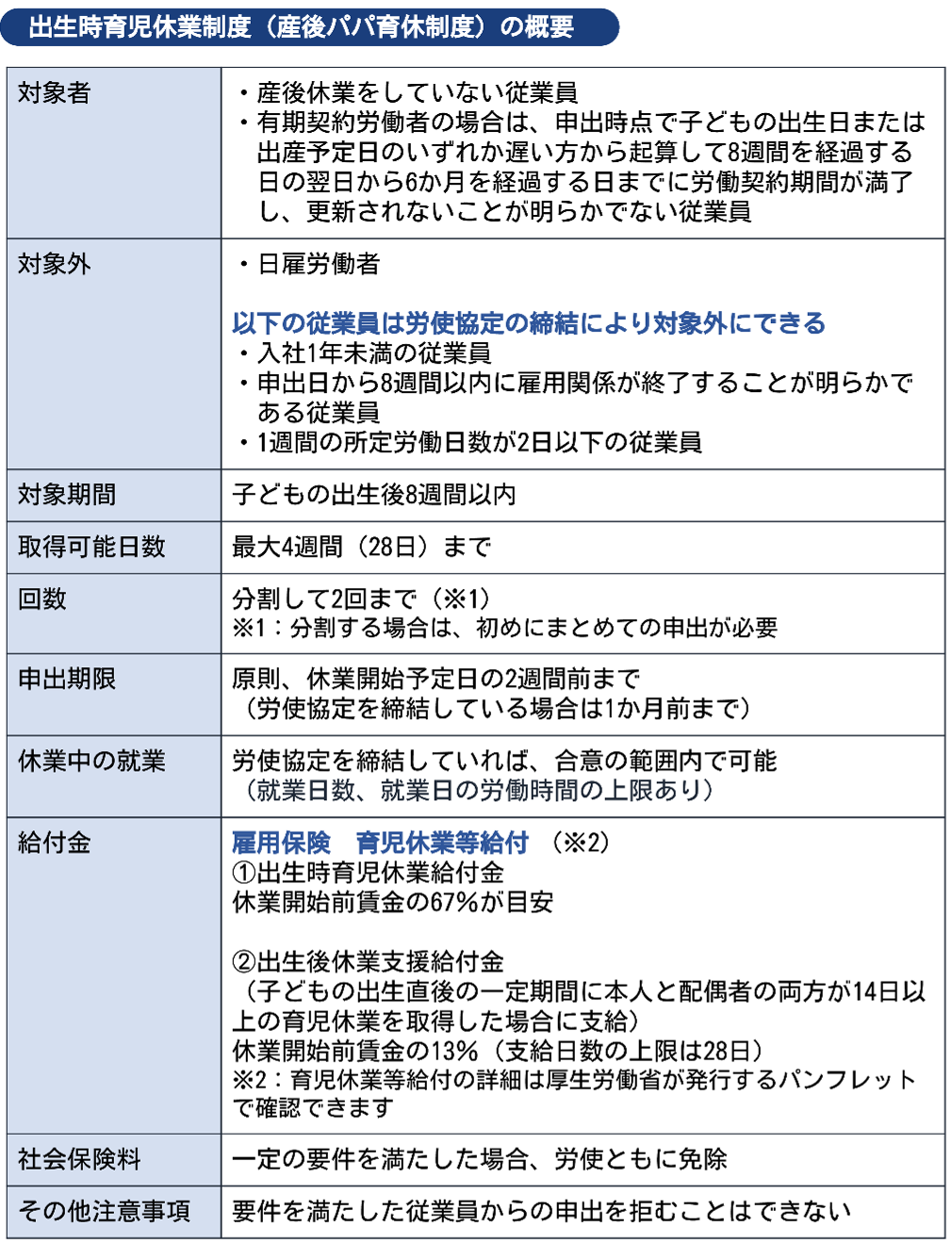

2-2 出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)

出生時育児休業制度(以下、産後パパ育休)は、子どもの出生後8週間以内に、

最大4週間(28日間)までの日数で取得できる制度です。

産後パパ育休と育児休業はそれぞれ2回まで分割できるため、

組み合わせて最大4回に分けて取得することもできます。概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(出生時育児休業制度)』

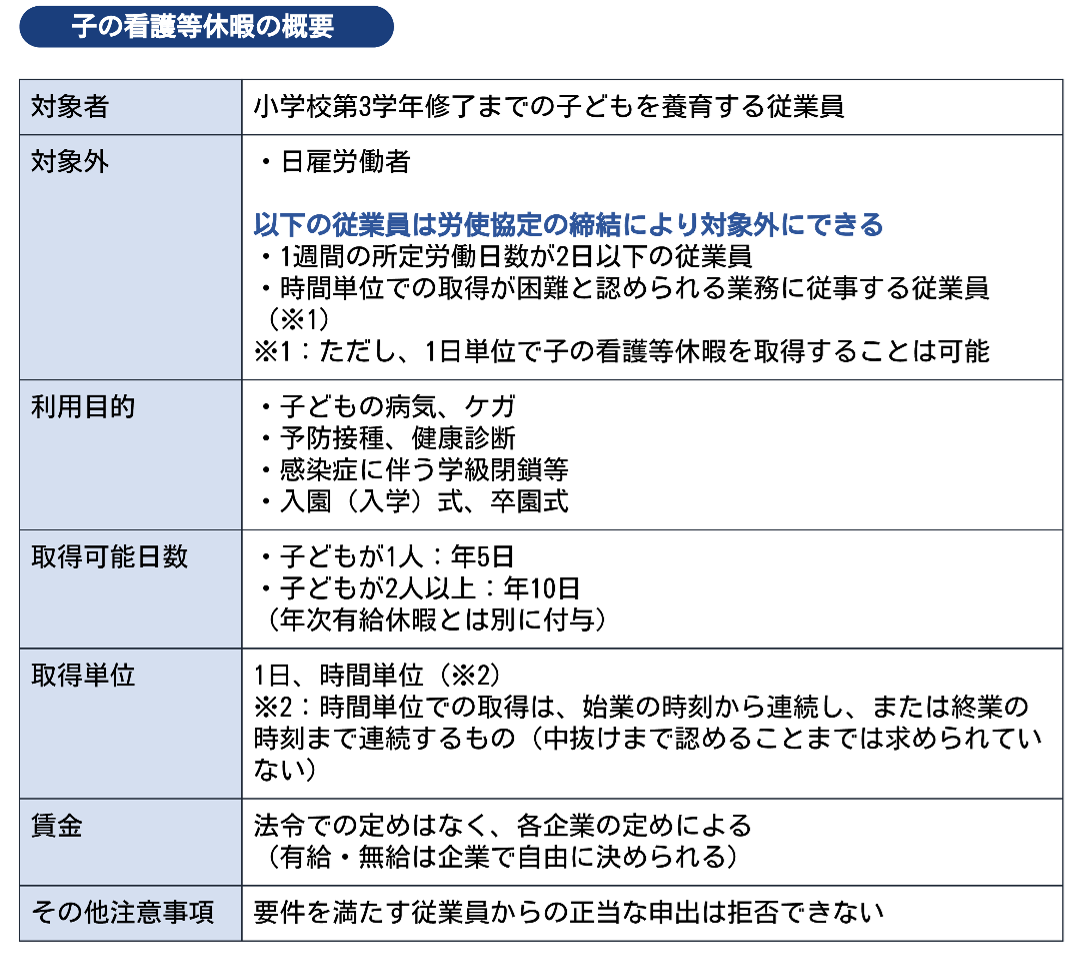

2-3 子の看護等休暇

子の看護等休暇は、小学校第3学年修了までの子どもを養育する従業員が、

法令に基づき取得できる制度です。概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(子の看護等休暇制度)』

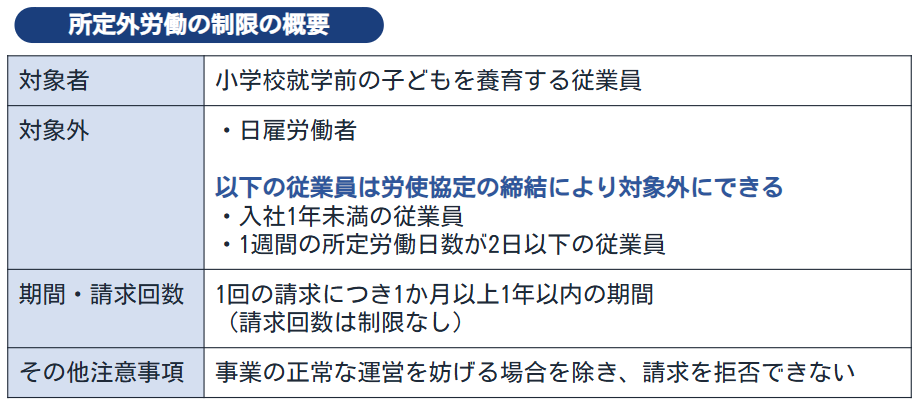

2-4 所定外労働の制限

所定外労働の制限は、小学校就学前の子どもを養育する従業員が請求した場合に、

企業が所定労働時間を超えて労働させてはならない(残業を免除する)制度です。

概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(所定外労働の制限)』

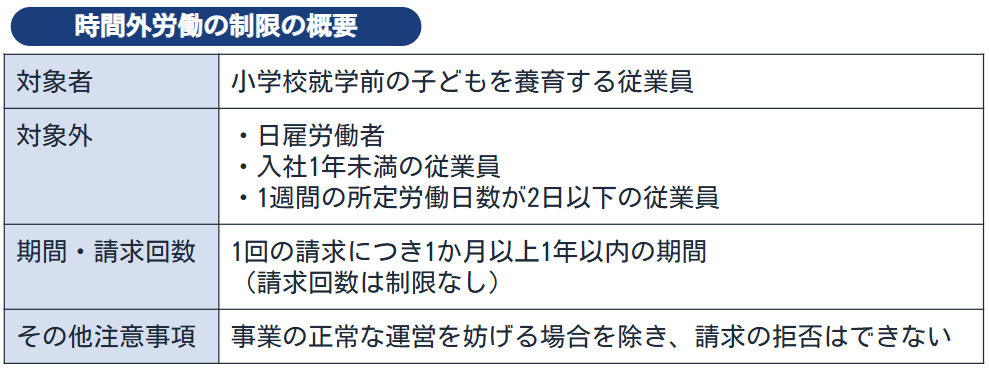

2-5 時間外労働の制限

時間外労働の制限とは、小学校就学前の子どもを養育する従業員から請求があった場合に、

1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働をさせてはならない制度です。

「所定外労働の制限」と異なるのは、一定の上限を設けて長時間労働を抑制する

という点にあります。概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(時間外労働の制限)』

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(時間外労働の制限)』

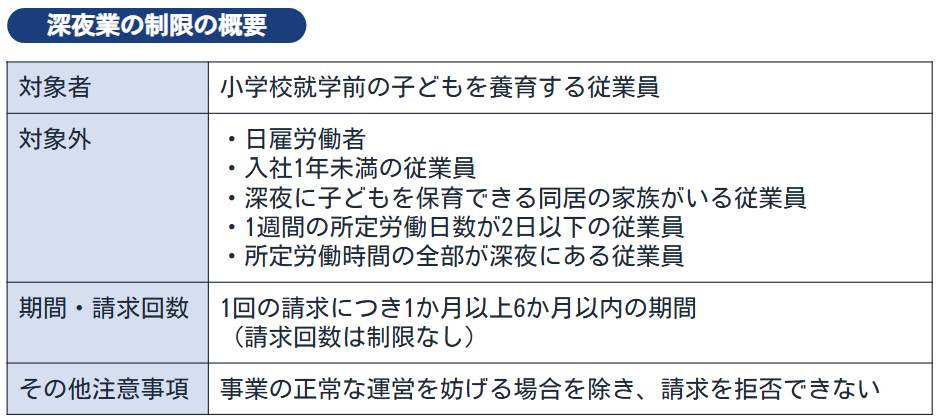

2-6 深夜業の制限

深夜業の制限とは、小学校就学前の子どもを養育する従業員から請求があった場合に、

企業が深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働させてはならない制度です。

概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(深夜業の制限)』

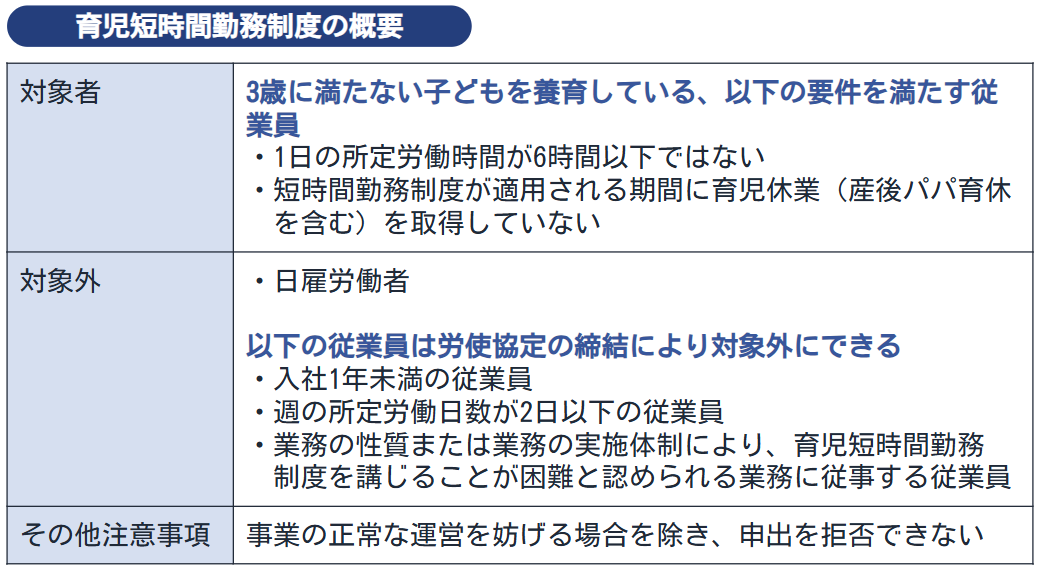

2-7 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)

育児のための所定労働時間の短縮措置(以下、育児短時間勤務制度)とは、

3歳未満の子どもを養育する従業員を対象に、1日の所定労働時間を原則として

6時間に短縮する制度です。概要は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度))』

なお、業務の性質上、育児短時間勤務制度を講じることが困難な従業員を

労使協定により制度の対象外とする場合は、以下の①~③のいずれかの

代替措置を講じなければなりません。

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②テレワーク等の措置

③始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制、時差出勤、事業所内保育施設の設置運営など)

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置)』

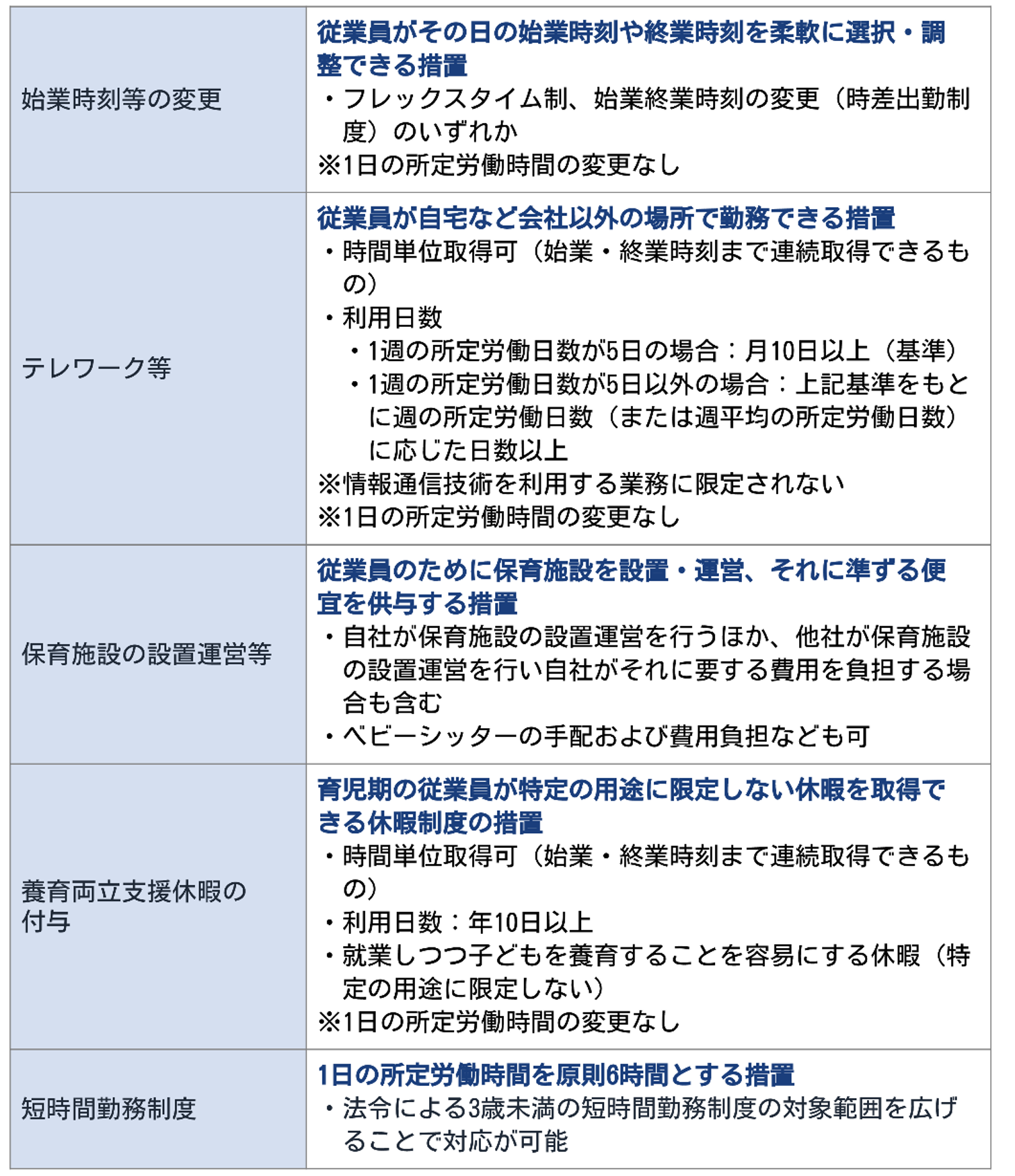

2-8 柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月より義務化)

3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に、以下に示す5つの措置

(以下、対象措置)の中から、2つ以上を選択して講じることが義務付けられました。

対象措置の詳細は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(柔軟な働き方を実現するための措置等)』

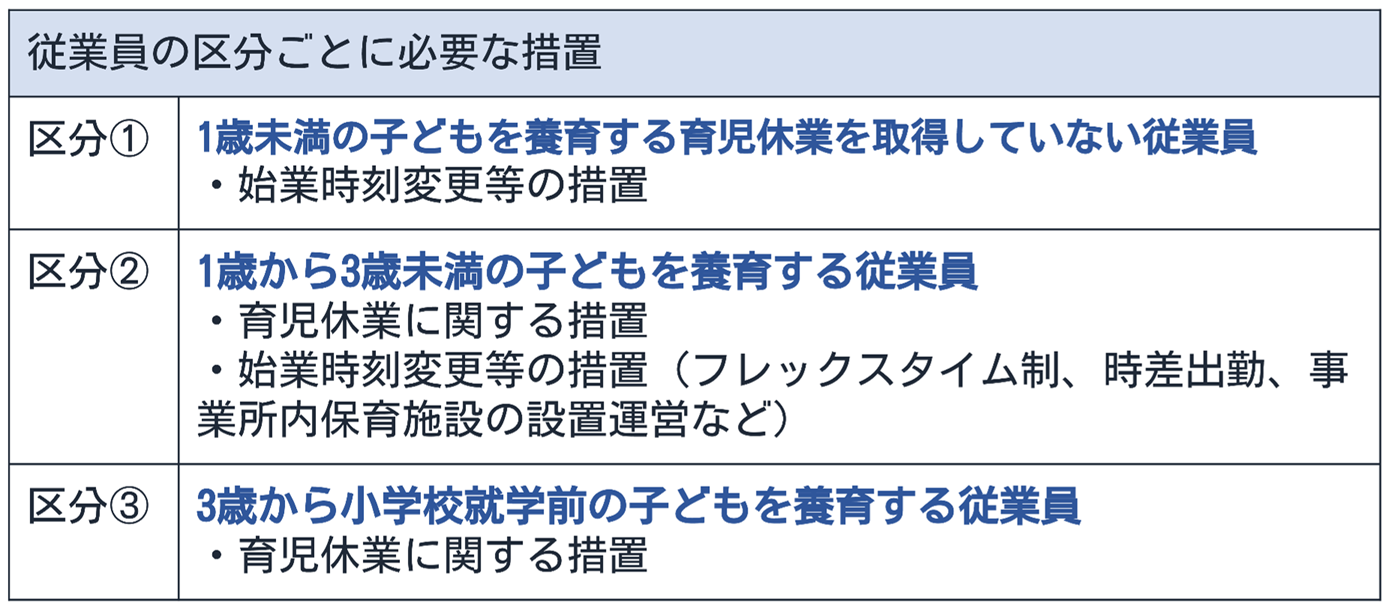

2-9 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置(努力義務)

小学校就学前の子どもを養育する従業員に、「育児に関する目的で利用できる休暇制度」

および「従業員の区分に応じて定める制度、または措置」に準じて、

必要な措置を講じることが努力義務となっています。

「育児に関する目的で利用できる休暇制度」は以下のような休暇が含まれます。

・配偶者出産休暇

・両親学級、遠足といった行事への参加のほか、さまざまな育児の場面で利用できる多目的な休暇 など

従業員の区分に応じた必要な措置は以下のとおりです。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置)』

2-10 育児のためのテレワーク導入(2025年4月より努力義務)

2025年4月より、3歳未満の子どもを養育する従業員がテレワークを

選択できるような措置を講じることが努力義務化されました。

そのため企業は、より積極的にテレワーク導入の検討を行う必要があります。

参考|厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行』P2

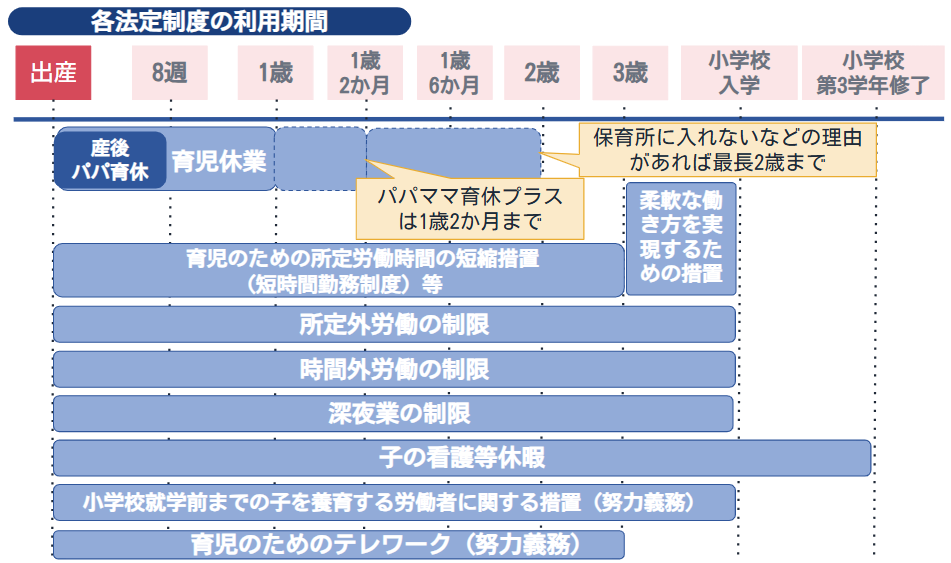

3 各制度の利用期間

従業員にとって、各制度がどの時期に利用できるかという情報は非常に大切です。

労務担当者は各制度の利用期間を従業員に説明できるよう、

しっかりと把握しておく必要があります。

各制度の利用期間は以下のとおりです。

おわりに

仕事と育児の両立支援は、企業の未来を築くための投資です。

制度を導入するだけではなく、お互いにサポートし合う職場風土を築くことが

効果の最大化につながります。

法令で定められた制度への知識を深め、育児期の従業員を支援する体制を

ととのえることが重要です。

▲もくじに戻る

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧