【2025年6月改正】カスハラ対策は「企業の義務」へ

近年、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は

ニュースでも多く取り扱われ社会問題として

広く認識されるようになりました。

こうした背景を踏まえて、2025年6月に労働施策総合推進法

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

び職業生活の充実等に関する法律)が改正されました。

これにより、施行日(※)以降は、カスハラを防止するための

な措置を講じることが事業主の義務となります。

※施行日は、「公布の日から1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

今回は、カスハラの具体的な内容や企業が対応すべきことについて解説します。

もくじ

カスハラとはなにか

カスハラがもたらす被害

カスハラと労災認定

カスハラ対応の難しさ

カスハラに関する企業の責任

企業が対応すべきこと

おわりに

カスハラとはなにか

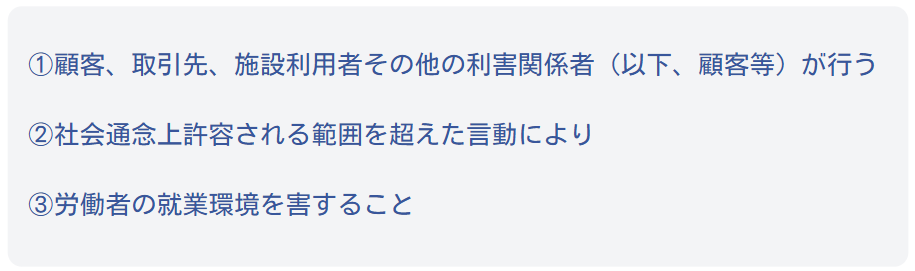

2025年6月の法改正で、カスハラの定義が法令において明記されました。

カスハラとは、以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。

参考|厚生労働省『ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内』

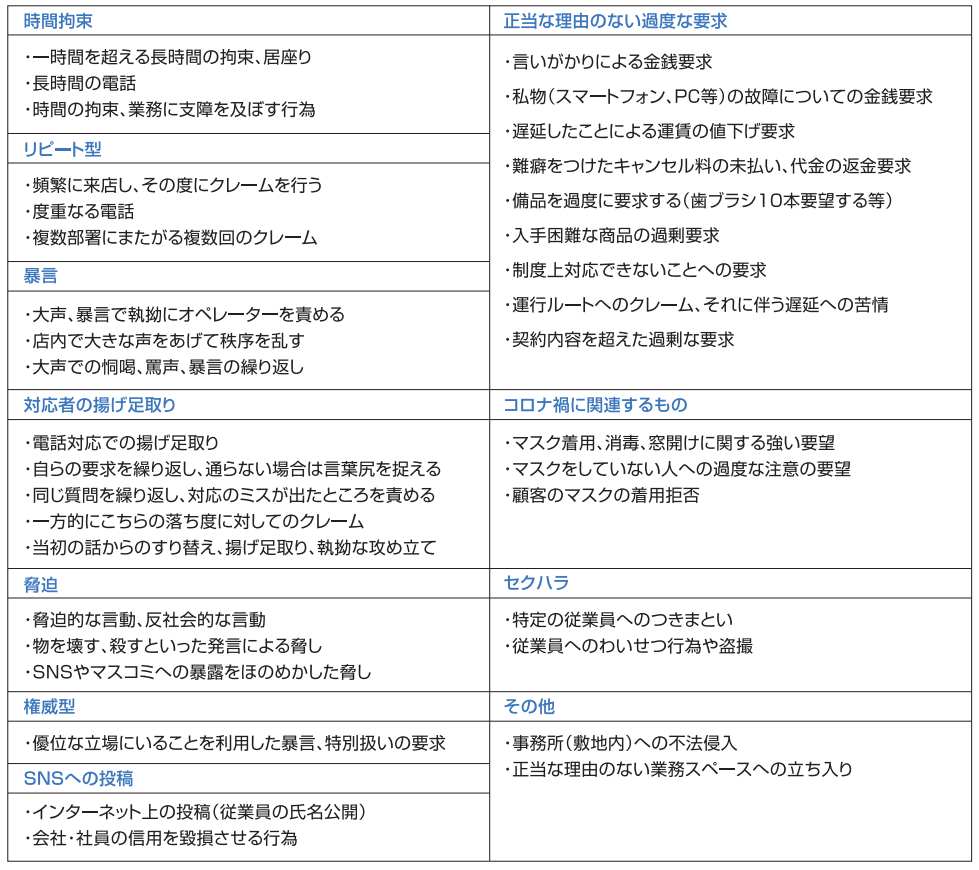

カスハラの具体例は、今後指針で示される予定です。

指針の内容も参考に、企業は自社のカスハラの判断基準を明確化し

その考え方や対応を十分に社内周知しておくことが重要です。

なお、2022年に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策

企業マニュアル」によると、カスハラとなる可能性がある行為例として

以下が確認できたと記載されています。

【カスハラとなる可能性のある行為例】

(出典)厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P9

カスハラがもたらす被害

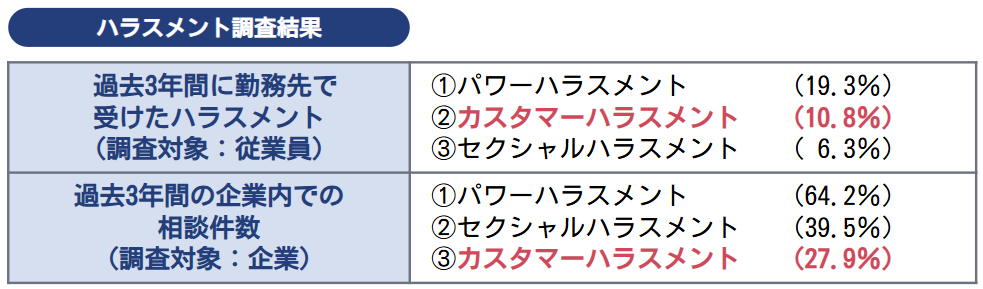

厚生労働省が公表した調査によると、

過去3年間に従業員が受けたハラスメントの種類のうち、

カスハラが2番目に多いことが分かりました。

また、企業への相談件数はカスハラが3番目に多いという結果となっています。

参考|令和5年度 厚生労働省委託事業『職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)』

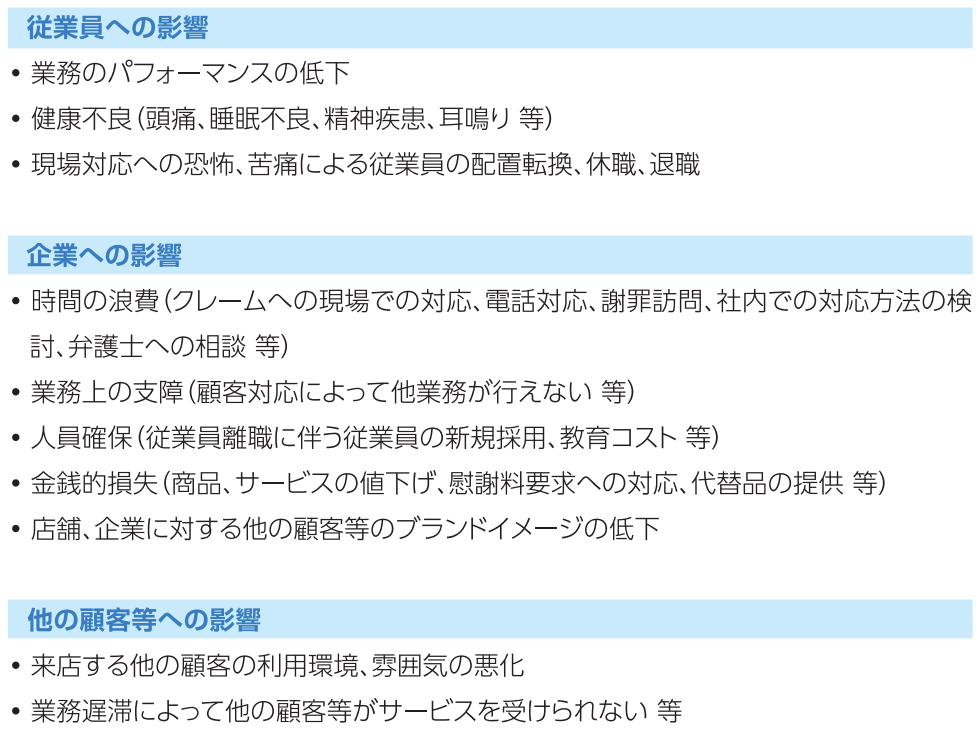

カスハラは、従業員に大きなストレスを与える原因となります。

通常の業務に支障を来たすだけでなく、心身の不調を引き起こし、

休職や離職につながるケースも少なくありません。

また、企業にも大きな影響を及ぼします。

たとえば、「クレーム対応に係る時間的コストの増加」

「休職や離職による人員不足」「人員不足に伴う生産性の低下」などがあげられます。

【カスハラによる従業員・企業・他の顧客等への影響例】

(出典)厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P13

このような影響も踏まえると、企業におけるカスハラ対策は

急務であるといえます。

カスハラと労災認定

2023年9月、精神疾患の労災認定基準が改正されました。

この改正により「業務による心理的負荷評価表」に、

「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という、

いわゆるカスハラに該当する項目が追加されました。

この評価表は精神疾患の労災認定に用いられ、

心理的負荷の出来事や強度などを示しています。

くわしくは、以下をご確認ください。

参考|厚生労働省『心理的負荷による精神障害の認定基準について』別表1 業務による心理的負荷評価表

カスハラ対応の難しさ

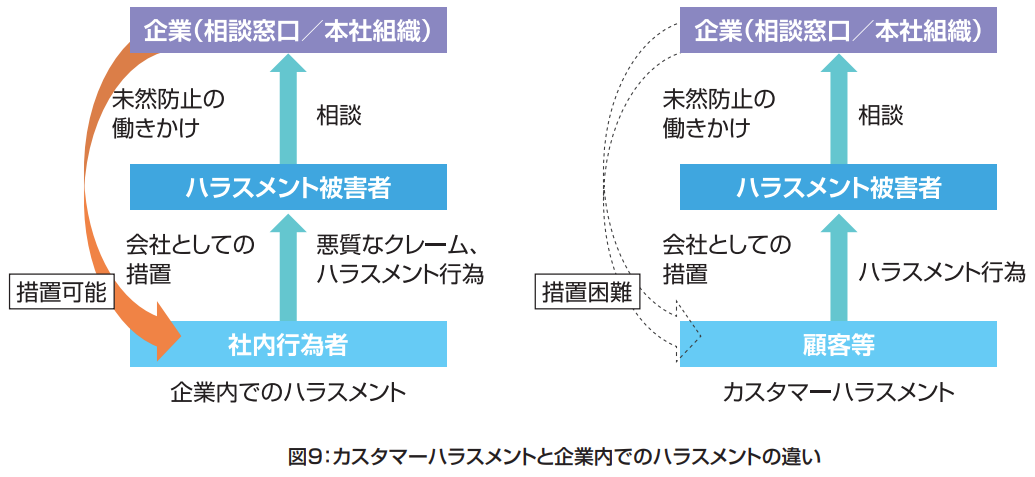

カスハラ対応がほかのハラスメント対応と大きく異なるのは、

ハラスメントの行為者が自社の役員や従業員ではない点です。

ここにカスハラ対応の難しさがあります。

1 企業内だけの対応では不十分

ハラスメントの行為者が従業員の場合、

企業は指導や懲戒などといった対応を速やかに行えます。

一方で、行為者が顧客等であるカスハラは、

企業が行為者に直接的な措置を取ることは困難なケースが多くあります。

そのため、現場や人事労務部門など企業内の関係部署だけでなく、

状況に応じて取引先や弁護士、警察などの外部との連携が重要です。

(出典)厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P40

2 取引先との関係

取引先とのあいだでも、お互いの立場の違いにより、

カスハラが発生する可能性があります。

(例)

・業務の受注側よりも発注側が優位

・企業規模が大きい側が優位 など

このような力関係を利用し、立場の強い側が相手側に対して、

過大な要求や不当な取引の強制をすることはカスハラとなります。

さらに状況次第では、独占禁止法で禁止されている優越的地位の

濫用などにより、刑事罰や行政処分を受ける可能性もあります。

こうした事態を防ぐためにも、取引先と日頃から健全で良好な関係を

維持しておくことが重要です。

3 取引先とのあいだで発生したカスハラ対応

①従業員が取引先からカスハラを受けた場合

まずは、被害を受けた従業員やその上司、周囲の従業員などから

発生状況を確認したうえで、取引先にハラスメント行為の事実確認を

依頼します。

状況によっては、ハラスメント行為の疑いがある取引先従業員に対して

事実確認を行うことも考えられます。

②従業員が取引先にカスハラを行った場合

従業員が、取引先へカスハラを行った疑いが発生した場合、

速やかに事実確認を行います。

カスハラと認められる行為があったと判断したときは

業規則等に基づき適切な対応をします。

取引先には、途中経過や決定事項の報告、謝罪、今後の再発防止など

真摯に向き合い対応することが大切です。

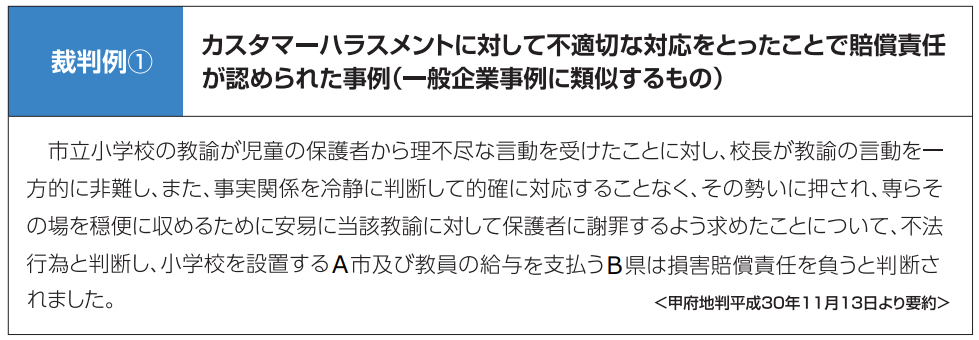

カスハラに関する企業の責任

カスハラが発生しているにもかかわらず企業が適切な対応をとらなかった場合、

企業は安全配慮義務違反に問われるおそれがあります。

さらに、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性もあるなど

実際に損害賠償請求が認められた裁判例もあります。

(出典)厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P17

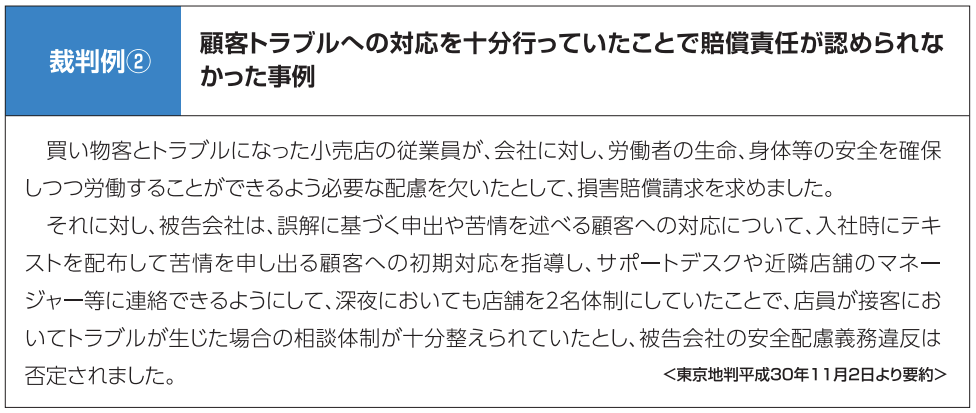

一方で、企業としてカスハラ対策を十分に講じていたことで

安全配慮義務の責任を免れ、賠償責任が認められなかった裁判例もあります。

(出典)厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P17

カスハラ発生時の対策だけでなく、日頃から予防対策を講じておくことも

従業員だけでなく企業を守るうえで重要です。

企業が対応すべきこと

ここからは、企業が対応するべきカスハラ対策の

基本的な枠組みを紹介します。

1 カスハラ対策の基本方針や姿勢などの明確化

経営者自ら、カスハラ対策への取り組み姿勢を明確に示すことが重要です。

企業としての基本方針や姿勢を明確にすることで、

従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。

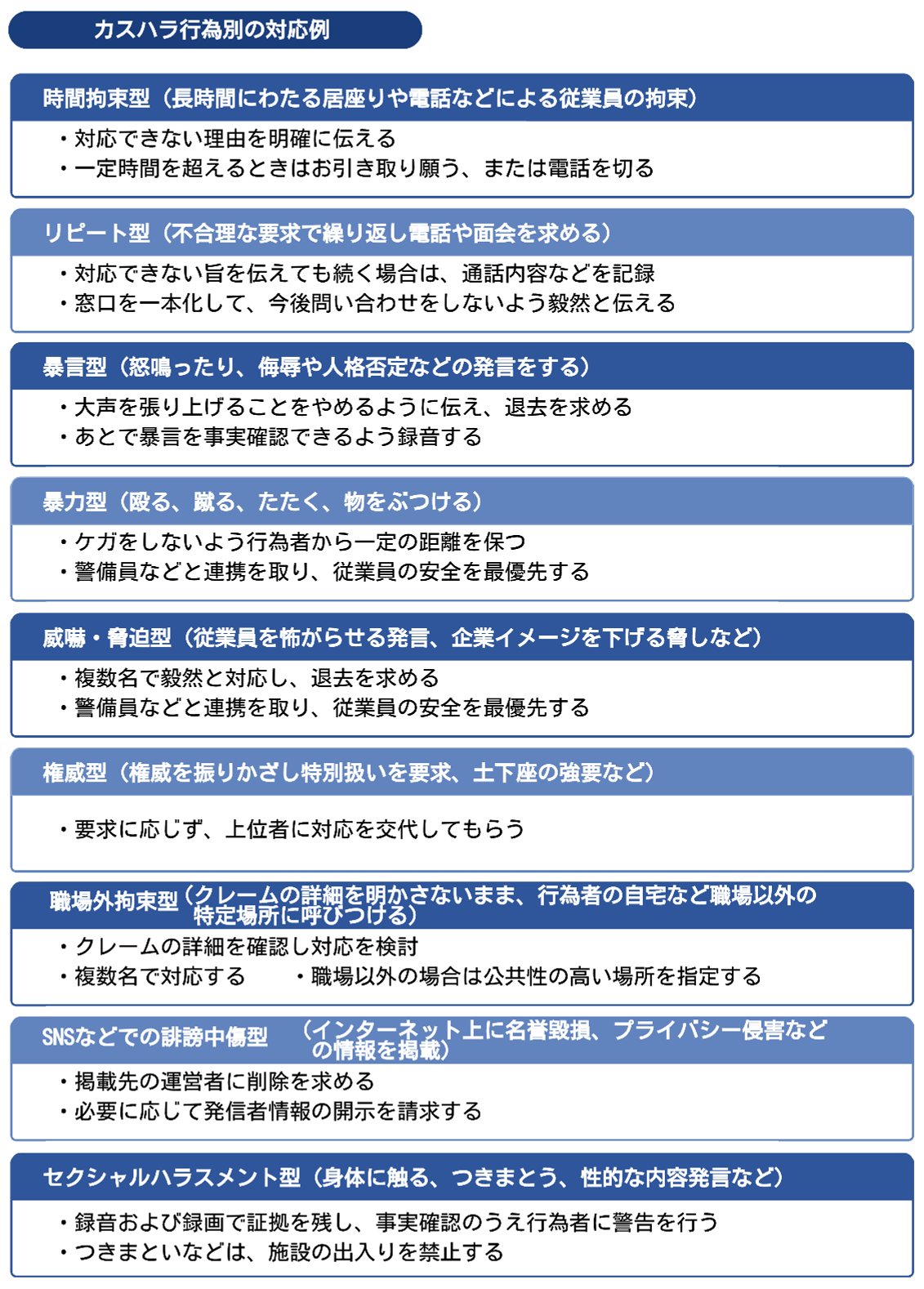

2 カスハラ発生時の対応方法や手順を決めておく

従業員がカスハラを受けたときも慌てずに現場ですぐに適切な対応ができるよう、

対応方法や手順などの社内ルールをあらかじめ決めておくことをおすすめします。

マニュアルを作成することも有効な対策です。

参考|厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P26~P28

参考|厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P26~P28

3 相談体制の整備

企業は、被害を受けた従業員が気軽に相談できる窓口を設置するなど

迅速かつ適切に対応できる社内体制を整備します。

なお、相談窓口は、カスハラのために特別に設ける必要はありません。

2020年にパワハラ防止のため設置が義務化されたハラスメント相談窓口で

カスハラの相談もできるように体制を整えておく方法もあります。

また、相談窓口の担当者は、一次対応者として事実関係の把握、

被害を受けた従業員への配慮など、慎重な対応が求められます。

カスハラに該当するか判断がつかない場合も含めて幅広い相談に

応じるためには、相談窓口担当者向けの教育を定期的に行うことも大切です。

4 従業員の教育、研修

顧客等からの迷惑行為や悪質なクレームに対応できるように

従業員への研修や教育を定期的に実施することが重要です。

研修や教育には、以下のような内容を盛り込むことをおすすめします。

・カスハラに関する知識

・カスハラ行為別の対応方法と注意点

・社内ルールや相談窓口などの周知

・記録の作成方法

・ケーススタディ など

5 被害を受けた従業員への配慮

企業は、被害を受けた従業員に対して

従業員の安全確保と精神面への配慮が必要です。

たとえば、顧客等が従業員に暴力やセクハラ行為を加えた場合には、

顧客等から従業員を引き離し、現場監督者が代わりに対応することで

安全を守ります。

また、被害を受けた従業員にメンタルヘルス不調の兆候があるときは、

専門の医療機関への受診を促すなど、精神面への配慮も求められます。

6 再発防止への取り組み

企業は、ひとつのカスハラ事案の解決後も、

継続して同様なカスハラ事案の再発防止に努めることも重要です。

そのため、定期的に社内体制や社内ルールの見直しを行い、

適切な体制づくりを継続的に行います。

【カスハラ対策チェックシート】

厚生労働省より、「カスタマーハラスメント対策チェックシート」が

公開されています。

企業用、従業員用の2種類があります。カスハラ対策にご活用ください。

参考|厚生労働省『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』P52~P54

なお、2025年6月の法改正における施行日以降、

雇用管理上必要な措置を講じることが企業の義務となります。

必要な措置は以下のとおりです。

具体的な内容を含む指針の公表が、今後予定されています。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

おわりに

継続的にカスハラ対策に取り組んでいる企業の従業員からは

「カスハラ行為者に対して落ち着いて対応できた」

「安心して働けるようになった」などの声も聞かれます。

カスハラ対策は、従業員だけでなく企業も守ります。

法改正後には、対応すべき措置を講ずることが企業の義務となるため、

今から積極的に取り組むことをおすすめします。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧