【2025年度版】高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出期限は、7月15日です。

法令により、毎年6月1日時点の高年齢者・障害者の雇用状況を

ハローワーク(一部地域では労働局)を通じ、

厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。

報告された情報は、今後の高年齢者、障害者の雇用施策を検討するために用いられるほか、

必要に応じて、ハローワークなどが企業への助言・指導・調査を行うときの

基本情報としても活用されます。

なお、厚生労働省は報告内容を集計して取りまとめ、後日結果を公表します。

2025年の提出期限は、7月15日(火)です。

今回の記事では、各報告書について、変更点なども交えながら解説します。

高年齢者雇用状況等報告書とは

高年齢者雇用状況等報告書とは、毎年1回、高年齢者の雇用状況等を報告するための書式です。

すべての企業に報告義務があり、雇用している高年齢者が0人の場合でも報告が必要です。

報告書は、事業所(支社、支店など)が複数あっても本社で一括して作成し、提出します。

【報告内容】

(1)定年制の状況

(2)継続雇用制度の状況

(3)創業支援等措置(※1)の実施状況

(4)創業支援等措置(※1)の導入・改定予定

(5)65歳を超えて働ける制度等の状況

(6)常用労働者数(※2)

(7)過去1年間の離職者(※3)の状況

(8)過去1年間の定年到達者等(※3)の適用状況

(65歳まで働ける制度、65歳を超えて働ける制度など)

(9)高年齢者雇用等推進者 など

※1:創業支援等措置とは、高年齢者に対し、雇用ではなく業務委託契約を結ぶことで

継続的に働ける機会を提供したり、社会貢献事業に従事できる制度を導入し、

就業機会を確保するものです。

70歳までの就業確保の措置(努力義務)のひとつとして位置づけられています。

※2:常用労働者とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、

以下のいずれも満たす従業員をいいます

(ただし、昼間学生など雇用保険の被保険者とならない従業員は除きます)。

①1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者を含む)

②1週間の所定労働時間が20時間以上の者

※3:過去1年間における各種状況での従業員数は、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの

雇用形態にかかわらず、雇用されている従業員をカウントします。

1週間の所定労働時間が20時間未満で雇用保険の被保険者とならない従業員も含みます。

【報告書の様式について】

2025年の高年齢者雇用状況報告書の様式に変更はありません。

高年齢者雇用状況等報告書の記載における注意事項

2025年4月1日より、65歳までの雇用確保が完全義務化されました。

これは、継続雇用制度の対象者を限定できた国の経過措置が同年3月31日に終了したためです。

これに伴い、社内の継続雇用制度を改定した場合は、報告書の記載内容にも留意が必要です。

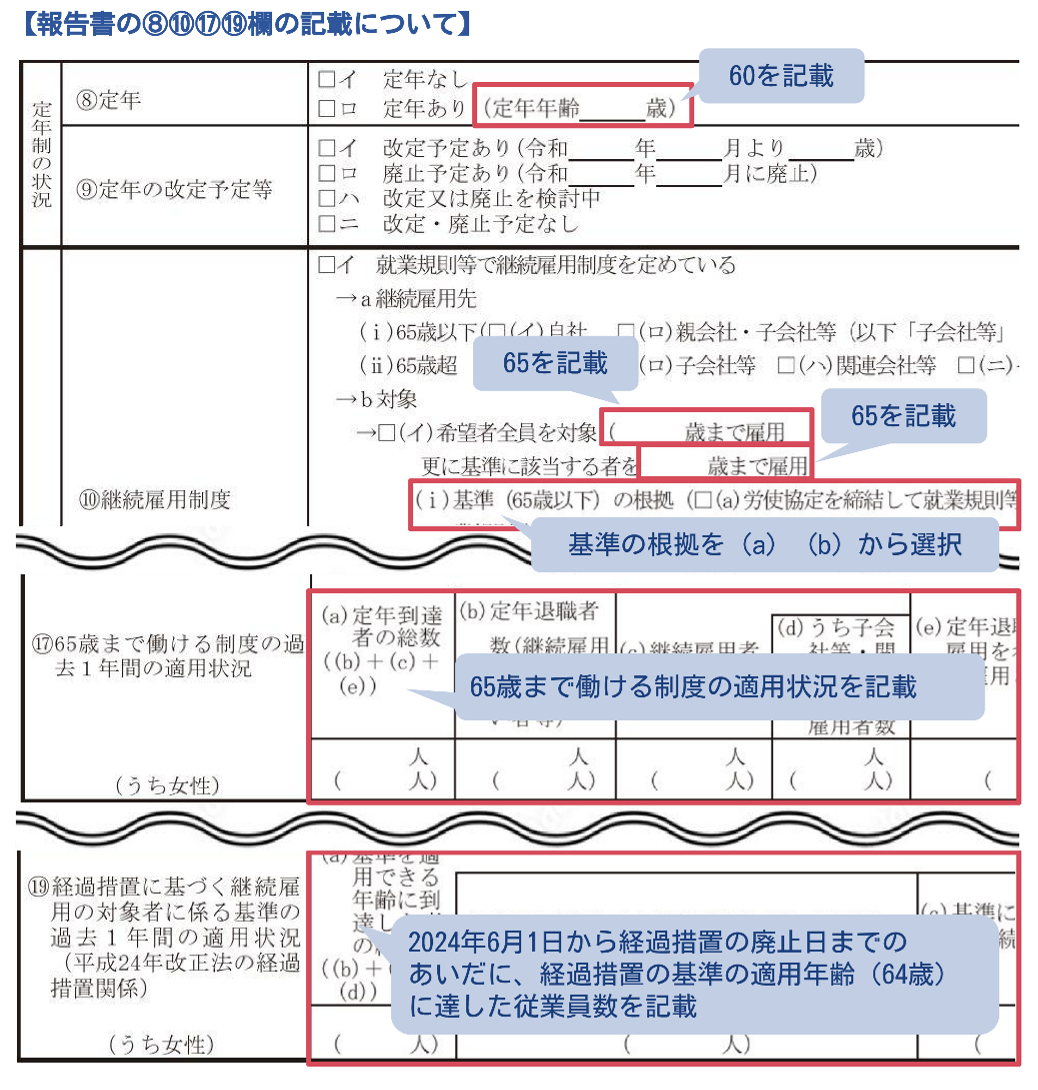

以下は、経過措置を廃止し、2024年6月1日から廃止日までのあいだに、

経過措置の基準の適用年齢(64歳)に達した従業員がいた場合の例です。

【例】

<改定前>定年60歳、希望者全員継続雇用の上限64歳、基準該当者継続雇用の上限65歳

<改定後>定年60歳、希望者全員継続雇用の上限65歳

参考| 厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告書及び障害者雇用状況報告書 記入要領等 令和7年6月』P15

2024年6月1日から廃止日までのあいだに、経過措置の基準適用年齢(64歳)に達した

従業員がいる場合は、報告書の⑲欄に人数を記載する必要があります。

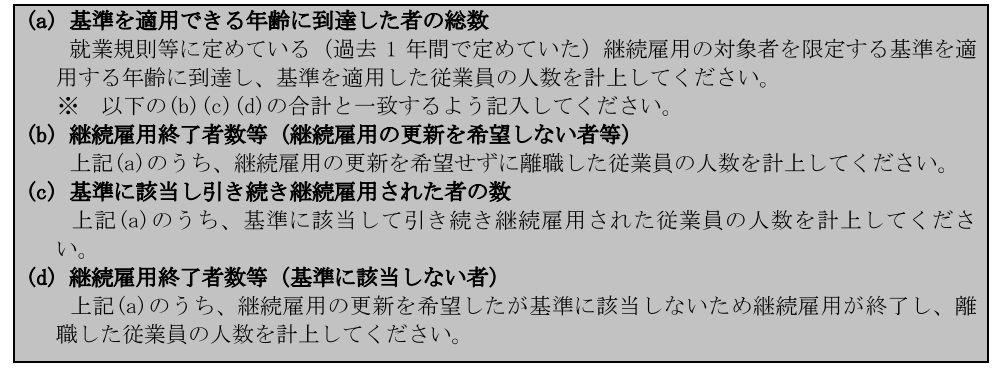

上図に示した⑲欄の内訳を記載するときは、以下を参考にしてください。

(出典)厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告書及び障害者雇用状況報告書 記入要領等 令和7年6月』P31

【経過措置を廃止していない場合】

経過措置をまだ廃止していない企業が報告書の⑲欄を記載するときは、

2024年6月1日から2025年5月31日までに経過措置の基準適用年齢(64歳)に達した

従業員数を記載します。

なお、2025年4月以降も経過措置を廃止していない場合は法令違反となります。

自社が適切な対応を行っているか確認しておくことが重要です。

障害者雇用状況報告書とは

障害者雇用状況報告書とは、毎年1回、障害者の雇用状況等を報告するための書式です。

常時雇用する従業員(以下、常用雇用労働者)が40.0人以上の企業に報告義務があり、

障害をもつ従業員が0人の場合でも報告が必要です。

事業所(支社、支店など)が複数ある場合、それぞれの事業所ごとの状況を報告書に記載しますが、

提出は本社が一括して行います。

【常用雇用労働者とは】

常用雇用労働者とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、

以下の(1)(2)いずれも満たす従業員をいいます。

障害の有無を問わず、休業や休職中、外国人、65歳以上の従業員も対象に含まれます。

(1)雇用期間の定めがない、または1年以上継続して雇用されている者

(1年以上雇用が見込まれる者を含む)

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の者

なお、除外率制度(※)により除外すべき従業員は除きます。

※除外率制度とは、障害者の就業が困難と認められる特定の業種において、

従業員数の計算から一定の割合(除外率)に相当する人数を控除する制度です。

2004年に廃止されましたが、経過措置として現在も一部の業種に除外率が設定されています。

参考| 厚生労働省『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』

以下の従業員については、要件に該当する場合は常用雇用の人数に

含める必要があるため留意してください。

・出向労働者 :主たる賃金を支払っている場合

(判断が難しいときは、自社側の雇用保険に加入していれば人数に含めて差し支えない)

・生命保険会社の外務員:雇用保険に加入している場合

・海外勤務労働者 :日本国内の事業所から派遣している場合(現地採用除く)

・登録型の派遣労働者 :派遣元で一定基準を満たす場合(詳細は以下の資料で確認できます)

参考|厚生労働省『障害者雇用状況報告書の提出義務と提出方法等について』P46

【報告内容】

(1)常用雇用労働者の数(週の所定労働時間が30時間以上)

(2)短時間労働者の数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

(3)障害者の数(常用雇用身体障害者、知的障害者および精神障害者)

(4)障害者の実雇用率 など

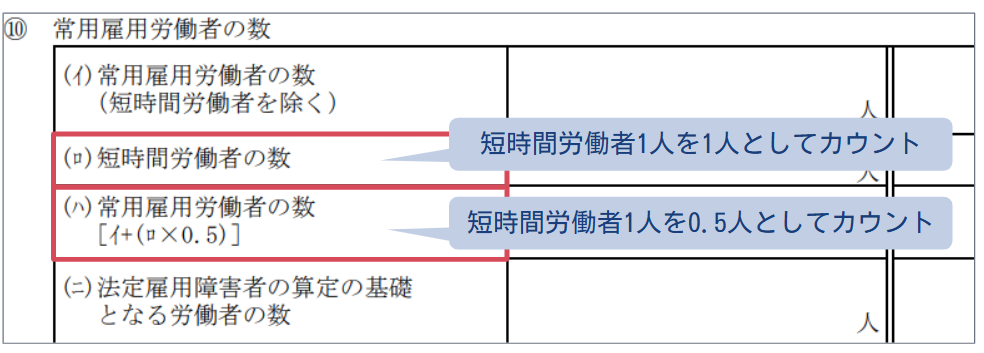

<短時間労働者の数について>

報告書の欄によって算出方法が異なるため留意してください。

・⑩(ロ)欄:短時間労働者1人を1人としてカウント

・⑩(ハ)欄:短時間労働者1人を0.5人としてカウント

なお、報告書の⑩(ハ)欄の「常用雇用労働者の数」は、短時間労働者1人を0.5人として

カウントするため、高年齢者雇用状況等報告書の「常用労働者数」と異なる場合もあります。

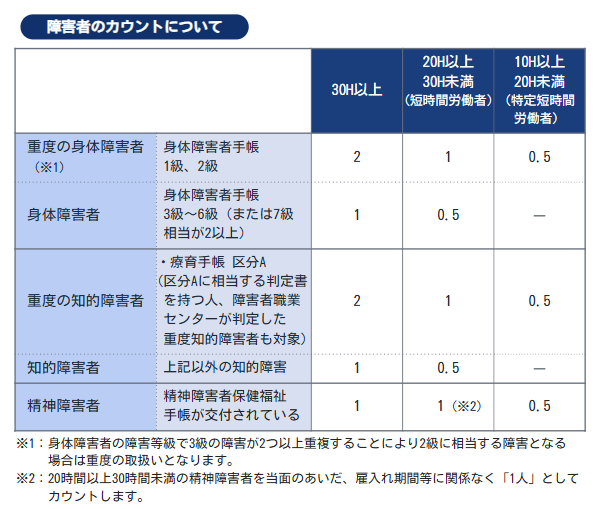

<障害者の数について>

身体的、知的、精神的な障害などの障害種別や障害の度合い、

また週の所定労働時間で人数の算定方法が異なります

(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を「特定短時間労働者」といいます)。

【報告書の様式について】

2025年の障害者雇用状況報告書の様式に変更はありません。

報告書の提出について

高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は、電子申請のほか、

郵送やハローワークの窓口への持参も可能です。

なお、事業所(支社、支店など)が複数あっても本社で一括して提出します。

①電子申請

電子申請には「24時間いつでも提出できる」「移動時間を削減できる」

「通信費や用紙代を削減できる」などのメリットがあるため、業務効率化や経費削減に有効です。

以下の厚生労働省のサイトに、「電子申請の方法(高年齢者)」と

「電子申請の方法(障害者)」の項目があります。それぞれ参考にしてください。

電子申請後は報告した内容を印刷するなどして、事業主控を保存しておいてください。

参考|厚生労働省『令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について』

②郵送、ハローワークの窓口へ持参

一定数以上の従業員を雇用している企業には、5月下旬〜6月初旬に

厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と

「障害者雇用状況報告書」が郵送されています

(報告義務の基準については「高年齢者雇用状況等報告書とは」

「障害者雇用状況報告書とは」をご確認ください)。

報告書は3枚複写となっています。

正、副の2枚を提出し、事業主控は企業で保存します。

おわりに

どちらの報告書も、提出期限は2025年7月15日(火)です。

高年齢者雇用状況報告書の提出を怠った場合の罰則は

法令により定められていないものの、すべての企業に報告義務があります。

一方、障害者雇用状況報告書については、報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、

30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

すべての事業所の高年齢者や障害者の状況確認と、取りまとめの作業には多くの時間を要します。

事前準備をしておくことをおすすめします。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧