定期健康診断の実施と実施後の措置について

企業には、従業員が心身ともに良好な状態で働けるよう、その状況を把握し、

健康管理に努めることが求められています。

さらに、法令により、医師による健康診断の実施が労使双方に義務付けられています。

今回の記事では実施義務のある健康診断の中でも、「定期健康診断」を中心に解説します。

健康診断の種類

企業に実施が義務付けられている健康診断は、大きく「一般健康診断」と

「特殊健康診断」の2つに分けられます。

一般健康診断は、従業員の一般的な健康確保を目的としています。

一般健康診断には、雇入れ時や定期的に実施される健康診断や、

深夜業などの特定業務に従事する方を対象とした健康診断が含まれます。

特殊健康診断は、職種によって法令で定めるリスクの高い業務や

有害な物質を取り扱う業務を行う方が対象となっています。

(出典)東京労働局『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』

定期健康診断の実施

定期健康診断とは、企業に対して年に1回の実施が義務付けられている、

従業員の健康診断です。ここでは、定期健康診断の対象者と健診項目を解説します。

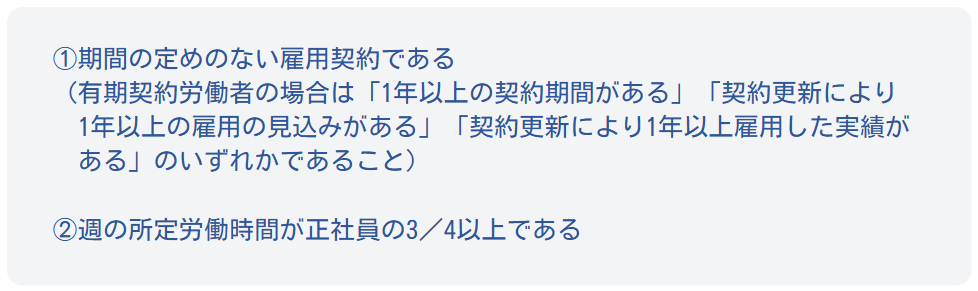

1 対象者

定期健康診断の対象者は、正社員や正社員以外(パート・アルバイトなど)にかかわらず、

常時使用する従業員です。常時使用する従業員とは、以下の①②のいずれの要件も満たす方です。

なお、常時使用する従業員に該当するかどうかは、健康診断を実施すべき時期において判断します。

定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりません。

実務上は、企業が基準日(事業年度の始まりなど)を設けて対象者を判断するケースが多いです。

企業規模に関係なく、1人でも対象となる従業員がいるときは、定期健康診断の実施が必要です。

ただし派遣労働者の定期健康診断は、派遣元企業に実施義務があります。

企業の定期健康診断実施時期に育児休業中や休職中の従業員がいる場合、

これらの従業員には健康診断を受けさせなくても差し支えありません。

ただし、育児休業や休職から復職した際に、速やかに実施する必要があります。

対象者の復職が近づいてきたら、健康診断の日程についても検討することをおすすめします。

また、従業員は健康診断の受診を拒むことはできません。

健康診断の受診は、業務による健康障害を防ぐためにも必要なもので、

従業員は健康診断を受けなければならないと法令で義務付けられています。

それでも受診を拒むときは、その理由などを書面(任意書式)で提出してもらってください。

就業規則に、正当な理由なく拒否した場合の懲戒処分に関する規定を定めていれば、

そのルールに沿って処分を行うことができます。

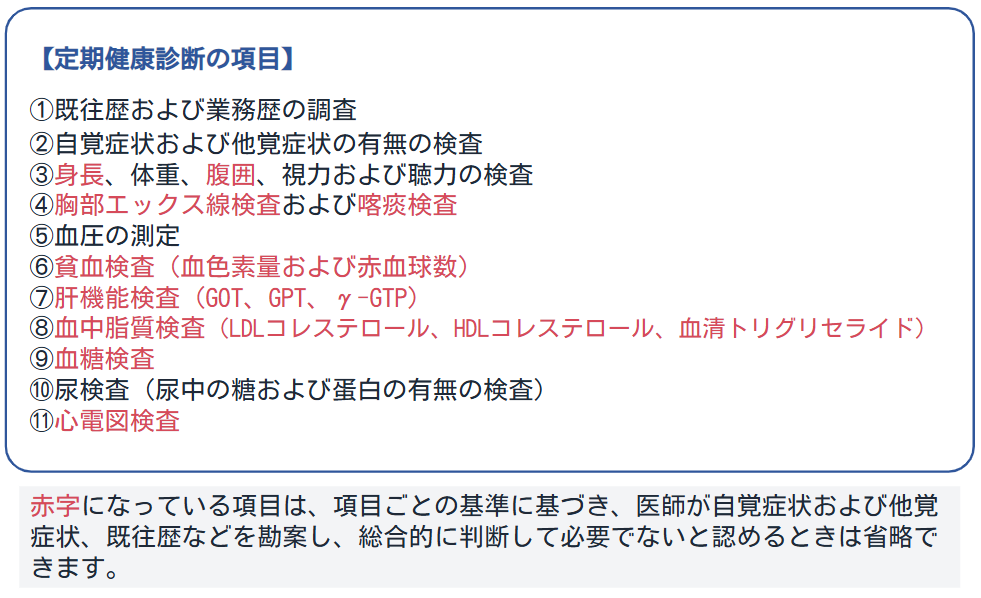

2 健康診断項目

定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

なお、項目ごとの省略基準は、以下の参考資料の2ページ目「※2:定期健康診断(安衛則第44条)に

おける健康診断項目の省略基準」をご覧ください。

参考|厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』P2

3 受診時間の取扱い

定期健康診断を受診している時間の賃金の支払については、企業が決められます。

しかし、厚生労働省の文書では、従業員の健康確保は事業の円滑な運営に必要なものであるため、

受診時間の賃金は企業が支払うことが望ましいと示されています。

4 実施費用

企業は、健康診断の費用を全額負担しなければなりません。

ただし、法令で定められた項目以外(健康増進などを目的としたがん検診など)を受けるときは、

その部分については企業は負担しなくても構いません。

定期健康診断実施後の措置

定期健康診断実施後に企業が行う対応は、以下のとおりです。

1 結果の通知

従業員に健康診断の結果を通知します。

異常の所見の有無にかかわらず、健康診断を受けた従業員全員へ必ず通知しなければなりません。

健康診断の結果は、従業員個人の心身の健康に関する健康情報を含む要配慮個人情報です。

そのため企業は、健康診断の結果を従業員の健康確保に必要な範囲を超えて利用してはなりません。

本人に対する不利益な取扱いや差別につながらないよう慎重に取り扱うとともに、

誤ってほかの従業員に渡すことがないよう、十分な管理措置を講じる必要があります。

また、法令で定められた項目以外(がん健診など)の結果を、従業員の同意なく

企業が収集・利用することはできません。

医療機関によっては、法令で定められた項目とそれ以外の項目を一覧にして

企業へ送付することがあります。

企業は従業員に対して、あらかじめ結果の利用目的や取扱い方法について説明し、

同意を得ておく必要があります。

そのため、結果の適正な保管などの取扱いのルールを明確にしておくことをおすすめします。

参考|厚生労働省『事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き』

2 医療機関の受診、保健指導、二次健康診断の勧奨

健康診断の結果、「異常の所見」があると診断されることがあります。

異常の所見とは、健康診断の判定結果が「正常ではない」状態を示すものです。

「正常」とは、検査結果が「基準値(健康な人の平均値)」の範囲内であることを示しています。

異常の所見の基準は、健診実施機関ごとに定義しており、法令で明確な区分はありません。

一般的には、「要治療」「要再検査、精密検査」などが異常の所見と判定されることが多いです。

異常の所見の基準が曖昧なときは、健診実施機関に確認をしてください。

企業は、健康診断の結果に異常の所見があると診断された従業員に対して、再検査または

精密検査の受診や保健指導をすすめる必要があります。

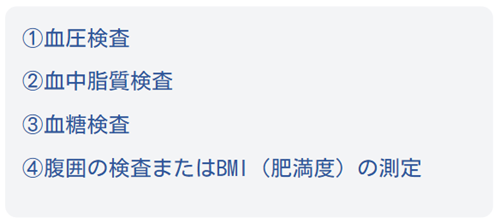

また、脳・心臓疾患に関連する次の4項目すべてにおいて異常の所見があると診断されたときは、

脳・心臓疾患の状態を把握するために必要な二次健康診断や特定保健指導を受けることができます。

なお、①から④の項目において異常なしと診断された場合でも、産業医等の意見により

対象となることがあります。

労災保険の「二次健康診断等給付」を提出することで、企業や本人の費用負担は発生しません。

二次健康診断の受診は義務ではありませんが、脳・心臓疾患の予備軍になっている可能性があるため、二次健康診断の対象となった従業員がいるときは受診をすすめてください。

二次健康診断の詳細については、厚生労働省の以下のパンフレットをご覧ください。

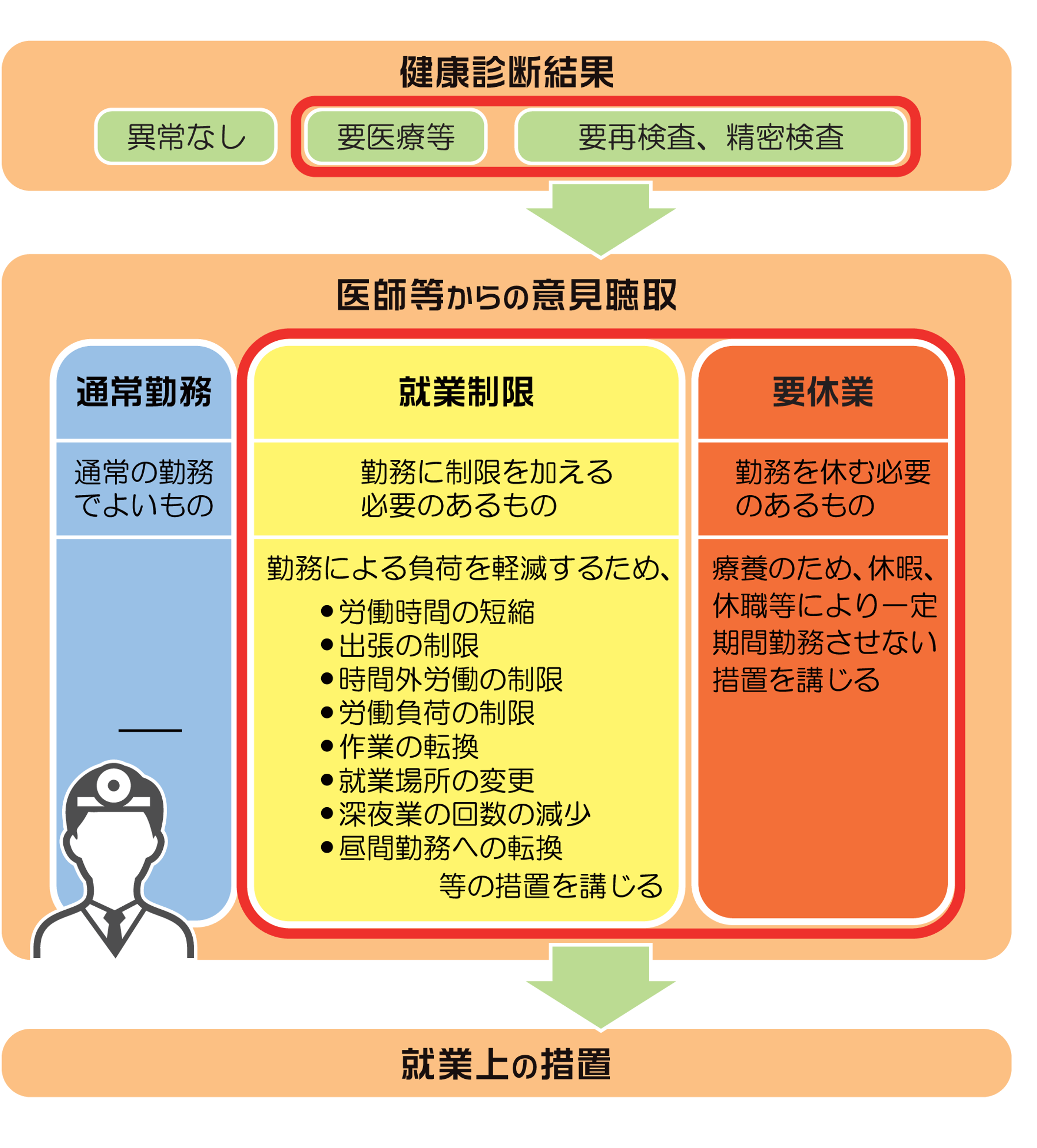

3 医師等の意見聴取

企業は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員に対し、

健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴く必要があります。

医師等は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」のいずれかの判断を行います。

なお、医師等からの意見聴取では、従業員の健康状態や作業内容などを詳細に

把握している産業医から意見を聴くことが適当です。

産業医の選任義務のない従業員数50人未満の企業は、地域産業保健センターで

医師の意見聴取を無料で受けることができます。

(出典)厚生労働省『労働安全衛生法の定める健康診断事後措置等のあらまし』

(出典)厚生労働省『労働安全衛生法の定める健康診断事後措置等のあらまし』

4 就業上の措置

医師等の意見聴取により「就業制限」「要休業」とされた従業員に対しては、

実情を考慮して健康を保持するために必要な措置を講じなければなりません。

なお、必要な措置を決定する場合には、あらかじめ従業員の意見を聴き、

十分な話合いを通じて、従業員から了解が得られるよう努めてください。

5 健康診断結果に基づく健康診断個人票の作成、保存

健康診断個人票とは、法令に基づき実施した健康診断結果を個人ごとに記録した書類です。

企業には健康診断個人票の作成および5年間の保存が法令で義務付けられています。

様式は、こちらよりダウンロードしてください。

参考・ダウンロード|厚生労働省『労働安全衛生規則関係様式』健康診断個人票

なお、健康診断個人票の記載項目を満たしていれば、医療機関から受け取る

企業保管用の結果を個人票とすることができます。

6 定期健康診断結果報告(常時使用する従業員が50人以上の企業のみ)

常時使用する従業員が50人以上の企業が定期健康診断を実施したときは、

「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ報告しなければなりません。

届出様式:定期健康診断結果報告書

提出先 :管轄の労働基準監督署

提出方法:電子申請

2025年1月より、定期健康診断結果報告の手続きの電子申請が義務化されました。

電子申請には、入力支援サービス(正式名称:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る

入力支援サービス)を活用できます。

入力支援サービスでは、画面に必要事項を入力すると簡単に帳票が作成でき、e-Govを介した電子申請も

可能です。

事前申請や登録は不要で、以下から利用することができます。

参考|厚生労働省『労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス』

ただし、パソコンを所持していないなどの事情により電子申請が困難な場合は、

経過措置により当分のあいだ、書面による報告が可能です。

おわりに

健康診断の未実施や、従業員に健康診断の結果を通知しない、健康診断の結果を保存していないなど

不備があれば、それぞれ50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、企業が健康診断の未実施や、実施後の措置を怠った結果、労働災害が発生したり

従業員の疾病を悪化させたときは、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

健康診断を確実に実施できるように、健康診断実施計画を立てることもおすすめします。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧