生理休暇の基礎知識と、取得しやすい職場環境づくりのために

「生理休暇」は、生理による体調不良で働くことが著しく難しい場合に取得できる、

法令で定められた従業員の権利のひとつです。

しかし、実際には従業員が生理休暇の存在自体を知らなかったり、

知っていても職場で言いづらいという理由から、なかなか活用されていないのが現状です。

労務担当者は、生理休暇を取得しやすい職場環境づくりのためにも、

生理休暇について正しく理解しておくことが大切です。

今回は、生理休暇の基礎知識および休暇を取得したときの

企業の対応について解説します。

もくじ

1 生理休暇とは

2 生理休暇の取得について

3 企業が対応すべきこと

4 企業の取り組み事例

おわりに

1 生理休暇とは

1. 法令で定められている制度

生理休暇は、労働基準法 第68条で定められている制度です。

従業員から休暇の請求があった場合、企業はその従業員を就業させてはなりません。

生理休暇の請求を企業が拒んだ場合、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【生理日の就業が著しく困難とは】

症状には個人差がありますが、「薬を使用しても痛みが続く」

「生理による不快な症状が強く、1〜2日間安静にしても症状が続く」などが該当するとされています。

2. 生理休暇の取得状況

厚生労働省が公表した「令和2年度雇用均等基本調査」によると、

女性従業員のうち、一年度中に生理休暇を請求した人の割合はわずか0.9%でした。

生理休暇の制度があることは知っていても、以下のような理由から取得しづらいとの声もあります。

・上司が男性のため言いづらい

・取得している人が少ない など

生理休暇を適切に取得できる職場環境にするためには、

女性のみならず、男性も含めたすべての従業員の理解が必要です。

▲もくじに戻る

2 生理休暇の取得について

生理休暇は、正社員や契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態を問わず取得できます。

生理により就業が著しく困難な状態であれば、すべての女性従業員が請求することができます。

①請求方法

急に生理になるなど、生理による体調不良は突然生じることも少なくありません。

生理休暇の取得手続きが煩雑だと、休暇は取得しづらくなります。

そのため、従業員から請求があった場合、原則として特別な証明書を求めずに

休暇を付与する必要があります。

請求は口頭でも可能で、医師の診断書も不要です。

②取得日数

生理による症状や痛みの程度には個人差があるため、就業規則等により

生理休暇の取得日数を制限することはできません。

③取得単位

生理休暇は、1日単位に限らず、半日単位や時間単位の取得も可能です。

▲もくじに戻る

3 企業が対応すべきこと

1. 就業規則への記載

①休暇に関する事項

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

就業規則に生理休暇の定めがない場合は記載する必要があります。

た、就業規則への記載に加えて、記載内容を十分に周知することが大切です。

なお、従業員数10人未満で就業規則の作成義務のない企業であっても、

従業員から生理休暇の請求があった場合は取得させなければなりません。

②賃金に関する事項

生理休暇を取得した日の賃金の支払いの有無については、法令による定めはなく、

企業が決められます。

賃金に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、

有給か無給かを就業規則に定める必要もあります。

なお、生理休暇の取得日数を制限することはできないものの、

「生理休暇のうち○日までを有給とし、それ以降は無給とする」など

有給の制限を定めることは問題ありません。

2. 年次有給休暇の出勤率の取扱い

年次有給休暇の出勤率を算定するとき、生理休暇を出勤日として取り扱うかは、

法令による定めはないため、企業が決められます。

生理休暇を取得しやすくするためにも、生理休暇の取得日を出勤日として

取り扱う企業も見受けられます。

3. 不利益な取扱いの禁止

生理休暇を取得したことだけを理由に、人事考課や昇給、昇格等で

不利益な取扱いをしてはなりません。

生理休暇を取得した日の賃金は有給・無給は問わないものの、

これまで有給として取り扱っていた場合、企業が一方的に無給に変更することは

不利益変更となるため注意が必要です。

年次有給休暇の出勤率を算定するときに、生理休暇を出勤とみなさない取扱い自体は可能です。

ただし、この取扱いによって算定した年次有給休暇の出勤率をもとに、

昇給等の判定を行うことはできません。

これは、結果として、法令に基づく生理休暇を取得したことが昇給等に影響してしまうためです。

実際にこうしたケースで、公序に反するとして無効になった判例もあります。

4. 従業員の理解を深めるための対応

企業には、従業員の安全と健康を守るための安全配慮義務が法令で定められています。

従業員が心身の健康を確保して働くことができるよう、生理休暇を適切に取得できる

職場環境づくりに取り組む必要があります。

たとえば、研修や勉強会などの開催も効果的です。

女性特有の健康課題について、男女を問わず共有認識を持てるほか、

生理休暇についての周知も行えます。

従業員に対して、生理休暇の存在だけではなく、以下のような内容も

踏まえて周知することをおすすめします。

【権利の濫用とは】

生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な従業員が取得できるものです。

単に生理日であれば請求できるものではありません。

就業が著しく困難ではないにもかかわらず、生理日に休暇を請求することは権利の濫用となります。

その結果、周囲の従業員から生理休暇に対する理解を得ることが難しくなり、

生理休暇を取得しづらい職場環境になるおそれがあります。

生理休暇を不正に取得した場合の対応などをあらかじめ周知しておくことは、

不正取得の抑止効果があるといえます。

4 企業の取り組み事例

生理休暇をより取得しやすくするため、さまざまな取り組みを行っている企業もあります。

以下、いくつかの例を紹介します。

・生理の症状が、出勤は難しいが自宅での就業であればできる程度の場合、テレワークを認める

・業務中の急な体調不良に備え、休憩室を設ける

・生理休暇の請求方法について、口頭や電話だけではなく、チャットなど負担の少ない方法も追加する

・生理休暇という直接的な名称ではなく、伝えやすい名称に変更する

・生理、月経困難症、PMSなど女性ホルモンの働きによって起きる症状や対策についての研修を実施する

また、休暇の対象となる症状を生理以外の症状にまで拡げる事例もあります。

たとえば、生理前のPMS、更年期症状などによる体調不良などです。

更年期症状は女性だけではなく男性も発症する可能性があるため、

導入を検討する企業も見受けられます。

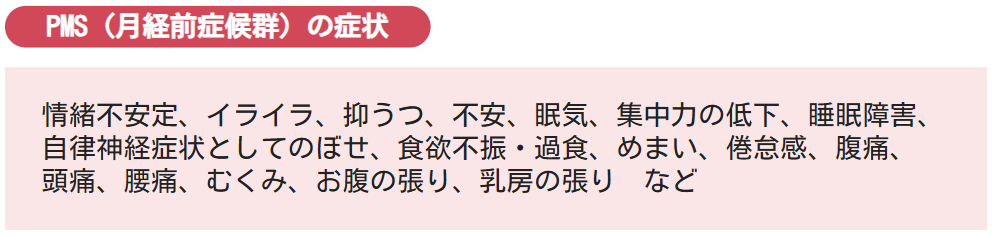

【PMSとは】

PMSとは月経前症候群といい、近年、一般的に知られるようになった症状のひとつです。

生理前になると、精神的または身体的な症状があらわれます。

おわりに

生理による不快な症状、痛みの程度は個人によってさまざまです。

症状が強い場合でも周囲に伝えず我慢しながら働き、心身ともに大きな負担を

抱えている女性も多くいます。

生理休暇は、女性が健康で快適に働ける職場環境の整備のためにも大切な制度です。

従業員がお互いに理解し合えるよう、日頃から周知するなど、職場環境を整備することが重要です。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧