【2025年10月施行】知っておきたい、養育両立支援休暇とは

2025年4月1日以降、育児・介護休業法が段階的に施行され、

仕事と育児・介護の両立を支援する制度の拡充が進んでいます。

こうしたなか、2025年10月1日施行の改正で

3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して

「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務化されました。

この措置の選択肢のひとつとして、新たに「養育両立支援休暇」が創設されています。

今回の記事では、養育両立支援休暇の制度内容、他の休暇制度との違い、

企業の対応について解説します。

もくじ

1 養育両立支援休暇とは

2 養育両立支援休暇の要件

3 実務上のポイント

4 他の休暇制度との比較

5 養育両立支援休暇の導入

おわりに

養育両立支援休暇とは

養育両立支援休暇は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が

仕事と育児を両立しやすくするための休暇です。

「柔軟な働き方を実現するための措置」として事業主が講じるべき

5つの選択肢の中のひとつとなっています。

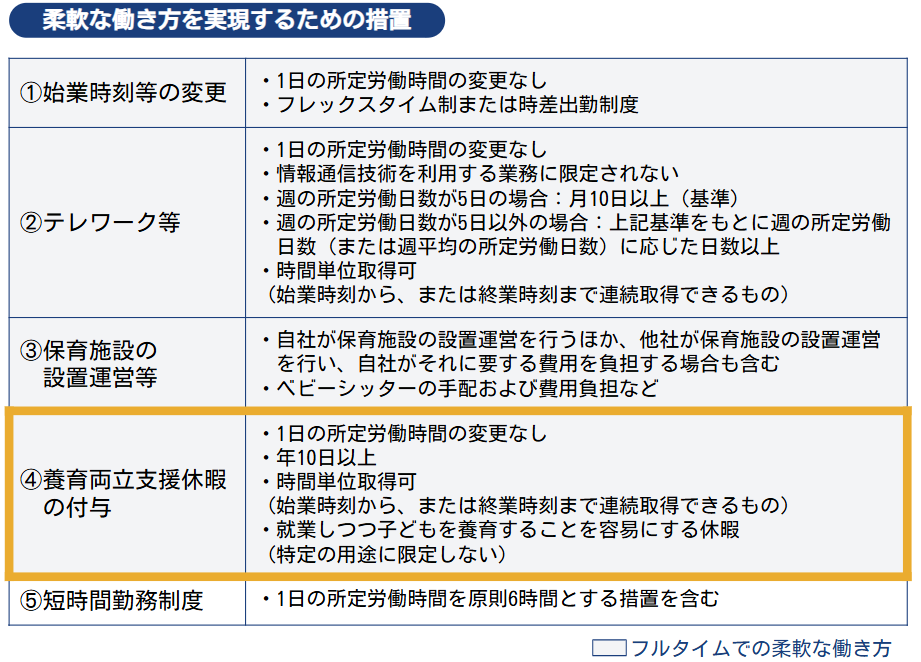

【柔軟な働き方を実現するための措置とは】

企業は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が

柔軟な働き方を実現できるよう、一定の措置を講じなければなりません。

具体的には、以下の表の①~⑤より自社の状況に合う措置を

2つ以上選択して講じる必要があります。

なお、「柔軟な働き方を実現するための措置」については、以前の記事をご確認ください。

なお、「柔軟な働き方を実現するための措置」については、以前の記事をご確認ください。

以前の記事『【2025年10月施行分】改正育児・介護休業法のポイント。』

養育両立支援休暇の要件

養育両立支援休暇は、上記5つの措置から選択できる制度のひとつです。

つまり、養育両立支援休暇の導入の要否は、企業の判断に委ねられます。

養育両立支援休暇を選択する場合、以下の要件にしたがって

制度を導入する必要があります。

1 対象者

3歳から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)の子どもを

養育する従業員が対象です。

有期契約労働者や短時間労働者は対象に含まれますが、

日雇労働者は含まれません。

なお、以下の①~③の従業員について養育両立支援休暇を含む措置を

利用できないとする労使協定を締結している場合、

企業は利用の申出を拒むことができます。

①継続して雇用された期間が1年未満の者

②1週間の所定労働日数が2日以下の者

③時間単位で養育両立支援休暇を取得することが困難な業務に従事する者(ただし、1日単位の取得は拒めません)

2 付与日数・有効期間

養育両立支援休暇は、1年につき10労働日以上を取得可能とする必要があります。

有効期間は1年間で、起算日は企業が任意で決められます。

3 取得単位

養育両立支援休暇は、1日単位だけでなく時間単位で取得可能とする必要があります。

1日の所定労働時間を変更せずに取得できるものとしなければなりません。

時間単位で取得する場合の取扱いは、以下のとおりです。

・始業時刻から、または終業時刻まで連続して取得できるものとする

・1日に取得できる時間数は、休暇を取得する日の所定労働時間数に

満たない範囲とする

(所定労働時間数に1時間未満の端数がある場合は1時間に切り上げ)

・休暇の取得時間数がその日の所定労働時間数と同じ場合は

1日単位の取得として取り扱う

法令では、始業時刻や終業時刻と連続しない時間単位による取得

(いわゆる中抜け)までは求められていません。

ただし、厚生労働省の指針では、中抜けを認めるなど制度を

柔軟に活用できるように配慮することが示されています。

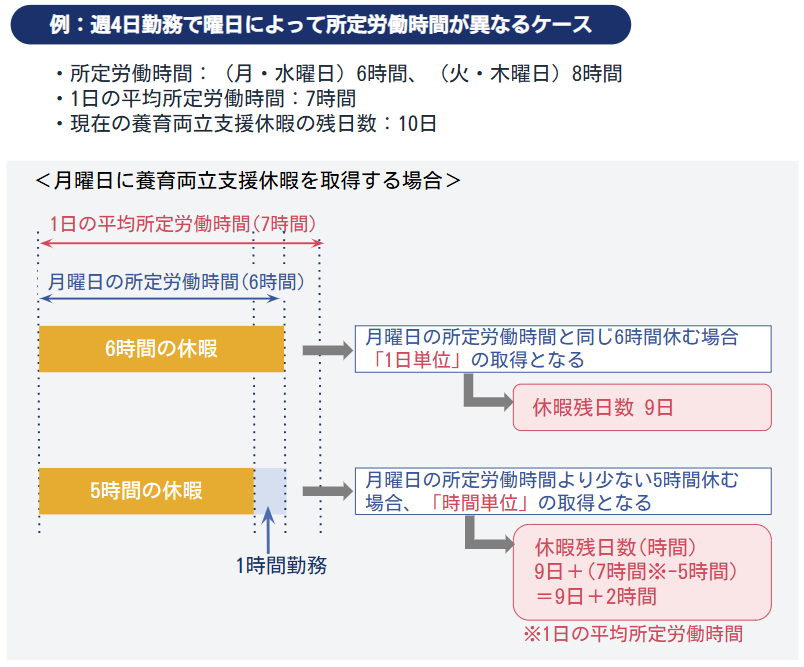

【日によって所定労働時間数が異なる場合】

日によって所定労働時間が異なる場合も、基本的な取扱いは同じです。

そのため、時間単位で休暇を取得するときは、その日の「所定労働時間」に満たない範囲とします。

ただし、時間単位で取得した休暇の時間数を1日分に換算するとき

(休暇の残日数・時間数を計算するとき)は取扱いが異なるため注意が必要です。

なお、時間単位で取得した休暇の合計時間が当該従業員の

「1年間における1日の平均所定労働時間」(上図の「1日の平均所定労働時間」)に達した時点で

休暇を1日分取得したとみなします。

4 取得理由

取得理由は、仕事と育児を両立しやすくするためであれば

用途は限定されません。

(例)

・保育所への送迎

・授業参観、運動会など学校行事の出席

・就学予定の小学校の下見 など

実務上のポイント

養育両立支援休暇を運用するときの主なポイントは、以下のとおりです。

1 賃金の取扱い

賃金の取扱い(有給・無給など)については法令での定めはありません。

ただし、勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額することはできません。

2 付与方法

付与日数は、「1年につき10労働日以上」となっていますが、

これは1年単位でみたときに合計10労働日以上の休暇が付与されていれば

差し支えありません。

たとえば、以下のように分割して付与する方法も考えられます。

(例)

・6か月ごとに5日付与

・1か月ごとに1日付与

3 年次有給休暇の出勤率算定

年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定において、

養育両立支援休暇の取得日を出勤とみなすかは、企業が自由に決められます。

4 不利益な取扱いの禁止

養育両立支援休暇の取得を理由に、賞与や昇給等の査定・評価を

下げることは、不利益な取扱いとして禁止されています。

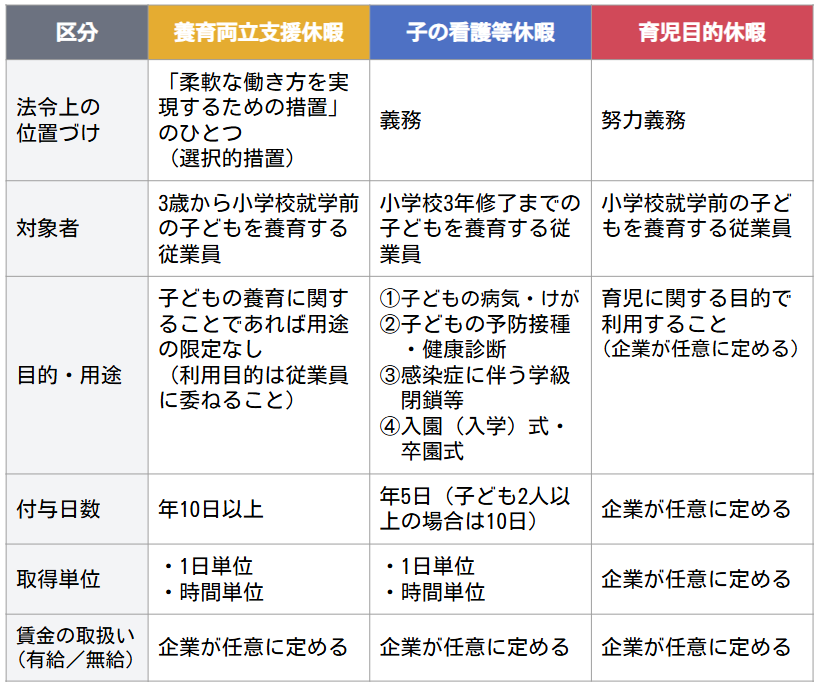

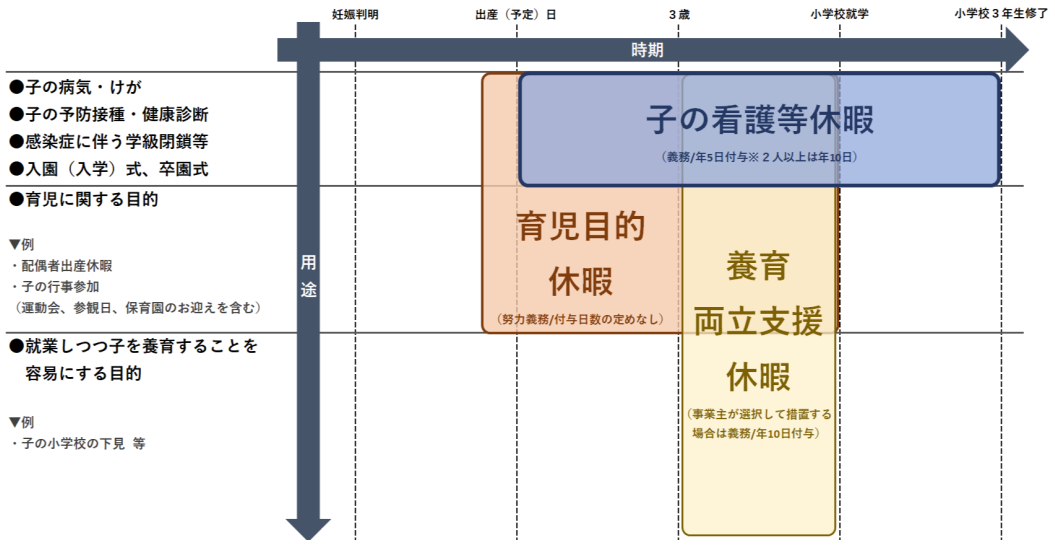

他の休暇制度との比較

育児に関する休暇制度には、養育両立支援休暇のほかにも

「育児目的休暇」や「子の看護等休暇」があります。

それぞれの制度内容は一部重複する部分もあるため、

従業員から休暇の選択についての問い合わせが来る可能性があります。

そのため、他の休暇制度との違いを整理しておくことが重要です。

【3つの休暇制度の比較一覧】

【3つの休暇制度の関係性】

(出典)厚生労働省『令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)』P12

養育両立支援休暇の導入

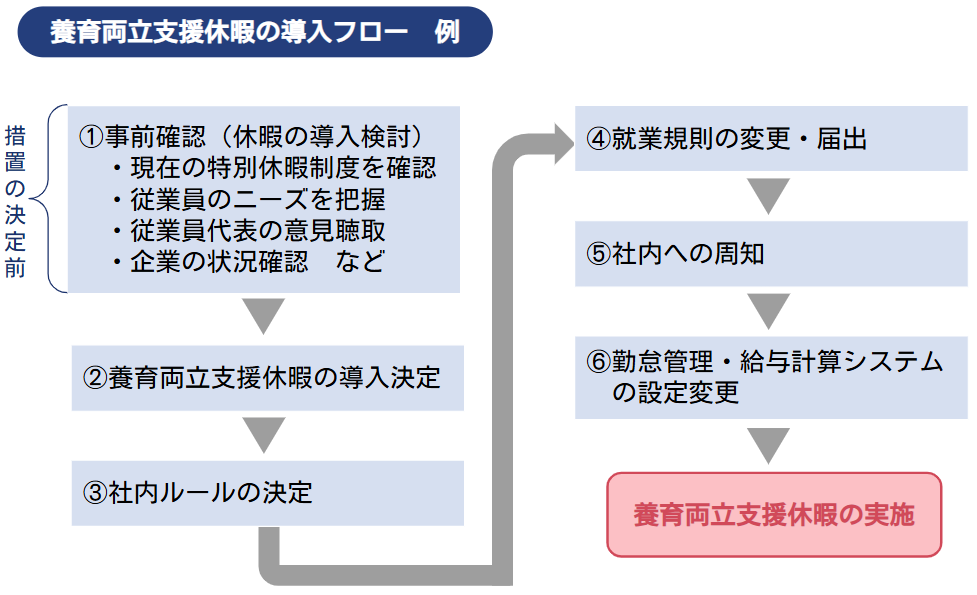

以下は、養育両立支援休暇の導入フローの一例です。

円滑に導入を進めるためにも、主な流れを理解することが重要です。

①事前確認(養育両立支援休暇の導入の検討)

すでに自社で規定している休暇制度や、仕事と子育ての両立に関する

ニーズ、企業の状況などを確認します。

そのうえで、養育両立支援休暇を含む5つの措置のうち、

自社にはどの措置が適しているか、総合的に判断します。

<現在の特別休暇制度を確認>

現在の就業規則を確認し、特別な休暇制度が導入されているか確認します。

企業によっては、独自に特別休暇を設けていたり、努力義務の

「育児目的休暇」を導入している場合があります。

こうした特別な休暇制度がある場合、「養育両立支援休暇」の要件を

満たすように制度内容を整理・変更することで、

柔軟な働き方を実現するための措置のひとつとすることができます。

<従業員のニーズを把握>

養育両立支援休暇の対象従業員に意見を聴き、

仕事と育児の両立に関するニーズを把握します。

これにより、従業員の実情に即した制度設計が可能になり、

制度を利用しやすい環境づくりにつながります。

管理職や対象者以外の従業員の意見を聴くことも有用です。

対象従業員だけでなく周囲への影響や負担増の可能性についても考慮し、

全体としてバランスの取れた制度を目指します。

<従業員代表の意見聴取>

「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じようとする場合は、

法令により、過半数労働組合または過半数代表者(以下、従業員代表)の

意見を聴く必要があります。

<企業の状況確認>

業種、職種、企業の方向性、現在の社内の課題など、企業の状況を確認します。

②養育両立支援休暇の導入決定

上記①を参考に自社が選択する措置の検討を行った結果、

自社では養育両立支援休暇の導入が適していると判断した場合は、

養育両立支援休暇の導入を決定します。

また、企業は、先述の5つの措置のうち2つ以上を講じる必要があるため、

養育両立支援休暇以外に、もうひとつ以上の措置を選択・導入しなければなりません。

③社内ルールの決定

養育両立支援休暇の要件を満たすように休暇制度の内容を決定します。

このほか、申出方法など社内の運用方法も決定してください。

④就業規則の変更・届出

まず「柔軟な働き方を実現するための措置」として、

自社が講じる2つ以上の措置(今回の記事ではそのうちのひとつが

養育両立支援休暇)を明確にしてください。

そのうえで、それぞれの措置の内容を規定します。

⑤社内への周知

養育両立支援休暇をスムーズかつ適正に運用するためには、

運用方法だけでなく、制度導入の目的や背景なども周知するのが望ましいです。

個別説明や所属長から部署メンバーへの説明を行うなど、

必要なフォローを行うこともおすすめします。

⑥勤怠管理・給与計算システムの設定変更

休暇制度の内容に応じて、勤怠管理システムや給与計算システムの設定変更を行います。

おわりに

養育両立支援休暇の導入は、仕事と育児を両立しやすい職場環境を

ととのえ、優秀な人材の離職防止や定着率向上につながります。

また、時間単位での取得が可能なため、従業員は保育所や学校行事への

参加、突発的な育児対応などにも柔軟に対応でき、安心して仕事を

継続できます。その結果、従業員のモチベーションや生産性が向上し、

企業の発展にもつながることが期待されます。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧