【基礎知識】テレワーク導入における労務管理のポイント

テレワークは、一人ひとりのライフスタイルに合った働き方を

実現するための選択肢のひとつです。

特に、育児や介護、治療、障害といったさまざまな事情を抱える従業員にとって、

仕事を継続するうえで有効な選択肢になり得ます。

また、2025年4月・10月施行の育児・介護休業法の改正においても、

テレワークを働き方のひとつとする制度導入など、テレワークを活用する動きが見られます。

今回の記事では、テレワークの基礎知識や導入に向けて知っておきたい

労務管理のポイントなどについて解説します。

もくじ

1 テレワークとは

2 育児・介護休業法の改正

3 テレワークに関する労働時間の基本

4 テレワーク導入で知っておくべき労務管理のポイント

おわりに

1 テレワークとは

テレワークとは、インターネットやパソコンなどの情報通信機器を活用して、

自宅やカフェ、コワーキングスペースなどのオフィスから離れた場所で仕事をすることです。

これにより、通勤時間の削減や柔軟な働き方が可能となり、ワークライフバランスの実現や、

多様な人材が能力を最大限に活かせる環境の整備につながります。

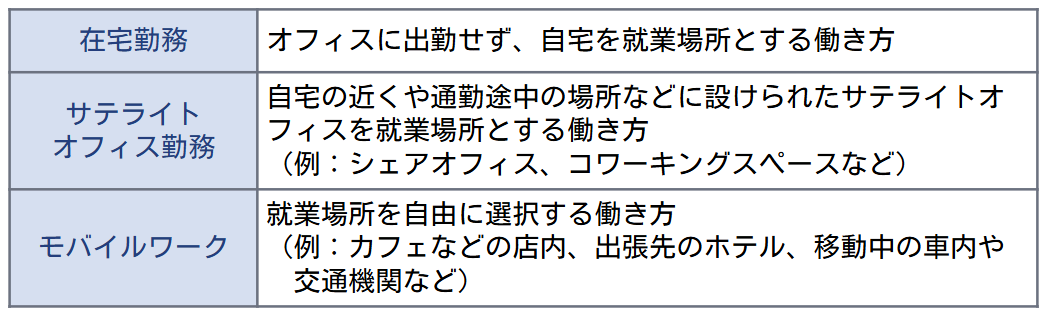

①テレワークの形態

テレワークの形態は以下の3つに区分されます。

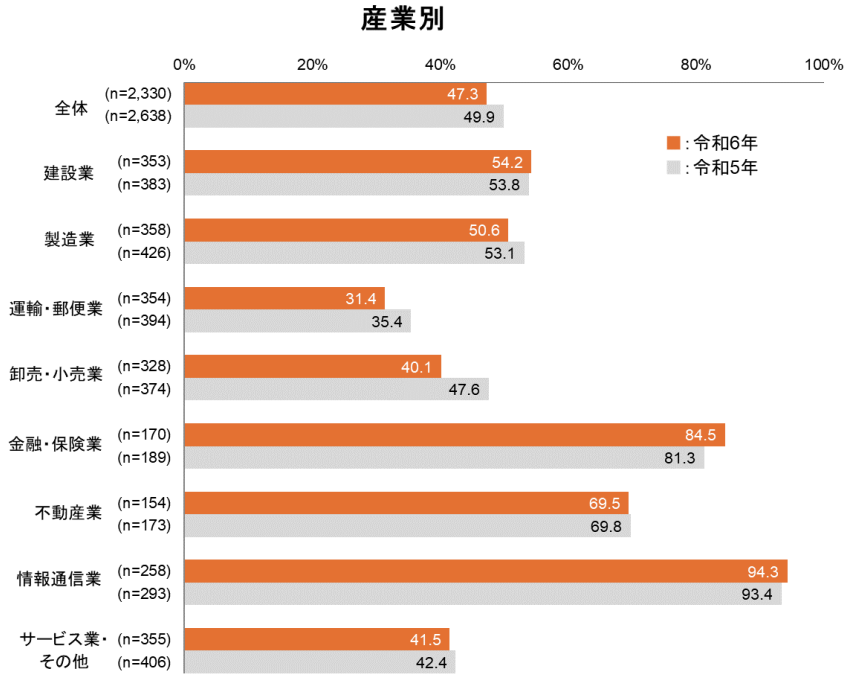

②適している業務、業種

テレワークができる業務に決まりはありませんが、就業場所を選ばない業務が適しています。

(例:パソコン入力作業、資料作成、企画を思考する業務など)

業種については、情報通信、不動産、金融・保険などの業種は

一般的に就業場所を選ばない業務も多く、テレワークの導入率も高くなっています。

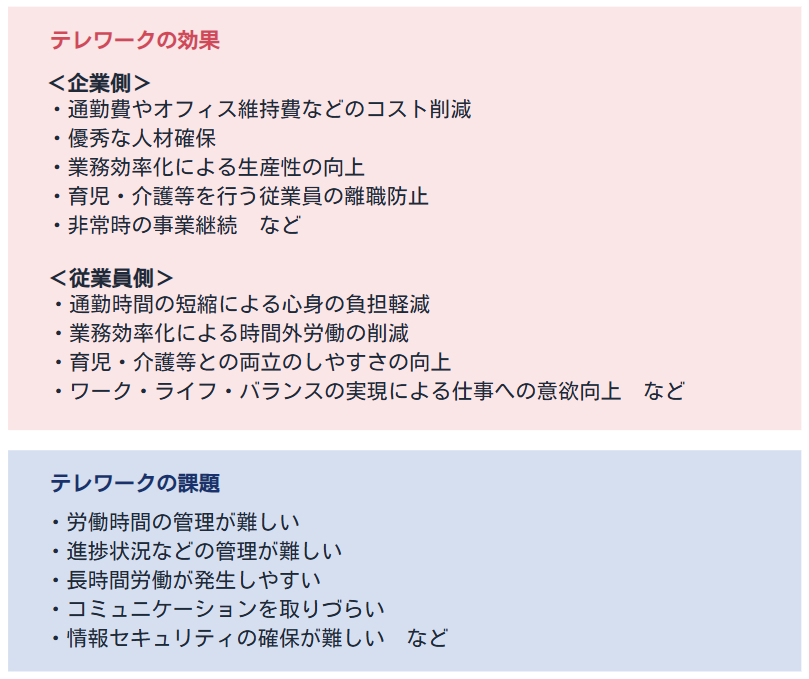

③テレワークの効果、課題

テレワークには、以下のような効果がある一方、「労働時間の管理が難しい」

「長時間労働になりやすい」などの課題もあります。

導入するときは、このような点にも留意しながら準備を進めていく必要があります。

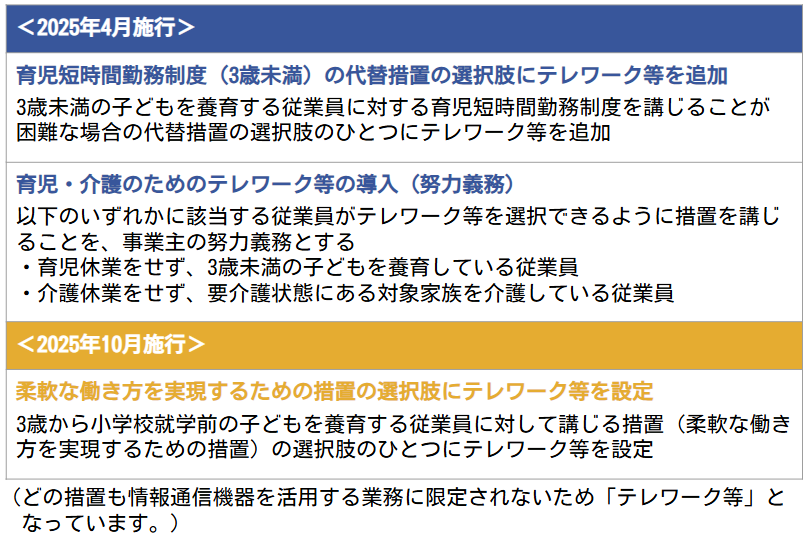

2 育児・介護休業法の改正

2025年4月・10月施行の改正育児・介護休業法は、男女ともに仕事と育児・介護の

両立ができる社会の実現を目的としています。

そのため、「共働き・共育て」や、育児期の「柔軟な働き方」を推進する取り組みが重視されています。

テレワークは、柔軟な働き方が可能となる選択肢のひとつです。

改正内容には、以下のようにテレワークの活用に関する措置が盛り込まれています。

改正に伴う社内制度の整備のためにテレワーク導入を検討する場合、

措置ごとにテレワークの要件が定められていることに留意してください。

3 テレワークに関する労働時間の基本

1 労働時間管理

テレワークを行う従業員にも、労働基準法が適用されます。

企業は労働時間を適正に把握し、適切に労働時間を管理する責務があります。

①労働時間

原則として、テレワークにおける労働時間は、通常の労働時間の考え方と同様です。

労働時間とは、企業の指揮命令下に置かれている時間のことです。

業務を行う時間だけではありません。

労働時間に該当するかの判断は、労働契約や就業規則等の定めによって

決まるものではなく、個々の具体的な状況によって判断されます。

②労働時間の適正な把握

テレワークにおける労働時間の把握については、次の方法によることが考えられます。

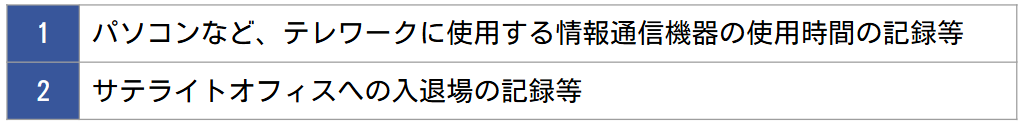

【客観的な記録による把握】

労働時間を把握する原則的な方法のひとつに、「タイムカード、ICカード、パソコンの

使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業・終業時刻を確認する方法」があります。

テレワークにおける労働時間管理は、客観性を保ちつつ簡便に行うため、

原則を踏まえたうえで次の方法をとることができます。

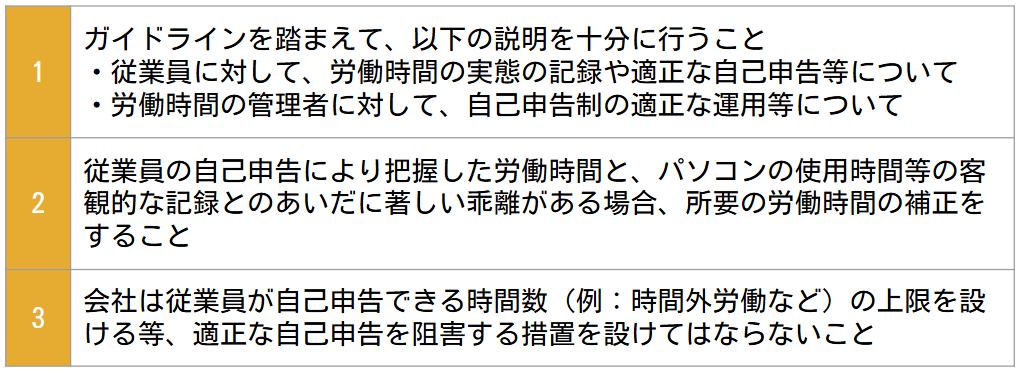

【従業員の自己申告による把握】

やむを得ず、自己申告制によらざるを得ない場合、次の措置を講じる必要があります。

自己申告制の場合、たとえば一日の終業時に始業・終業時刻をメール等で報告してもらうなど、

労働時間を簡便に把握する方法も考えられます。

参考|厚生労働省『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』

2 休憩

テレワークの場合も、休憩については通常の勤務と同じ原則が適用されます。

休憩は一斉に与えることが原則ですが、テレワークでは一斉に休憩を与えることが

難しい場合もあります。

その場合、「一斉休憩の適用除外に関する労使協定書」を締結することにより、

休憩の一斉付与を適用除外とすることもできます。

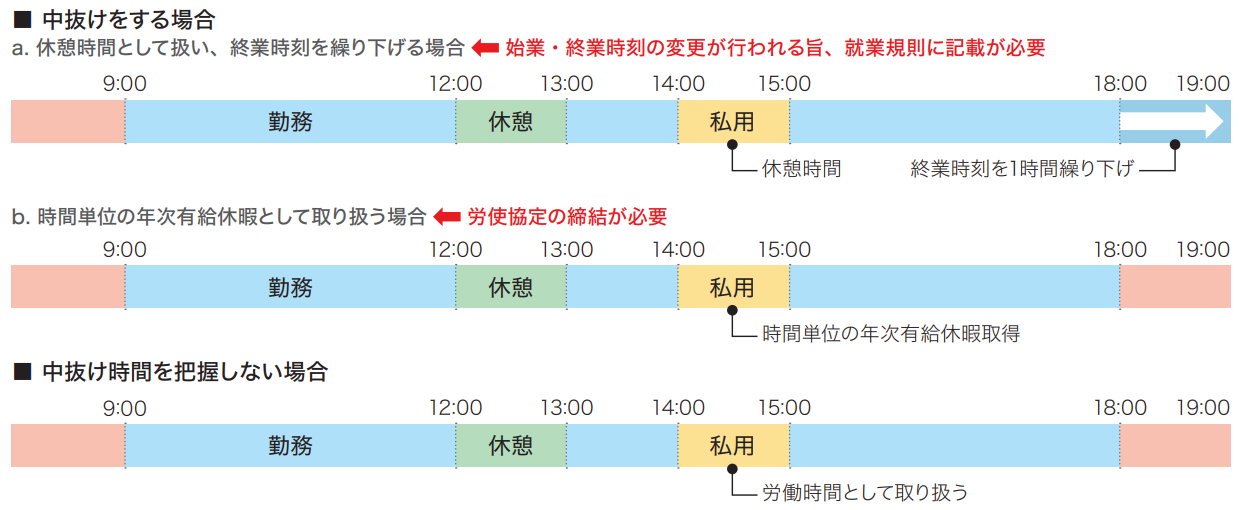

3 中抜け時間

テレワークは、オフィスでの勤務に比べ、中抜け時間が多くなることも想定されます。

法令上、企業は中抜け時間を把握する義務はないものの、

就業規則等により中抜け時間の取扱いについて定めておくことが大切です。

(出典)厚生労働省『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』P21

4 さまざまな労働時間制度

テレワークを導入した場合でも、さまざまな労働時間制度を適用することができます

(通常の労働時間制、変形労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働制など)。

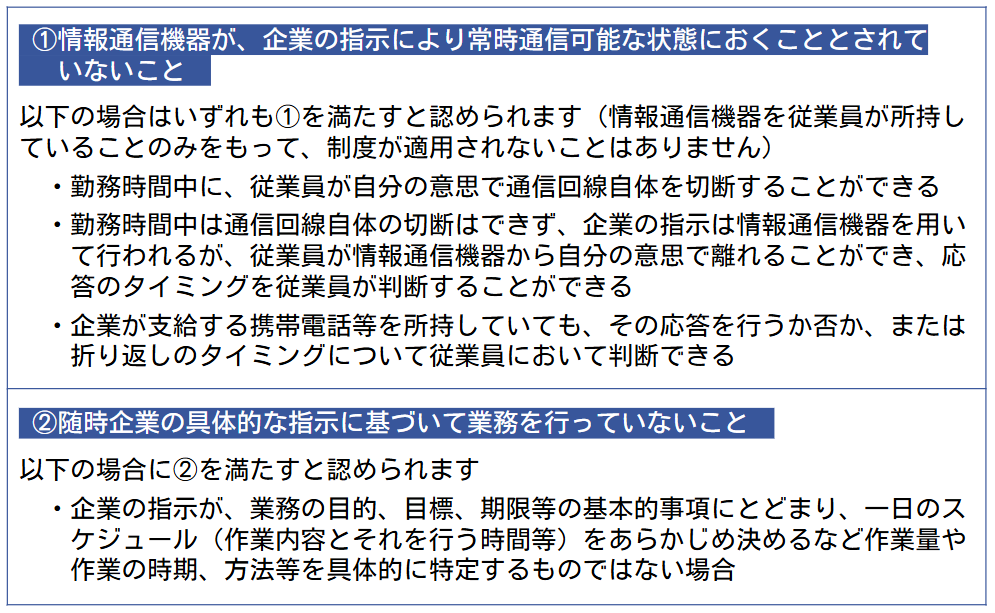

なお、テレワークによる事業場外みなし労働時間制については、

以下の①②いずれも満たす場合に適用できます。

5 時間外労働・休日労働・深夜労働

テレワークを行う場合においても、時間外労働や休日労働、深夜労働が発生した場合は割増賃金を支払う必要があります。

6 長時間労働の対策

テレワークは仕事とプライベートの時間の区別が曖昧になりやすく、

長時間労働になりやすいとも言われています。

以下の資料に長時間労働を防ぐ手法などが紹介されています。参考にしてください。

参考|厚生労働省『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』P24

4 テレワーク導入で知っておくべき労務管理のポイント

1 労働条件の明示

企業は、従業員と労働契約を締結する場合、法令により「就業場所」に

関する事項等を明示しなければなりません。

これは、テレワークを行う従業員についても同様です。

雇用契約書には、就業場所として自宅、そのほか自宅に準じる場所(企業が指定する場所にかぎる)

など、テレワークを行う場所を記載する必要があります。

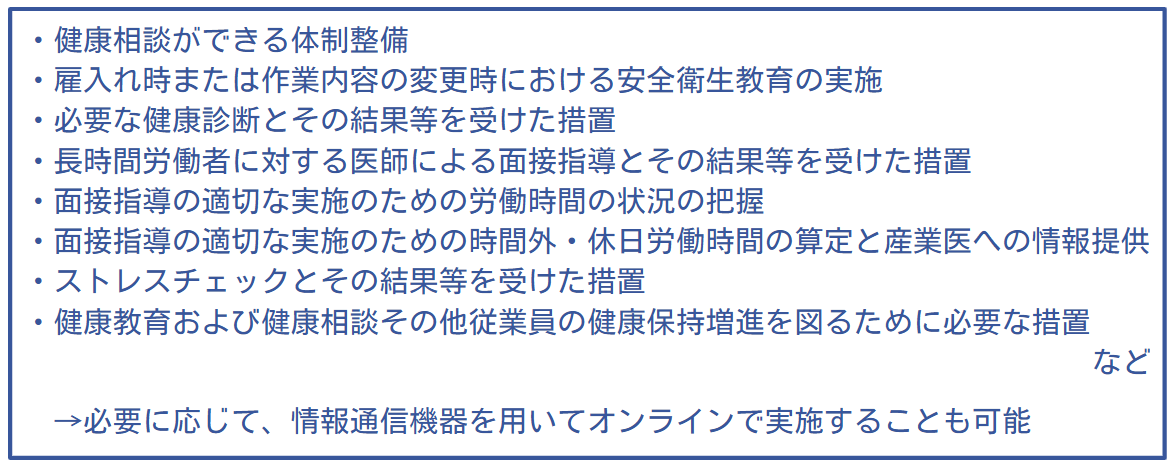

2 安全と健康の確保のための措置

企業は、テレワークを行う従業員に対しても、法令に基づき安全と健康の

確保のための措置を講じる必要があります。

具体的には、以下のような措置があります。

3 メンタルヘルス対策

テレワークには、従業員の心身の変調に気づきにくいという課題があります。

健康相談ができる体制整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を

実施することが望ましいとされています。

4 作業環境の整備

テレワーク実施時にも、安全衛生に配慮した作業環境を整備することが大切です。

以下のガイドラインでは、「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」として、

部屋の広さ、照明、温度などの具体的な数値など、各種衛生基準が紹介されています。

参考|厚生労働省『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』P31

5 労働災害の補償

テレワークを行う従業員にも、労災保険法が適用されます。

テレワークの就業場所はオフィスではないものの、

労働契約に基づき事業主の命令を受けて業務を行っている場合は、

事業主の支配下にあるものと考えます。

そのため、事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、

原則業務災害として労災保険給付の対象となります

(ただし、私的行為など業務以外が原因であるものは除きます)。

なお、サテライトオフィス勤務やモバイルワークでは

通勤災害が認められる場合も考えられます。

おわりに

厚生労働省は、テレワークの推進を図るためのガイドラインを公表しています。

テレワークを適切に導入・実施するにあたり、適切な労務管理、労使双方の留意すべき点、

望ましい取り組みなどが明示されています。参考にしてください。

セミナー案内・開催報告一覧

セミナー案内・開催報告一覧 ちょっと役立つノートだわさ一覧

ちょっと役立つノートだわさ一覧 日々のできごと一覧

日々のできごと一覧 全記事一覧

全記事一覧